3 . La búsqueda de la competitividad en las pymes

Objetivos

En esta unidad se espera que el estudiante se introduzca en el ambiente de la Estrategia, sus modismos, etapas y herramientas clásicas para desarrollarla y, de alguna manera, controlarla. Además, que conozca cómo nace el pensamiento estratégico y la terminología propia de esta disciplina.

3.1. Estrategia y pymes

La cuestión del pensamiento estratégico en las pymes es muy compleja.

Cuanto más pequeña es la pyme, es probable que menos tiempo a la Estrategia le dedique su propietario, superado por las urgencias diarias, los problemas financieros, el sindicato o los proveedores.

En las grandes empresas, equipos de profesionales se dedican al tema, en las pymes, a veces el propietario o empresario en soledad, o junto a su principal colaborador, debe hacerlo.

La Estrategia requiere de tiempo y eso es lo que no tiene el empresario pyme.

En la Unidad 1 se vieron las características de las pymes. Sabemos que tienen ciertas ventajas sobre las grandes empresas, entre otras:

- Su organización pequeña las hace más flexibles y eso les otorga elasticidad para adaptarse a cualquier escenario.

- Son potentes incubadoras de ideas y proyectos.

- Son creadoras de nuevos puestos de trabajo.

- Son proveedoras de bienes y servicios para las grandes empresas.

- Establecen óptimas relaciones en el seno de la organización.

- Tienen un contacto más fluido y directo con los clientes.

Pero los conceptos sobre Estrategia, su adhesión o su puesta en práctica, son inherentes tanto a una gran empresa, una multinacional, una pyme o un microemprendimiento. Todo depende del convencimiento: ¿creemos o no en esos conceptos?

Si el empresario pyme cree en ellos, lo transmitirá diariamente con su ejemplo, con sus acciones, con sus palabras, a sus colaboradores y al resto de la organización. Pero a la estrategia, como a todas las cosas para que tengan éxito, hay que dedicarle tiempo, pasión y energía. Si lo hacemos porque alguien lo dijo, o porque es una moda, todo va al fracaso.

Así que reveamos conceptos básicos, leamos, estudiemos…

Una definición académica:

La estrategia se define como el medio a través del cual una empresa fija sus objetivos, adaptándose a un entorno cambiante, con el propósito de conseguir una ventaja competitiva en el tiempo.

El inigualable Peter DruckerN nos decía que si contestábamos estas tres preguntas obteníamos la mejor definición de Estrategia:

- ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos?

- ¿Dónde queremos llegar? ¿Quiénes queremos ser?

- ¿Cuál es el camino para llegar?

Parece sencillo, pero no lo es. No todos pueden contestar esas preguntas.

La estrategia tiene que ver con el descubrimiento, las ideas, la exploración, es la actividad justa para quien tiene el hábito de “descubrir”.

Roberto Serra (2000: 162), discípulo de Jorge Hermida, nos decía que hablar de estrategia implica definir objetivos estratégicos, trayectorias estratégicas, habilidades esenciales, es decir, desarrollar un Marco estratégico. El marco estratégico está formado por la visión, el posicionamiento y la estrategia. Una vez que la empresa ha logrado definir su visión, necesita construir el posicionamiento que guiará las acciones de la organización. De esa manera, se llega a la visión enfocada, con la que es posible elaborar la estrategia.

Nos dice Ana María Castillo Clavero […] la Estrategia es el patrón de respuesta de una organización a su ambiente, que toma en consideración la complejidad, el dinamismo, o y la dificultad de predicción que caracterizan a los entornos de los negocios actuales, descritos mayoritariamente como entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos.

(Castillo Clavero, 2018: 2013)

Mediante la estrategia, una empresa determina la forma en que va a llevar a la práctica su misión, es decir, el papel que tiene asignado dentro del sistema socioeconómico, de forma competitiva, duradera y lo más exitosa posible.

Pero la Estrategia no es solo la forma en que una empresa se propone actuar. En verdad, la estrategia es lo que la empresa realmente hace, ya que, de forma retrospectiva, describimos la estrategia como el modo en que una organización respondió a su ambiente y la forma en que proyectó su desarrollo.

3.2. Estrategia, estructura y cultura

El gran maestro Jorge Hermida nos decía en sus clases magistrales: ¿quieren participar del pensamiento estratégico, quieren incorporarlo a sus prácticas diarias? Entonces no dejen de pensar, analizar y dedicar tiempo a estas tres columnas al mismo tiempo, concomitantemente: estrategia, estructura y cultura.

En general se le dedica mucho tiempo a la estructura, un poco a la estrategia y nada a la cultura… gran error que se pagará caro con el tiempo.

Dedicarse a la estructura es pensar solamente en la Administración operativa, dejando de lado el pensamiento estratégico.

La Estrategia es un concepto que se comenzó a valorar no hace mucho tiempo. Es considerada como la suma de los planes desde la Misión hasta los presupuestos, pasando por objetivos, políticas y programas.

Roberto Serra y Eduardo Kastika, en Re-estructurando empresas, nos hablan de esta trilogía y la interacción entre sus elementos.

[…] quizá la empresa logra incorporar, aunque sea embrionariamente el tema de la estrategia. Y durante algunos meses se hacen verdaderos avances. Pero llegan los momentos de alta recesión y como por arte de magia, la estrategia ya no existe. Solo existe reducir personal, bajar costos, bajar calidad, esperar y no emprender, desabastecer. Y desde cierto punto de vista esto es lógico, no se puede pensar estratégicamente si no hay una estructura y una cultura preparadas para que la estrategia sea un concepto que fluya dentro de la organización.

(Serra y Kastika, 1994: 136)

Fred R. David (1997: 4) nos dice en Conceptos de Administración Estratégica que “es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos”.

Por su parte, Oscar Ricardo Malfitano Cayuela (2004: 240) agrega: “Un hecho estratégico es definido como algo que, si ocurre, produce un impacto importante en el futuro posicionamiento de la organización”.

Pero no se puede pensar estratégicamente si no hay una estructura y una cultura preparadas para que la estrategia sea un concepto que fluya dentro de la organización.

La estructura, comprende los conceptos clásicos de la administración tradicional, los temas de administración de empresas universales, estructura, recursos y cargos.

A su vez, la cultura representa las costumbres, la historia, los ritos, hábitos y creencias de la gente de la organización. La cultura se encuentra en las raíces de la organización, es un generador invisible de energía, que permite el desarrollo de las estrategias y la estructura.

Estos tres elementos o componentes se retroalimentan entre sí permanentemente, lo que puede provocar una tendencia positiva o negativa frente a algún cambio que realicemos.

Definimos una estrategia, pero necesitamos de una estructura adecuada para ponerla en marcha y, por supuesto, una cultura que la apoye y no la rechace. Si la cultura muestra desinterés y falta de compromiso, fracasará cualquier estrategia que pretendamos implementar.

Estructura, cultura y estructura se van influyendo mutuamente todo el tiempo, siempre…

Cualquier movimiento o acción que hagamos en alguna de estas columnas repercutirá inmediatamente en las otras dos.

La estrategia es la forma en que una empresa responde a los retos del entorno y la estructura es la manera en la que dispone los recursos para desarrollar la estrategia.

Primero se fija la estrategia y luego se diseña la organización. Pero cuando todo se pone en marcha aparece la importancia de la cultura, como si fuera el aceite que lubrica los engranajes de cada proceso o acción.

3.3. Las diez estaciones de la estrategia

El pensamiento estratégico es un modo de razonamiento que centra su análisis en los factores críticos y las variables de una situación para intentar sacar provecho o ventaja en un plazo determinado. Ya sea en forma individual o como parte de un equipo el pensamiento estratégico, invita siempre a una evaluación de las opciones disponibles y la toma de decisiones críticas, que permiten controlar hasta cierto punto el resultado obtenido.

Pensar estratégicamente ya no es una actividad requerida una vez al año, sino hacerlo de manera constante y continua se ha vuelto necesario en todos los niveles de la organización, para lograr el éxito.

Cuando hablamos de pensamiento estratégico hacemos referencia, entre otras cosas, a:

- Pensar en el futuro.

- Aprovechar oportunidades.

- Reconocer las amenazas de la competencia.

- Pensar en forma global.

Implica concebir y seleccionar desafíos que requieren del pensamiento creativo. A través del pensamiento estratégico uno permanece abierto a tomar varias direcciones y considerar una gama más amplia de opciones

3.3.1. Modelos mentales

Es difícil que dos o tres amigos que deciden emprender digan “bueno, vamos a analizar primero nuestros modelos mentales, luego si los mismos congenian seguimos con la idea, los recursos…”.

Sin embargo, ellos están allí, me refiero a los modelos mentales, con sus dueños, no se separan un solo instante, están presentes desde la primera reunión, influenciando en sus decisiones, en sus respuestas...

El tema es reconocer esto y saber que nuestras actitudes y las de mis socios tendrán esas características siempre.

Existe una diferencia fundamental entre buscar una visión común, al intentar comprender y entender otros puntos de vista, y librar una lucha salvaje para imponer cada uno “su” razón.

Por último, debemos recordar que los modelos mentales tienen su origen en la biología, el lenguaje, la cultura y la historia personal. Cada uno de estos elementos influyó severamente en la formación de nuestros modelos mentales y ellos allí están, para bien o para mal y los cargamos durante la vida, como una pesada (o liviana, según cada uno) mochila...

3.3.2. Valores, principios y creencias

Valores, principios y creencias están fuertemente asociados a los modelos mentales antedichos, no puede ser de otra manera.

Representarán, incidirán, formarán parte de la futura “filosofía” de la organización, las cosas en las que creemos realmente.

Hoy más que nunca debemos hablar de valores. Lo necesitamos, lo necesita nuestra gente, la sociedad también. En cada momento, en cada oportunidad que tengamos, no como una moda, sino como algo espontáneo debemos resaltarlos, rescatarlos...

En relación a los valores nos dice Stephan Robbins:

[…] los valores son importantes para el estudio del comportamiento organizacional, debido a que dan el fundamento para la comprensión de las actitudes y motivaciones de las personas porque influyen en nuestras percepciones. Los individuos ingresan a una organización con los conceptos preconcebidos de lo que debe ser y lo que no debe ser […].

(Robbins, 2009: 116)

Decía el filósofo y teólogo Maimónides hace 800 años: “todos elegimos cada día entre el bien y el mal y nuestra pequeña elección vuelca la balanza”. No es necesario tomar grandes decisiones para saber cómo actuamos; la línea entre el bien y el mal es muy delgada y tenemos oportunidad de probarnos a cada paso, todos los días...

- ¿Cuánto tiempo de nuestra vida dedicamos realmente a pensar, a transmitir o a infundir valores?

- ¿Cuántas veces por semana, por mes, nos reunimos con nuestra gente a discutir los valores de la organización y a definirlos o redefinirlos?

- Traten de definir tres o cuatro valores organizacionales bajo los cuales se desarrollará el negocio. Una vez definidos, los mismos deben ser una actitud de vida del negocio y no se deben apartar de ellos. Es fácil enunciarlos, el tema es personificarlos y transmitirlos con todas nuestras acciones diarias, sino no sirve…

Les presento dos manifestaciones emanadas del deporte, un campo siempre propicio y generoso para darnos ejemplos inolvidables y envidiables para otras actividades.

La primera surge, en una entrevista para un programa de televisión, de las palabras de Sergio Vigil, otrora responsable técnico del equipo nacional de hockey femenino “Las Leonas”, que tanta gloria cosecharon para el deporte argentino: “La misión de un conductor es fomentar valores, transmitirlos… Después se enseñan las técnicas de juego.Nuestros valores son el esfuerzo, la convicción, la solidaridad, la humildad, el espíritu de equipo y la perseverancia”.

Estas no eran meras expresiones de deseo. Vigil transmitió esos valores, las jugadoras los practicaron y “Las Leonas” fueron campeonas del mundo.

La segunda tiene que ver con una nota publicada en el diario italiano La Gazzetta Sportiva, del 9 de setiembre del 2007, donde el capitán del equipo nacional de rugby “Los pumas”, Agustín Pichot, expresaba luego del triunfo sobre el equipo francés, en el comienzo del campeonato del mundo: “Al final en el rugby como en la vida, lo que vale, lo que hace la diferencia, es solo la pasión”.

El tema valores ha sido muy tratado últimamente, les recomiendo la lectura al respecto de los autores españoles García y Dolan (1997).

Los valores organizacionales pueden ser:

- Operativos: eficiencia, rentabilidad, innovación, participación en el mercado, honestidad…

- Sociales: desarrollo de las personas, crecimiento, mejora de la calidad de vida…

- Humanos: respeto a las personas, cordialidad, simpatía, trabajo en equipo…

Los valores para ser útiles deben ser:

- Pocos

- Consensuados

- Que agreguen valor al producto o servicio

- Reconocidos por los clientes

- Transmitidos permanentemente.

La falta de valores genera empresas desalmadas, anodinas, deshumanizadas, fragmentadas, personas desanimadas y equipos desmoralizados.

Esto reclama una fuerte reflexión en este tema, no lo pasen por alto…

3.3.3. Visión

Cuando alguien habla de visión –lo mismo sucede con misión– la mayoría de los empresarios pymes piensan que son conceptos demasiado teóricos que pueden utilizarse y aplicarse solo en grandes empresas o corporaciones, como si fueran atributos de ellas y porque las mismas tienen consultores profesionales, tiempo y recursos para dedicarse a “esas cosas”. Nada más equivocado.

Con relación a esto quiero hacer dos observaciones:

-

Cuando las organizaciones se encuentran en el momento “cero”

El que crea una empresa, el emprendedor, sin saber qué sucederá en el futuro, lo imagina en su mente, en su sueño, tiene una visión, quizás nunca logre explicarla o escribirla, pero la tuvo. Por eso se los llama “visionarios”, es su mirada del futuro que espera alcanzar, fundamentado en sus valores y creencias.

-

Cuando las empresas están “creciditas”, con relativo éxito

Aquí también es necesario, casi imperioso, replantearse la visión.

¿Cómo queremos que nos vean dentro de diez años?

¿Cómo queremos ser dentro de diez años?

¿Qué pretendemos para dentro de diez años?

Desde los comienzos las cosas cambiaron, cambiaron los gustos, las fidelidades a ciertas costumbres, la competencia... ¿Podemos seguir igual?

No realizar esta inteligente, aunque fatigosa tarea, no replantearse el futuro, es comenzar a dormir la siesta que provoca inexorablemente, la inercia y el parate estratégico.

Aquí podríamos hacernos la enorme pregunta de Peter Senge (2010), estrechamente ligada al tema de los valores que mostramos en la introducción: ¿qué es realmente importante para nosotros en la vida?; seguidas de otras no menos trascendentales: ¿qué mirada tenemos del mundo? ¿tenemos miradas comunes con nuestros socios o colaboradores?; ¿son las mismas de hace diez años o cuando comenzamos? Definitivamente, dice Senge, la definición de la visión es la respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que queremos crear?

Las visiones que se comparten en una organización crean un sentimiento de comunidad y hacen que todas sus actividades tengan un alto grado de coherencia.

Una visión compartida no es una idea, es una fuerza muy poderosa en el corazón de la gente. Puede nacer en una idea, pero es tan convincente que dejan de ser una abstracción. La gente comienza a ver el sueño como si fuera realidad.

Pero no se perturbe si en un momento confunde visión con misión. A veces se mezclan. Les pasa a los autores, a los consultores y a las empresas. No es lo ideal, pero sucede.

Quizás deberíamos apelar a una fórmula componedora que puede ayudarnos en el momento de mayor desorden; existe una jerarquía que podemos enunciar como si fueran niveles:

Nivel uno, visión: imagen compartida de lo que queremos ser, responde a la pregunta, cómo queremos que nos perciba la gente. Es general, nada precisa.

Nivel dos, misión: enunciado simple de cómo nuestra organización hará los negocios. Es la síntesis del negocio. Es precisa, concreta.

No es sencillo traducir en palabras la visión de un emprendedor. Solo él podría hacerlo. Tampoco es obligatorio; pero por lo menos hay que intentarlo.

En el libro Estrategia y Gestión de Emprendimientos Hoteleros (2014: 87) presentó un caso relacionado con el tema visión, a partir del relato que recibí de la Sra. Lidia López de Scarrone, propietaria del Hotel Ñiken de Necochea. En el mismo quedan entrelazadas las concepciones de los hacedores, de los emprendedores, acerca de los modelos mentales, los valores y la visión.

Nos decía Lidia:

Corría el año 1990; de paseo por la playa del suave declive, mi esposo y yo tuvimos la idea de invertir en esta hermosa ciudad que ya nos había adoptado allá por el año 1970 cuando vinimos a veranear con Daniel, nuestro primer hijo.

Casi de inmediato se compraron los lotes y meses más tarde comenzaban los trabajos de preparación para la obra.

Sabíamos que la inversión sería muy grande y por ello no podíamos descuidar nuestra otra empresa familiar en la ciudad de Avellaneda, por lo tanto, lo haríamos sin prisa.

El proyecto nos llevó casi diez años hasta su inauguración en diciembre de 1999, solo en una primera etapa hasta el segundo piso y para ello debimos recurrir a un préstamo bancario que luego de la crisis del 2000, se nos hacía imposible cancelar.

Con esfuerzo, trabajo y la ayuda de Dios cumplimos con nuestros compromisos y hoy ya estamos terminando el cuarto piso.

Debo destacar la importancia de nuestra gente, de nuestros colaboradores.

Hemos logrado tener un equipo de trabajo responsable y de una calidad humana de primerísimo nivel que el huésped percibe a través de nuestro servicio cordial y personalizado.

Para alegría nuestra, hoy el hotel está gerenciado por nuestra hija Gabriela que después de graduarse en Administración Hotelera, realizó una carrera brillante en el exterior en cadenas hoteleras de jerarquía lo cual la ha dotado de importantes conocimientos que aplicará en nuestro querido Ñiken.

En esa caminata mirando la edificación de Necochea, nos llamaba la atención que los hoteles eran todos casi iguales. No había una arquitectura llamativa como ocurría en Mar del Plata.

Mientras íbamos caminando pensábamos en nuestro futuro después del retiro tan deseado e imaginábamos una vida más tranquila en una ciudad como esta.

El saber que con nuestro esfuerzo todo lo podíamos superar nos motivaba. ¿Por qué no ahora?

Queríamos invertir en la ciudad que vio crecer a nuestros hijos cada verano.

Buscábamos intentar algo nuevo, diferente para la ciudad. Dedicarnos a la hotelería era un proyecto interesante y desafiante.

Los fundadores del Ñiken sin saberlo quizás, conjugaban en ese sueño los dos “ingredientes” básicos de la visión:

- Un futuro deseado, imaginado.

- Valores y creencias centrales.

Ellos en esa caminata “vieron” el futuro, pero sus mentes estaban influenciadas por cierto en sus modelos mentales y los valores que los acompañaron durante toda su vida: esperanza, audacia, laboriosidad, paz, seguridad...

Y lo lograron. El futuro se imagina y después se construye. Nada es casualidad en este mundo que nos toca vivir...

La visión por lo tanto es:

- Una expresión del futuro deseado para la organización.

- El lugar que deseamos ocupar y cómo pretendemos que se nos perciba en ese futuro.

- Nos guía hacia dónde queremos ir. • Es la imagen del futuro que se quiere alcanzar, descripta en el tiempo presente.

- Es la expresión del futuro que queremos crear juntos.

- Enfocar la visión significa conocer claramente el lugar que queremos ocupar en la mente de los jugadores clave: clientes, proveedores, comunidad…

- Visión con claridad es visión enfocada, es decir, que hace foco.

Nuestro comportamiento puede ser atraído por:

- El descanso que provoca inercia o parate estratégico o por…

- La visión que provoca la necesidad de tensión creativa.

3.3.4. Misión

La misión nos debe indicar con cierta precisión a qué negocios se dedicará la empresa, con qué valores y habilidades llegará a los clientes y a qué mercado se dedicará. Por eso es inexacto y peligroso creer que la misión es una simple declaratoria de expresiones de deseo. Además, debe estar alineada con la visión de los integrantes de la empresa.

Por lo tanto, la misión debe responder a tres preguntas (a tres “qué”):

- Qué negocios o servicios o productos.

- Qué clientes o mercado.

- Qué habilidades distintivas o capacidades centrales.

La misión, por lo tanto, sirve de nexo entre los temas profundamente intelectuales y filosóficos del pensamiento empresario y la definición de cuestiones más terrenales, hasta llegar a la acción operativa. A partir de ella, se plasma en algo material, lo que hasta aquí estuvo rondando en la mente y en la palabra. La misión intenta acercar la visión y los valores al futuro inmediato (mañana a la mañana) y hacerlos realidad.

La misión es para el empresario lo que representa la cancha de fútbol para el futbolista. Enmarca el lugar del juego, define los participantes, las reglas y sus movimientos o formas de entender ese juego. Cuando salen de la cancha pueden cometer el error de no interpretar otros juegos. Es el caso de la diversificación múltiple, con el invaluable consejo: “zapatero a tus zapatos”. La misión te obliga a decir qué zapatos, con qué cuero, para qué clientes.

Definitivamente: la visión, la misión y los valores compartidos son el “alma” de la empresa, su moral, su carácter, su espíritu, su identidad diferenciadora. Inspiran y dan armonía al conjunto del “cuerpo” de la organización, constituido por su capital, su estructura, sus procesos, su tecnología y sus productos o servicios.

3.4. Herramientas estratégicas

3.4.1. El FODA, una herramienta fundamental

Una de las herramientas clave, para analizar el campo competitivo y el nivel de desempeño, es el remanido FODA, sin embargo, cuando este es bien utilizado es un arma poderosa y contundente que, por sobre todas las cosas nos hace pensar, profundizar y rever posturas estratégicas equivocadas.

Intentaremos mostrar algo de esto.

Las organizaciones exitosas poseen una gran capacidad para reconocer amenazas y oportunidades del mercado, antes que las demás. Como resultante de estos análisis estaremos en condiciones de conocer el atractivo o no del sector.

En esta etapa se estudian, además, el mercado, la competencia, los proveedores, los clientes, sus necesidades.

El análisis interno, en cambio, es el estudio de las fuerzas internas clave. Aquellas que utilizaremos en el negocio y que son difíciles de obtener por la competencia y duraderas en el tiempo, las denominadas capacidades esenciales o competencias centrales.

El estudio incluye una mirada hacia el interior de la organización buscando fortalezas y debilidades, que nos darán el perfil competitivo de la misma.

La conocida como matriz FODA es una herramienta de fácil uso y que nos “obliga” a revisar variables estratégicas que nunca podemos olvidar: Veamos un poco esta técnica.

La utilización de la matriz FODA es un método ideal y de gran utilidad para confrontar aspectos que hacen a la capacidad estratégica de la organización y el ambiente o entorno que rodea al negocio.

La sigla universalmente conocida como FODA, proviene de las iniciales de las palabras inglesas: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Siempre que hablamos de estrategia, mencionamos estas palabras, se las reconoce y analiza, lo que no se hace asiduamente es cruzar las mismas y aprovechar las combinaciones producidas.

El cruce producido por las cuatro variables (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) provoca un impacto que puede ser positivo, neutro o negativo para la organización. Esa es la tarea que hay que realizar. De allí saldrán luego las acciones estratégicas.

Es común que organismos y oficinas privadas o públicas que otorgan créditos o impulsan emprendimientos exijan a los interesados dentro de su plan de negocios la presentación de un FODA actualizado y hecho con la mayor cantidad de variables analizadas.

Profundizando el tema decimos que las variables del FODA se dividen inicialmente en aquellas que tienen que ver con la organización interna, con su estructura y las que incursionan en los aspectos externos, el entorno.

Dentro de las primeras, que definen nuestro perfil competitivo, encontramos:

- Las fortalezas internas, que representan habilidades, cualidades y capacidades administrativas, tecnológicas, financieras o comerciales, recursos humanos o infraestructura. En síntesis, sus capacidades centrales.

- Las debilidades internas que, por lo contrario, nos muestran déficits en estos temas.

En la mirada hacia el contexto que nos muestra el atractivo del negocio nos encontramos con:

- Las oportunidades que tienen que ver con condiciones ambientales, ventajas económicas, fiscales, sociales o políticas.

- Las amenazas que provienen de cambios en la legislación, desastres meteorológicos, falta de energía eléctrica, derrumbes económicos o aparición de nuevos y fuertes competidores.

El cruce de estas variables produce distintos tipos de situaciones que nos forzarán a implementar diferentes estrategias en cada caso. A su vez, para cada estrategia se deben tomar las acciones que correspondan. Las estrategias son:

- Estrategias DA: situación muy precaria del negocio. Enfrenta amenazas con debilidades manifiestas. La estrategia intentará disminuir debilidades para soportar las amenazas externas.

- Estrategias DO: pretende superar las debilidades aprovechando las oportunidades. La situación es que se perciben oportunidades interesantes y reales, pero por las debilidades internas se las puede perder. La contratación de personal especializado o la compra de tecnología podrían ser la salida.

- Estrategias FA: se sostiene la situación con la fortaleza interna ante las amenazas crecientes y así disminuyen los riesgos de las mismas.

- Estrategias FO: se utilizan las fuerzas internas para aprovechar las oportunidades que se le presentan a la organización. Es la situación ideal. Cuando la organización sigue estrategias DO, FA o DA, tratará de mejorar su performance y colocarse en situación FO.

Antes de la construcción de la matriz se debe preparar la información necesaria para que la misma sea realmente útil. Esto se debe realizar con la mayor intensidad y seriedad a sabiendas de que cuantos más datos y más certeros sean los mismos, mayor fidelidad tendrán las conclusiones a las que arribemos.

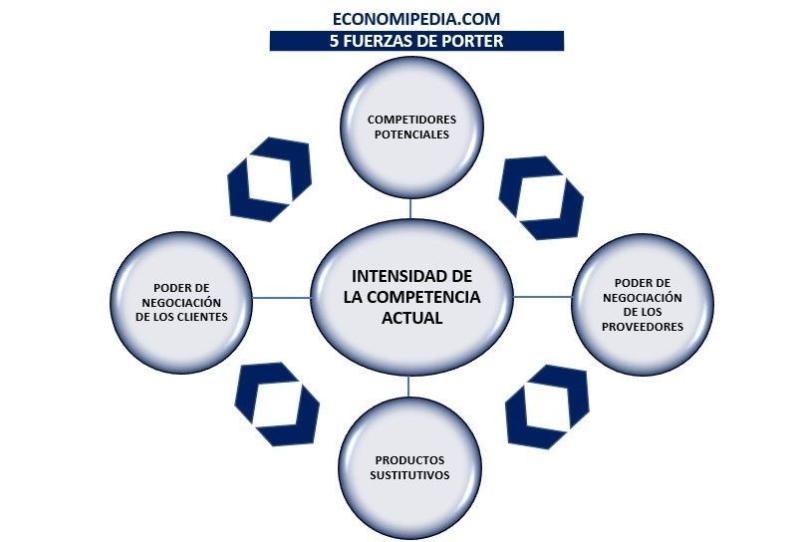

3.4.2. Otra herramienta fundamental: La matriz de fuerzas competitivas

Si usted desea conocer a su competencia, aún aquella que está agazapada sin dar muestra por ahora de ser realmente competencia, como los sustitutos, desarrolle la “Cruz de Porter”. No se arrepentirá. Cada vez que lo haga, encontrará un competidor nuevo o algo que la vez anterior no había notado. ¡Inténtelo!

Michael PorterN, desde que publica por primera vez Estrategia competitiva se convierte en el máximo exponente de la corriente del management estratégico. Pese a su éxito inicial, luego fue criticado por pretender comparar el campo competitivo con una guerra sin miramientos. Autores posteriores intentaron destrozar sus teorías, sin embargo, no hay libro de estrategia desde aquellos años que no nombre a Porter y a sus matrices. El más reconocido de sus modelos de análisis es la matriz de fuerzas competitivas industriales de la competencia.

Cinco fuerzas de Porter

Porter nos presenta los cinco tipos de competidores con los cuales deberemos “luchar” para imponer nuestros productos o servicios. Todos ellos se pueden convertir en fuerzas amenazantes o simplemente neutros espectadores, según el análisis que hagamos de cada uno con relación a nuestro negocio; allí radica la importancia de este análisis. En general, se entiende por “competidor” a aquel que comercializa nuestros mismos productos o servicios en el mismo mercado que nosotros. Porter nos alerta diciendo que existen otras formas de competencia que muchos ignoran sin prestar atención a sus movimientos. Nos aconseja estudiar el vigor de esas fuerzas individualmente y en su conjunto.

- Primera fuerza competitiva: La rivalidad entre las empresas-existentes. Es lo que comúnmente se denomina “competencia”. La competencia actúa en el mercado en el cual operamos u operaremos nosotros. Analizados los competidores se definirán estrategias o acciones para crear una posición sustentable y defendible. En este caso los campos competitivos pueden ser de precios, tecnológicos, de publicidad o de servicio. Hoteles similares al suyo, en su mismo mercado.

- Segunda fuerza competitiva: Los competidores potenciales. Son aquellos que pugnan por entrar al mercado, con los mismos productos o servicios que nosotros porque evidentemente lo ven atractivo. Su ingreso se producirá en función de las barreras de entrada existentes. Aquí el juego de las barreras es fundamental y las mismas dependen de usted. Usted las crea, usted las levanta.

- Tercera fuerza competitiva: Los productos sustitutos. Aquellos que intentan penetrar en el mercado con un producto o servicio que sustituya al nuestro. Puede ser sustituto el producto turismo mar del producto turismo sierra; o casas de familias de residenciales; o turismo de aventura de turismo deportivo.

- Cuarta fuerza competitiva: La capacidad de negociación de los proveedores. Estos pueden ser poderosas fuerzas amenazantes cuando son pocos y se concentran presionando sobre los precios o son monopolistas; también cuando intentan integrarse hacia delante en la cadena de distribución salteando nuestra posición (van directo a los clientes).

- Quinta fuerza competitiva: La capacidad de negociación de clientes o compradores. Al igual que los proveedores, estos pueden presionar al ser monopolistas o estar concentrados o amenazar con integrarse hacia atrás (van directo a los proveedores).

En el análisis de su proyecto puede calificar cada una de las fuerzas como amenazantes o neutras. Si las cinco fuerzas se muestran como amenazantes, su negocio estará en peligro, tendrá demasiados frentes en los cuales deberá luchar. Saber crear barreras de entrada altas para los competidores potenciales o sustitutos es una de las grandes ventajas competitivas que puede oponer nuestro negocio. Esta herramienta es un clásico en el desarrollo del pensamiento estratégico. No hubo otra que pudiera superarla. Su preparación nos obliga a pensar en quiénes son nuestros verdaderos competidores.

3.5. El plan de negocios y las pymes

El plan de negocios es una herramienta fundamental y trascendente para toda persona o equipo que desee implementar un negocio, crear una empresa o cristalizar un sueño.

Independientemente de la metodología o fórmula que se utilice para su preparación, el requisito básico para que dicho documento sea realmente valioso es que quien lo diseñe esté convencido plenamente de su contenido, domine sus datos y capítulos e interprete cada una de sus líneas.

El emprendedor debe saber que “su” plan de negocios debe tener concordancia con:

- El tipo de negocio.

- El tamaño del mismo.

- A quién va dirigido el plan.

- La época que atravesamos.

Si no advierte estas exigencias puede caer en el exceso, incorporando información que jamás será leída ni interpretada.

Como herramienta, el plan nos muestra los pasos a seguir. Como si fuera un detallado mapa nos va indicando las etapas del viaje hasta su destino final: la implementación del negocio. Realizarlo implica, para el emprendedor, un exhaustivo y profundo análisis de cada uno de sus capítulos, por ende, de los temas fundamentales del proyecto.

3.5.1. ¿Qué es un plan de negocios?

El plan de negocios es aquel documento estratégico que nos permite describir una oportunidad, exponiendo el método para implementar la actividad que surge de la misma.

No hay fórmulas mágicas en la elaboración de un plan de negocios, no existe un decálogo inamovible. Pero su elaboración le permitirá al emprendedor recorrer todos los aspectos que le llevarán a concluir si su idea de negocio es viable o simplemente una quimera.

El plan de negocios no es la clave del emprendimiento, la clave es su ejecución, la puesta en marcha del mismo. Podemos decir que el plan actúa como un gran tablero de comando, puesto que su elaboración obliga al emprendedor a monitorear los rincones más olvidados que son, casualmente, los más peligrosos antes del lanzamiento. Actúa como un tamiz, obligando de alguna manera a documentar todos los datos imprescindibles y luego pasarlos por ese tamiz. Pensemos que el plan de negocios es una carta de presentación. Y todos queremos presentarnos frente a terceros de una manera correcta, seria y confiable.

El plan cumple una doble función:

- Hacia adentro: funciona como una herramienta de control del negocio y sirve de guía para la toma de decisiones al definir las estrategias a seguir. Revisa la gestión y la planificación.

- Hacia afuera: ayuda a tener una verdadera comprensión del negocio y sirve para lograr la confianza de futuros inversores o socios en el proyecto al medir su viabilidad, rentabilidad y retorno de la inversión a realizar. Sirve como elemento de promoción y comunicación.

La verdadera importancia del plan de negocios para el emprendedor y su equipo reside en su preparación; es la base para lograr el convencimiento necesario para cristalizar esa oportunidad soñada, y permite reflexionar sobre los aspectos fundamentales marcando el camino a seguir. También comienza a crear el concepto de cultura compartida al integrar al grupo de trabajo en su preparación.

La propiedad intelectual del plan de negocios

El emprendedor es el autor intelectual del negocio y, por lo tanto, puede recurrir, si así lo estima necesario, a la protección legal de la información que presenta a los lectores mediante el plan de negocio.

Algunos autores aconsejan la firma de un contrato en el momento de la entrega a un posible inversor o potencial socio, en el cual se especifica que el emprendedor entrega el material al lector para su análisis y quien lo recibe se compromete a guardar confidencialidad sobre la información presentada.

Además, se recomienda numerar las copias entregadas para poder controlar las mismas y registrar a las personas que las hayan recibido para continuar las negociaciones.

3.5.2. Dimensiones y razones de importancia para la elaboración del plan de negocios

Dimensión interna

- Traducción al papel de las ideas de negocio.

- Comprensión del negocio.

- Guía de gestión del negocio.

- Alineamiento del equipo de trabajo.

Dimensión externa

- Búsqueda de socios.

- Búsqueda de financiamiento.

- Reclutamiento de personal clave.

- Alianzas estratégicas.

La estructura e intensidad de los capítulos del plan dependerá de:

- Público que leerá el plan.

- Tipo de modelo de negocio.

- Niveles de inversión y financiamiento.

- Posicionamiento del servicio en el mercado.

- Experiencia de los emprendedores.

El plan de negocios es el documento que sintetiza la manera en que una iniciativa empresarial debe organizarse para actuar con éxito.

- Describe un negocio y el conjunto de estrategias que se implementarán para su éxito.

- Se trata de un documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán.

- Es un proyecto dinámico en el que se describe cómo se va a operar y desarrollar dicho negocio.

- Es una hoja de ruta que permite abordar las oportunidades y obstáculos esperados e inesperados que depara el futuro.

- Es una herramienta de reflexión y trabajo.

3.5.3. Los capítulos del plan

Aquí presentaremos los capítulos o secciones compuestos por los grupos de temas impostergables para el emprendedor. Pero como decíamos antes, no hay fórmulas fijas y todo se puede modificar, siempre con criterio.

Son muchos los autores que han dedicado varios centenares de páginas en sus obras a estos capítulos. En el presente texto nos acercamos a la metodología de una verdadera autoridad en el tema: Richard Stutely (2000).

La mayoría de los temas vistos en las unidades anteriores son la base o fuente de los datos que se incorporarán al plan y sus secciones, es decir, que volvemos a caminar sobre terreno conocido.

Algunas sugerencias antes de comenzar a escribir el plan de negocios:

- La redacción debe ser clara y entendible.

- No exagerar con los gráficos.

- No abusar de los datos, solo se deben presentar los necesarios.

- Utilizar papel de calidad y óptima impresión: esto no es un mero protocolo.

- Tener un alto grado de realismo en cada una de sus partes.

- Intentar ganar el interés de quien lo lee, a través de su contenido.

- Integrar al equipo de confianza en su preparación.

- No dar información ambigua o confusa.

- El vocabulario debe ser entendible por sus lectores: no todos ellos se especializan en el mismo grado que el emprendedor.

Ahora presentaremos los capítulos que consideramos infaltables en la preparación del plan de negocios:

Portada

Debe ser seria y discreta, pero a la vez comunicativa y directa. Puede tener encabezado y pie de página. En el centro debe llevar claramente impresa la expresión “Plan de Negocios”. Debajo, la denominación del mismo, por ejemplo, Proyecto de corredor aéreo de la pampa húmeda. También el logotipo del negocio o producto, si lo tuviera. Esta es una buena oportunidad para el lanzamiento y para comenzar a medir la reacción de la gente. Al final de la portada se pueden agregar los nombres y apellidos de los autores del plan.

Contenido

Inmediatamente después de la portada se debe presentar el contenido, a manera de índice, para orientar al lector acerca de la diferente información que encontrará en el plan y cuáles serán las secciones temáticas que los estructurarán. Los cuadros, gráficos o tablas pueden tener un índice aparte si su importancia así lo requiere.

Contactos

Son las personas con las cuales pueden comunicarse los interesados y en qué forma. Es conveniente recabar datos como: nombres y apellidos, correos electrónicos, teléfonos, fax, etc. En el comienzo de esta sección se puede agregar el párrafo: “para mayor información o aclaraciones comunicarse por favor con…” o algo similar.

Resumen o sumario ejecutivo

Todas las horas dedicadas al proyecto, al plan, tanto esfuerzo y preocupación pueden depender de la calidad de este sumario. El resumen ejecutivo, como dice Stutely “es un plan en miniatura, no es una simple presentación o introducción al plan”.

Muchos lectores del proyecto quizás se interesen y sigan leyendo el plan si se capta su atención a través del resumen ejecutivo. El sumario debe captar el interés de los lectores, de lo contrario no pasarán a la próxima hoja. Por ello es fundamental el esmero que se dedique en su preparación.

El resumen marca el tono del plan, en él quedan reflejados el convencimiento y la pasión por el proyecto, eso que ha sentido el emprendedor.

No debe ser ni sensacionalista ni ambiguo. Debe demostrar que tenemos en nuestras manos un negocio atractivo que solo espera ser puesto en marcha.

Los subcapítulos del resumen podrán ser elegidos a gusto del emprendedor. Aquí presentamos un estilo confiable que puede ser tomado como modelo:

- Introducción: describe el objetivo del plan; puede indicarse con sobriedad lo que se busca, por ejemplo, financiar el plan o socios para la aventura. Responde a las preguntas: ¿qué se pretende? ¿qué se necesita? y por supuesto ¿quién es el emprendedor?

- La organización administrativa: define la estructura humana necesaria; las habilidades del grupo gerencial; y los profesionales o especialistas con que se cuenta.

- Activos necesarios: breve descripción de los recursos necesarios para poner en marcha el negocio.

- El producto o servicio: define la idea de negocio. Se debe realizar una inteligente descripción de la actividad central del proyecto e identificar los factores diferenciales que lo harán especial, competitivo y sustentable. Responde a las preguntas: ¿qué mercado se pretende captar? ¿qué segmento o nicho? ¿hacia qué tipo de clientes se orientará el negocio?

- La estrategia: o estrategias claves que llevarán al éxito al emprendedor.

- Datos financieros y económicos: se deben incluir datos sustanciales y de sumo interés para el lector como, por ejemplo, la rentabilidad sobre la inversión, el punto de equilibrio y estadísticas que surgen de la economía que ayudan a interpretar el proyecto. También debe especificarse cuáles son las metas que se buscan a largo plazo.

- Financiamiento requerido: se profundiza en las necesidades del negocio: los montos, los tiempos y las formas de financiación necesarios para lograr la inversión que permita la puesta en marcha del proyecto.

Fasiolo Urli, C. A. (2014). (Coordinador y coautor). "Capítulo II. Herramientas del pensamiento estratégico aplicadas en la hotelería". En: Estrategia y Gestión de Emprendimientos Hoteleros. Buenos Aires: Editorial Buyatti, pp. 68-102.

Albarellos, A. F. (2014). "Capítulo III. El marketing de servicios en las empresas hoteleras". En: Fasiolo Urli, C. A. (Coordinador y coautor). Estrategia y Gestión de Emprendimientos Hoteleros. Buenos Aires: Editorial Buyatti, pp. 103-114.

Responda las siguientes interrogantes:

- ¿Las creencias y principios personales forman parte de la creación de la Estrategia? Explique.

- ¿A quién le sirve un Plan de negocios?

- ¿El diseño de la estrategia es más importante para una gran empresa que para una pyme que nace? ¿Por qué?