3 . Discapacidades, educación e interseccionalidades

Objetivos

- Reflexionar acerca de las intervenciones, narrativas y resistencias a la luz de las principales aportaciones de la perspectiva interseccional y decolonial en el campo de los estudios en discapacidad.

- Problematizar los debates sobre la educación sexual integral y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.

- Conocer e identificar las problemáticas socioeducativas, culturales e identitarias en torno de la discapacidad como experiencias situadas.

Introducción

En esta unidad se abordarán algunos de los cruces posibles entre discapacidad, género, sexualidad, edad, etnia y clase, desde una perspectiva que reconoce a la discapacidad como una categoría social y política que, lejos de reducirse únicamente a un diagnóstico, exige ser repensada a la luz de una perspectiva crítica. Desde este lugar, nos proponemos que la categoría de interseccionalidad funcione como herramienta heurística que permita el desarrollo de comprensiones profundas y lecturas enriquecidas acerca de los entrelazamientos, las relaciones y solapamientos que se generan entre los diferentes tópicos y que producen modos específicos de diferenciación social al interior del propio colectivo de la discapacidad.

Veremos en esta unidad, entonces, que la experiencia de la discapacidad se encuentra atravesada por múltiples opresiones que configuran un amplio espectro de realidades, prácticas sociales y sentidos que es necesario atender en el marco de las políticas e instituciones educativas. Esto, bajo la consideración de que tales opresiones tienen lugar en el marco de contextos específicos –en los cuales los sujetos ocupan posiciones sociales particulares, disponen de recursos que tienden a ser escasos y afrontan múltiples barreras sociales–, que operan condicionando o posibilitando sus opciones de actuación.

Luego de presentar esta primera aproximación provisoria acerca del marco que ofrece la interseccionalidad como perspectiva, en lo que sigue se presentarán algunas de las principales problematizaciones que aborda la bibliografía de la materia junto con algunos recursos orientados a complementar y a abrir espacios de reflexión sobre los contenidos.

Para esto, se articula un desarrollo alrededor de la discapacidad como experiencia situada. Se intentará advertir acerca de los modos en que estas dimensiones se entrelazan a la vez que se complejizan las diferentes formas en las que aparece el capacitismo, los modos de normalización, el lugar que ocupa la autonomía y los apoyos y las formas de resistencia que encuentran los activismos para romper con estas lógicas.

Así, las lecturas propuestas, pretenden problematizar aspectos tales como la toma de decisiones por parte de las personas con discapacidad, el cuidado, la sexualidad, las disputas de poder en torno de sus cuerpos, los apoyos materiales y humanos que pueden requerir, el lugar de las instituciones educativas, las familias o los medios de comunicación entre otros; y, en ese marco, las contribuciones que realizan los feminismos y los activismos al campo de la discapacidad.

3.1. Abordajes decoloniales e interseccionalidades en la trama de la discapacidad

3.1.1. El modelo social de la discapacidad: diálogos entre los Disability Studies y los Estudios Críticos Latinoamericanos

Tal como hemos estudiado en las unidades anteriores, el espacio público de Europa y Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo XX fue la arena en la cual emergieron una serie de reclamos históricos, encabezados por distintos movimientos sociales, como los impulsados por las mujeres, las personas afrodescendientes, las juventudes y las personas con discapacidad, cuyas demandas, hasta entonces, tendían a permanecer minimizadas a pesar de su creciente organización. Estos actores sentaron un conjunto de reclamos propios sobre sus derechos sociales y civiles, que posteriormente dieron impulso a importantes transformaciones en la vida social.

Para ampliar en torno a la experiencia de los movimientos sociales y la transnacionalización de las políticas de ampliación de derechos en el espacio iberoamericano se sugiere consultar el siguiente trabajo:

Brégain, Gildas (2022). Para una historia transnacional de la discapacidad. Argentina, Brasil y España. Siglo XX. CLACSO.

En Occidente, la discapacidad tradicionalmente fue considerada el objeto de las ciencias médicas y de la salud –su comprensión conceptual y analítica se basó casi exclusivamente en la idea de una condición de salud devaluada–, que se propusieron como fin la búsqueda de la rehabilitación, la cura y la compensación de las “deficiencias corporales”, en pos de un estándar socialmente aceptado de normalidad física e intelectual deseable y esperable para todas las personas. La discapacidad fue entendida en términos de una tragedia individual y personal (Oliver, 1998) y se traducía, casi sin excepción, en dependencia de la familia y de las instituciones (Palacios, 2008; Barnes, 2010) bajo la interpretación de la ideología de la normalidad.

Dicha tradición constituyó la esencia de lo que en la actualidad conocemos como el modelo médico rehabilitador en el campo de la discapacidad, que tal como se abordó anteriormente, tuvo su apogeo en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Su influencia se extiende hasta la actualidad, y se verifica en múltiples barreras y abundantes prejuicios sociales ligados a la discapacidad, así como en actitudes sociales y circuitos segregados.

En simultaneidad con otros movimientos enmarcados en las llamadas políticas de identidad (ver Arditi, 2006), a partir del siglo XX, particularmente en la década de 1970, tuvieron lugar una serie de luchas iniciadas en diferentes partes del mundo –incluida nuestra región– por los movimientos de personas con discapacidad. Estas personas, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, dieron comienzo a un fuerte cuestionamiento a las barreras sociales y ambientales, las cuales a través de estereotipos negativos y discriminación les asignaban un lugar de ciudadanos de segunda clase (Palacios, 2008). De esta manera, desarrollaron acciones que tuvieron como resultado importantes conquistas en el plano social y cultural (Brogna, 2012; Ferrante, 2014). Estos activismos, influenciados por los aportes del feminismo afrodescendiente del periodo, permitieron la introducción de la categoría de interseccionalidad en la discusión teórica y política acerca de la discapacidad; sobre esta categoría volveremos más adelante.

Como plantean Alexander Yarza de los Ríos et al. (2019), en el centro de las manifestaciones que activistas y académicos con discapacidad emprendieron en el contexto anglosajón y norteamericano, uno de los elementos fundamentales de los reclamos fue la búsqueda de reconocimiento y el quiebre con las visiones biologicistas acerca de la discapacidad. Desde allí se buscó cambiar el enfoque, a fin de comprender la discapacidad como el resultado de las desigualdades y opresiones provocadas por las estructuras sociopolíticas de la época. Este cambio de perspectiva posibilitó en Occidente el cuestionamiento de los mecanismos de desigualdad, que producían múltiples exclusiones hacia las personas con discapacidad, bajo la idea de que se trataba de un problema derivado de una falla corporal y, por tanto, reductible a un problema de orden individual. Con esto se interrogó el origen de la infravaloración, las miradas asistencialistas asociadas a la caridad, la segregación en instituciones y la medicalización de la discapacidad.

Estas transformaciones conceptuales se enmarcan en lo que se conoce como Disability Studies. Su importancia reside en que lograron plasmar las bases teóricas y epistemológicas de los enfoques críticos en el campo de la discapacidad. Así, tanto el Movement for Independent Living (Movimiento por la Vida Independiente), surgido en Estados Unidos (Ferrante, 2020), como la Union of the Physically Impaired Against Segregation (Unión de Personas con Insuficiencias Físicas contra la Discriminación; UPIAS, según su sigla en inglés), originado en el Reino Unido (Oliver, 1998), constituyeron los hitos fundantes del modelo social de la discapacidad en el mundo anglosajón.

La aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el año 2006, por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recuperó el espíritu del modelo social e implicó un avance en el plano formal y político, orientado hacia el cambio de mirada en pos de la plena participación ciudadana de las personas con discapacidad.

Sin embargo, estos avances que pretendían garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos para las personas con discapacidad, suelen no impactar en su vida cotidiana. A nivel de las estructuras económicas internacionales, según Colin Barnes (2010), la producción desigual e injusta de situaciones de discapacidad afecta, principalmente, a los habitantes de los denominados países “en vías de desarrollo” –entre los cuales se suele ubicar a las economías de los países latinoamericanos–, donde vive el 80 % de la población mundial con discapacidad (Barnes, 2010).

En muchos países de nuestra región, atravesados por múltiples desigualdades, la CDPD ha sido firmada y ratificada por los Estados. No obstante, como sostienen María Pía Venturiello y Carolina Ferrante (2018), pese al marco normativo de avanzada con el que contamos en nuestro país, la transformación de las prácticas sociales que puedan mejorar la calidad de vida de las PCD aún continúa siendo obturada por una serie de aspectos tales como las numerosas barreras a la inserción laboral y educativa a las que se enfrentan, la fragmentación en los servicios y las coberturas de salud a las cuales tienen acceso, la necesidad de la tenencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito indispensable para el acceso a prestaciones básicas sumado a la sistemática violación de dicha normativa por parte de los organismos e instituciones encargadas de garantizarlos. Esto genera, por ejemplo, que en muchas ocasiones las personas deban transitar por numerosos espacios para obtener una medicación o alguna prestación requerida, o deban completar múltiples trámites burocráticos para que, en el mejor de los casos, la prestación sea otorgada varios meses después.

Por otra parte, la condición de salud de la persona continúa siendo el centro en el cual se entiende que radica el problema de la discapacidad y al cual se orienta la mayoría de los esfuerzos políticos. Esto provoca que permanezcan intactas las estructuras económicas y sociales de opresión (Ferrante, 2014), mediante la expansión de las políticas asistencialistas.

Por ello, resulta importante señalar que, desde la teoría social hegemónica proveniente del contexto europeo que se extendió en Occidente, se ha situado el origen de los movimientos de discapacidad y los avances logrados en las últimas décadas casi exclusivamente en las luchas llevadas a cabo en el contexto anglosajón. Con esto se han desconocido aquellas otras luchas y resistencias afrontadas por las personas con discapacidad de nuestra región.

Entonces, en línea con lo que plantean Yarza de los Ríos et al. (2019), quienes recuperan argumentos de Karina Bidaseca (2016), el pensamiento en el campo de la discapacidad precisa ser profundizado a partir de genealogías críticas elaboradas desde el sur global, “que pongan en suspenso las narrativas anglocéntricas y visibilicen otras génesis, tensiones, trayectorias intelectuales, categorías, entramados, constelaciones conceptuales y luchas ético-políticas” (Yarza de los Ríos et al., 2019: 36). El estudio de la construcción sociocultural de la discapacidad requiere ser comprendido como un fenómeno situado y local para identificar los mecanismos que condicionan la producción de subjetividades e identidades.

[…] padecemos un déficit en el terreno de las investigaciones sociológicas sobre la discapacidad. [Este ambiente] está caracterizado por la importación de los problemas ya prefabricados desde otras instancias: no se ha concebido, sino recibido, el problema sociológico de la discapacidad; no se ha reflexionado críticamente acerca de la constitución sociocultural de la discapacidad como fenómeno contextual y estructural que comporta una particular definición de la identidad de la persona, identidad promovida desde intereses ajenos a la persona que vive.

(Ferreira y Rodríguez Caamaño, 2006: 2)

Durante las primeras décadas del siglo XXI Latinoamérica fue territorio de encuentros de saberes que tenían en común sostener perspectivas críticas e interdisciplinarias en torno a la discapacidad. Este encuentro se consolidó en la conformación del Grupo de Trabajo (GT) Estudios críticos en discapacidad, del Consejo Latinoamericano de Discapacidad (CLACSO). En ese espacio, activista y académico a la vez (Revuelta y Hernández, 2021), conviven enfoques como:

- El pensamiento latinoamericano y las epistemologías del Sur.

- El pensamiento decolonial: el Estado borra toda huella de diferencia.

- Los feminismos decoloniales.

- El modelo social materialista de la discapacidad (heredero de la corriente anglosajona).

- La perspectiva de la diversidad funcional: centrada en la dignidad humana, no vinculada a la capacidad o valía.

- Los Movimientos de Vida Independiente: persiguen el empoderamiento y la emancipación de las personas. Lema: "Nada sobre nosotros sin nosotros".

- Teoría Crip: denuncian la dominación del heteropatriarcado y el capacitismo. Promueven una alianza "tullido trans-feminista".

Sugerimos el visionado del video de presentación del Grupo de Trabajo Estudios críticos en discapacidad, de CLACSO.

Video presentación GT

Fuente: CLACSO TV (4/4/2023).

“El Grupo de Trabajo CLACSO Estudios críticos en discapacidad somos investigadores activistas maestres y militantes con y sin discapacidad enfermes, lo que, neurodivergentes y aliades de distintos lugares de América Latina, Francia y España que dedicamos nuestras prácticas epistémico políticas a la producción de conocimientos saberes y sentipensares vinculados con las luchas anti-contra-capacitistas y anti-cuerdistas que se posicionan frente a la opresión, violencia y desigualdad resultado de la relación entre los modelos coloniales hegemónicos médicos, jurídicos, políticos, sociales y culturales”.

Fuente: https://www.clacso.org/estudios-criticos-en-discapacidad-3/

3.1.2. Estudios críticos en discapacidad: abordajes decoloniales y feministas desde América Latina

En esta instancia es preciso avanzar en comprender los modos en que el colonialismo y, más específicamente, la colonialidad han permeado los modos en que comprendemos el mundo. Como sostienen Eduardo Restrepo y Axel Rojas (2010), la colonialidad en tanto fenómeno histórico se relaciona con un patrón de poder que establece como natural la existencia de una jerarquización entre los múltiples territorios, culturas, epistemes y razas, a partir de la reproducción de relaciones de dominación. Mediante estas se anula o coloca en posición de inferioridad a los dominados, sus experiencias de vida y conocimientos. Desde allí reconocen que la colonialidad es:

[…] un patrón o matriz de poder que estructura el sistema mundo moderno, en el que el trabajo, las subjetividades, los conocimientos, los lugares y los seres humanos del planeta son jerarquizados y gobernados a partir de su racialización, en el marco de operación de cierto modo de producción y distribución de la riqueza.

(Restrepo y Rojas, 2010: 16).

La perspectiva decolonial, que desde hace algunas décadas se viene desarrollando con especial prevalencia en el contexto latinoamericano, constituye un cuestionamiento a los criterios epistémicos de producción de conocimiento nacidos a partir de la herida colonial y destinados a poner en tensión las miradas eurocéntricas de la modernidad. Ello, sobre la base de reconocer que todo conocimiento es corporalizado, se encuentra situado en un contexto histórico, geográfico y político específico.

Desde la modernidad/colonialidad, históricamente se tendió a suprimir en forma estratégica la localización del pensamiento, la subjetividad desde la cual se posiciona, el lugar desde dónde construyen sus perspectivas para comprenderse y comprender a los demás y al mundo. Desde allí se le dio lugar a la construcción de una denominada Historia Universal, que oculta su lugar de enunciación, se presenta como deslocalizada, aséptica y tejida a partir de una visión hegemónica (Dussel, 2000).

La genealogía de la perspectiva decolonial y los debates acerca del desprendimiento de los principios eurocéntricos del poder que se han venido gestando progresivamente desde el siglo XIX y el XX, encuentran en lo que se denomina el giro decolonial”, la expresión de la disconformidad con aquellas lógicas opresivas de la modernidad que han silenciado, obliterado y negado la manifestación de perspectivas otras. En este sentido es que esta perspectiva se orienta a ofrecer problematizaciones que discutan con la colonialidad del saber académico o las narrativas de la modernidad, a la vez que también se ocupa de abrir espacios para posibilitar la construcción de mundos otros que consideren las múltiples dimensiones de la existencia humana, desde y a partir de la decolonialidad del poder, del saber y del ser.

En este punto cabe preguntarnos por aquello que entendemos por decolonialidad del poder, del ser y del saber, y por el modo en que se asocian con la interculturalidad, la transculturalidad y la epistemología del sur.

Reconocemos la profundidad analítica que han alcanzado los debates y desarrollos teóricos provenientes de la perspectiva decolonial en las últimas décadas y la imposibilidad de desplegarlas en su totalidad en este material, por lo que a continuación nos arriesgamos a esbozar de modo esquemático una presentación acerca de algunos de los principales nodos conceptuales que se encuentran en el corazón de este posicionamiento teórico, epistemológico y político a partir de algunas y algunos de sus principales referentes.

La perspectiva decolonial, en su aspiración de producir una transformación en aquellas lógicas hegemónicas que configuraron la visión del mundo actual, se orientó hacia la construcción de nuevas categorías epistemológicas y filosóficas que ofrecieran marcos interpretativos alternativos. Entre los conceptos nodales de la perspectiva decolonial se encuentra la idea de “colonialidad del poder”, desarrollada vastamente por el académico peruano Aníbal Quijano (2011). El autor destaca la heterogeneidad estructural de todos los mundos, a partir de reconocer al poder como un espacio y una malla de relaciones de dominación/explotación/conflicto que se articulan entre sí, a fin de disputarse el control del trabajo y sus productos; de la naturaleza y sus recursos de producción; del sexo, sus productos y la reproducción de la especie; de la subjetividad y sus productos, incluido el conocimiento, y de la autoridad y sus instrumentos de coerción. Las relaciones de poder capitalistas cobran un lugar central en la colonialidad porque se asientan en la imposición de una clasificación racial y étnica que atraviesa cada uno de los aspectos de la existencia humana. La colonialidad se expresa en la clasificación del mundo y de las personas entre dominantes y dominados. Con esta demarcación, se establece al hombre por sobre la mujer o al centro europeo por sobre la periferia, solo por mencionar dos de las múltiples diferenciaciones existentes.

Respecto de la “colonialidad del saber”, es un concepto que Restrepo y Rojas (2010), rastrean por primera vez en las producciones de Edgardo Lander, sociólogo, investigador y profesor venezolano. Dicha noción hace referencia a la dimensión epistemológica de la colonialidad del poder y es constitutiva de esta. Señalan que guarda relación con el efecto de represión, subalternización, folclorización o invisibilización de aquellos conocimientos y sujetos que no responden a las modalidades de producción de conocimiento occidentales, asociadas a la ciencia convencional y al discurso experto. Desde allí, las perspectivas de conocimiento europeas –tanto filosóficas, teológicas como científicas– se erigen como plenamente superiores a partir de que las narrativas europeas se presentan como universales, asépticas, neutrales y representativas de la civilización y el progreso. Sobre este principio, la historia universal, contempla solo la voz y la perspectiva europea, que sitúa como aspiración universal la cultura, la racionalidad, la raza y la historia del colonizador.

En línea con esto, la colonialidad del saber desarrollada por Lander (2000), entre otros, remite a las herencias recibidas de las ciencias sociales. Estas construyen un saber que estructura y organiza la totalidad temporal a partir de la experiencia de la modernidad, mediante el establecimiento de la supremacía del patrón histórico-cultural de la modernidad como esquema de referencia. De igual manera, el tiempo, el espacio y los pueblos son articulados a partir de la construcción de un metarrelato que la modernidad colonial ubica por encima de otros. Este se constituye en el dispositivo de conocimiento con mayor predominancia, en tanto que se presenta como más avanzado y, contrariamente, descarta aquellas otras formas del saber a las cuales etiqueta de premodernas, arcaicas o primitivas.

Por otro lado, la “colonialidad del ser” es un concepto pensado, entre otros, por el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado-Torres (2007), quien en un ensayo titulado “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto”, afirma que hace referencia a la dimensión ontológica de la colonialidad del poder, es decir, la experiencia vivida del sistema mundo moderno colonial en el que se inferioriza a ciertas poblaciones, deshumanizándolas total o parcialmente, y se sitúa a otras como la expresión misma de la humanidad. En efecto, esta se expresa en la experiencia vivida de la colonialidad tanto en los subalternos coloniales como también en aquellos que dominan.

En este marco, resulta relevante la idea de “sistema mundo moderno colonial” para señalar el carácter constitutivo entre modernidad y colonialidad. Desde allí, la colonialidad oculta la violencia, el subdesarrollo, etc., mientras que su contracara más visible es la modernidad, la cual es representativa de la civilización, el desarrollo, el progreso, la modernización, etc. La colonialidad, entonces, resulta constitutiva de la modernidad (y no derivativa), en tanto que expresa simultáneamente una retórica salvacionista y liberadora a la vez que la cara negativa de la colonialidad (Donoso-Miranda, 2014).

En el campo educativo, la mencionada interculturalidad asume especial relevancia dado que, como afirma la especialista Catherine Walsh (2005), trasciende la idea del contacto entre culturas para hacer referencia a un vínculo que se produce en términos equitativos y en condiciones de igualdad. Desde allí, la autora sostiene que la interculturalidad debería ser comprendida como un proceso y actividad continua en la cual tiene lugar la comunicación, las relaciones y los aprendizajes entre personas, grupos, valores, tradiciones y conocimientos heterogéneos entre sí, en pos de propiciar la generación y la construcción de respeto mutuo; debe orientarse a desarrollar plenamente las capacidades de todos los sujetos sin distinción, en la medida que se orienta a producir rupturas en la historia de la cultura que se posicionó como dominante para, desde allí, reforzar las identidades tradicionalmente inferiorizadas y marginadas en pos de una convivencia de respeto y de legitimidad (Walsh, 1998, citado en Walsh, 2005). En este sentido, Restrepo y Rojas (2010) enfatizan que la interculturalidad no remite a la tolerancia de la otredad, sino que, por el contrario, busca desarrollar una interacción entre culturas, prácticas y conocimientos que son diversos entre sí: la interculturalidad contribuye a la identificación de aquellas asimetrías económicas, sociales, políticas y de poder, a la vez que exige la identificación de las condiciones institucionales que son necesarias para garantizar el desarrollo pleno de las identidades y la capacidad de agenciamiento de todas las personas.

Respecto de las instituciones educativas y, en particular, en lo que refiere a las instituciones de educación superior, Santiago Castro-Gómez (2007) destaca la importancia de la transdisciplinariedad, en tanto que supone un cuestionamiento al pensamiento disciplinar unilineal que no permite comprender la complejidad del mundo e intervenir en él; en este marco, la transculturalidad habilita un diálogo real entre saberes que evidencia que la pretensión de producir conocimientos desde un lugar aséptico, universal y enteramente objetivo es insostenible y culturalmente marcado.

¿Qué implica la perspectiva decolonial?

Siguiendo los planteos de Catherine Walsh, Restrepo y Rojas (2010) sostienen que tener como punto de partida la diferencia colonial implica necesariamente reconocer y considerar otras perspectivas epistemológicas, considerar aquellas subjetividades que han sido ocultadas y subalternizadas, e interesarse por producciones otras del conocimiento.

[…] la decolonialidad solo es posible en tanto supone un proyecto otro de existencia, conocimiento y poder, que no se construye exclusivamente en oposición al proyecto moderno/colonial sino que requiere la reconstrucción del poder, saber y ser, en individuos y sociedades que han vivido la experiencia de la colonialidad.

(Restrepo y Rojas, 2010: 175)

Por último, las epistemologías del sur constituyen la expresión de aquellas experiencias de resistencias que históricamente llevan a cabo determinados grupos sociales, los cuales afrontaron sistemáticamente, y aun afrontan, la injusticia, la opresión y la discriminación colonial, capitalista y patriarcal pero que producen conocimientos que son valiosos para la humanidad (De Sousa Santos, 2018).

En suma, tal como sostienen Sharon Díaz, Ivana Fernández, Paula Gómez, Mariana Mancebo y María Noel Míguez (2021), pensar la discapacidad desde la perspectiva decolonial necesariamente nos lleva a tener que repensar nociones de la racionalidad moderna colonial tales como igualdad, normalidad, diferencia, capacidad entre otras. Ya que es a partir de este posicionamiento que se ha situado a un sujeto colonial en la línea demarcatoria de lo normal/anormal, de acuerdo con la fuerza de opresión ejercida a través de la ideología de la normalidad y las lógicas capacitistas del capitalismo moderno. Desde este lugar, la normalidad, así como la discapacidad, constituyen herencias de la racionalidad moderna colonial que estableció como referencia única y válida al sujeto “uno”, en función del cual construyó clasificaciones y demarcaciones desde donde ubicar a todos los demás sujetos. Esta hegemonía provocó la jerarquización, las asimetrías, las inclusiones y exclusiones entre personas de acuerdo a cuanto amenazaran la humanidad del sujeto “uno”.

Surge así un sujeto de la discapacidad que se constituye a partir de sujetos en su amplia y colorida pluralidad, que se autoperciben y autorreferencian en las tramas de la discapacidad, sin imposiciones ni direccionamientos, sino a partir de su autoidentifición en esta construcción. Para que la potencia que ello tiene adquiera materialidad, se requiere (des)interiorizar demarcaciones basadas en asimetrías y jerarquizaciones, incorporando nuevos horizontes de sentido en los cuales confluyen formas plurales de ser y estar en el entramado societal.

(Díaz et al., 2021: 65-66)

3.1.3. Aportes de la perspectiva decolonial a los estudios críticos en discapacidad en América Latina

Sonia Rojas Campos (2015) sostiene que la perspectiva decolonial podría contribuir a la comprensión de la discapacidad en cinco aspectos:

- la posibilidad de repensar la discapacidad desde modelos teóricos nuevos que contrarresten la medicalización y el paradigma de la normalidad, y que revean el acogimiento de las PCD en el mercado de las políticas públicas;

- agregar a la matriz colonial sobre la cual se construyó el proyecto moderno de sociedad, basada en la raza y el género, la categoría de normalidad y eliminar las políticas de homogeneidad basadas en el ideario de vulnerabilidad;

- visibilizar la producción y estimulación de las diferencias por parte del proyecto moderno, pensar la diferencia por fuera del mercado, reconocer desde la experiencia y no desde la universalización de discursos y conocimientos que anulan al sujeto;

- potenciar la mirada interseccional, complejizando el análisis de las matrices de dominación e inferiorización que componen la condición de discapacidad y darle el carácter político y social que necesita;

- repensar la deshumanización que crean mundos de injusticias, silenciamientos y ausencias infinitas para ser creativos en las metodologías, comprensiones, y producciones de conocimientos desde y con las PCD.

Sin embargo, es preciso enfatizar que la perspectiva decolonial no implica plantear un antagonismo entre las elaboraciones teóricas construidas desde el Norte versus las del Sur, como si se tratara de optar por una episteme más sustantiva para la comprensión de la realidad, dado que “no todo lo que se escribe desde el Norte Global resulta pensamiento eurocéntrico y colonial; así como tampoco todo lo que se escribe desde el Sur Global es sinónimo de emancipación y decolonialidad” (Yarza de los Ríos et al., 2021).

Para una comprensión más amplia del pensamiento decolonial y feminista, sugerimos el visionado de dos episodios de la serie biográfica Historias debidas, producida por Canal Encuentro. Este ciclo recupera las historias de quienes trabajan para construir lazos de solidaridad, resistencia cultural, compromiso social y un valor por la diversidad que reúne a los entrevistados en una misma causa común. A continuación, se recomiendan las entrevistas a dos académicas referentes del pensamiento decolonial latinoamericano, Rita Segato y Silvia Rivera Cusicanqui.

Historias debidas VIII: Rita Segato

Fuente: Canal Encuentro (18/10/2017).

Historias debidas VIII: Silvia Rivera Cusicanqui

Fuente: Canal Encuentro (18/4/2018).

3.1.4. Aportes del feminismo decolonial a los estudios críticos en discapacidad

Ferrari, Marcela (2020). Feminismos descoloniales y discapacidad: hacia una conceptualización de la colonialidad de la capacidad. Nómadas, 52, 115-131. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7822613

La teoría y la praxis feminista no hegemónica, desde la cual proviene el concepto de interseccionalidad, ha experimentado un desarrollo progresivo, desigual y controvertido en los distintos campos disciplinares. MariaCaterina La Barbera (2016) sostiene que el concepto de interseccionalidad ofrece una problematización en torno de la transversalidad del género como categoría analítica y del esencialismo como peligro, lo que contribuye a un cuestionamiento de la perspectiva blanca, heterosexual y de clase media. Esta autora advierte que la potencialidad de esta categoría reside en que permite dar cuenta de la constitución simultánea e interrelacionada, de una serie de discriminaciones y/o privilegios en razón del género, la clase social, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, la nacionalidad, etcétera.

Judith Butler, una de las referentes teóricas del feminismo contemporáneo, conversó con Sunaura Taylor, una artista plástica estadounidense sobre la experiencia situada de discapacidad.

Judith Butler y Sunaura Taylor en Vidas Examinadas (sub español)

Fuente: RubénMO (21/5/2020).

Luego de mirar y/o escuchar el capítulo de Vidas Examinadas, proponemos que, en grupos pequeños, escriban algunos párrafos donde reflexionen sobre aquellas prácticas que las personas llevan a cabo con la intención de trascender los procesos de normalización corporal, cognitiva, cultural, etcétera.

¿De qué manera Sunaura Taylor reivindica el acto cotidiano de “salir a caminar” por la ciudad? ¿Qué significados adquieren los apoyos en ese paseo? ¿Las personas no asignadas bajo el signo de la (dis)capacidad son usuarias de elementos o sistemas de apoyos? ¿Cuáles? ¿Cómo son percibidos, socialmente, esos apoyos?

¿Qué tensiones emergen entre las nociones de autosuficiencia, ayudas e interdependencia en la conversación que mantienen Butler y Taylor? ¿Qué tienen en común los movimientos de género y de personas con discapacidad?

A partir de este breve relato de experiencia, ¿creen que la accesibilidad se trata de una cuestión individual o política? ¿por qué?

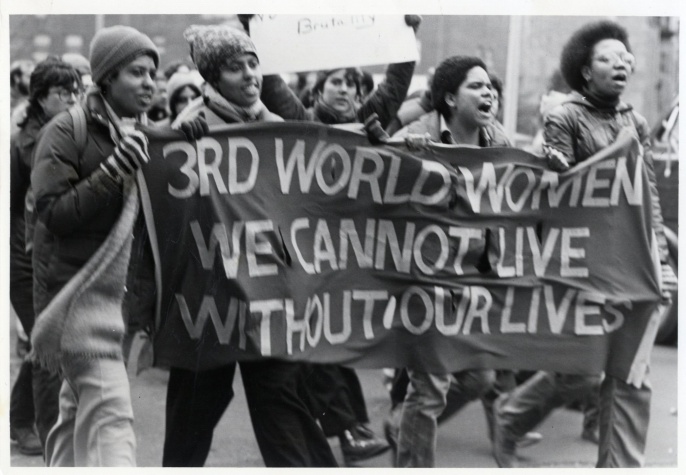

El concepto de interseccionalidad surge del cuestionamiento que llevó a cabo el movimiento feminista afrodescendiente al interrogar los privilegios del feminismo hegemónico, mientras hacía visibles los distintos modos de opresión presentes en las vidas subalternizadas en razón del género, el origen social, la etnia o la clase, entre otros. Fueron las mujeres afrodescendientes quienes comenzaron a encarar un fuerte cuestionamiento hacia los discursos totalizantes que tendían a universalizar, a partir de la experiencia de las mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, la experiencia de todas las demás y que atribuían las características del grupo dominante a la totalidad de las experiencias de ser mujer apoyadas en la idea de una presunta neutralidad legitimadora.

Combahee River Collective

El feminismo afroamericano bajo el liderazgo de un movimiento integrado por mujeres negras lesbianas denominado Combahee River Collective, emprendió la discusión acerca de aquello que hasta entonces se comprendía como la experiencia típica de ser mujer. Este movimiento le cuestionó al feminismo haber hecho de las experiencias de las mujeres heterosexuales, blancas y de clase media un parámetro universal, generando un corrimiento de las múltiples formas en que la raza, la orientación sexual o la clase pluralizan y particularizan otros significados y formas de ser mujer. Sostenían que las distintas posiciones de poder, privilegio y posición social que ocupan las mujeres diversifican extremadamente sus vivencias de discriminación (La Barbera, 2016).

Fuente: Susan Fleischmann, Colección de fotografías de Noticias de la Comunidad Gay. Combahee River Collective. #BlackHistoryMonth: Colectivo del río Combahee | El proyecto de historia (historyproject.org)

El feminismo afroamericano buscó traspasar la perspectiva esencialista del género promovida por el feminismo de la época, que comprendía de modo reduccionista la predominancia de la experiencia de las mujeres canónicamente hegemónicas frente a la cual se subordinaban otras experiencias y/o aspectos, como la discapacidad, la clase, la religión, la orientación sexual o la etnia, entre otras. Asimismo, puso en evidencia la atomización de las experiencias de lucha que las mujeres llevan adelante contra las diferentes formas de discriminación (étnica, racial, de género, etc.), mayoritariamente en forma aislada y sin reparar en la interrelación existente entre todas ellas y las complejidades que suscitan.

La investigadora argentina Marcela Ferrari (2020) recupera los aportes del feminismo decolonial y construye una perspectiva propia que interroga fundamentos del feminismo, colocando la mirada en las experiencias de las mujeres con discapacidad. Para ello, dialoga con autoras feministas del campo de la discapacidad como Pamela Moscoso o Soledad Arnau Ripollés. Con este andamiaje teórico, elabora una serie de reflexiones y problematizaciones acerca de las concepciones en torno de la discapacidad desde una perspectiva situada en el territorio latinoamericano; a la vez, cuestiona las tradicionales perspectivas europeas y norteamericanas vigentes, a partir de los conceptos teóricos de la colonialidad del poder, del género, la raza y el racismo para añadir la noción de colonialidad de la capacidad.

La identidad asignada a los pueblos colonizados se basó en la sospecha del estatus humano, a partir de la idea de que estas poblaciones carecían de alma, concebida esta en términos de la religión judeocristiana y del uso de la categoría de razas procedente de la ciencia moderna. Estos sirven de base y fundamento para la justificación de la desigualdad sostenida en las diferencias.

A partir de los aportes de la filósofa activista María Lugones, Ferrari (2020: 118) recupera la categoría de colonialidad del género y la concibe como el “análisis de la opresión de género racializada y capitalista”, desde donde el feminismo descolonial se constituye como la alternativa para vencer la colonialidad del género. La autora parte de comprender que el sistema de género moderno colonial es el que define las características sexuales como dismórficas. Y a partir de este se constituye el binomio varón/mujer, que nos clasifica y nos asigna una serie de características sociales en función de las diferencias sexuales entre uno y otro género; esto da lugar a que dichas características sean comprendidas como dadas y naturales. Asimismo, la jerarquización de un género respecto del otro, sobre la línea de lo no humano, es lo que origina la “explotación/dominación capitalista global eurocentrada” (Lugones, 2008, citado por Ferrari, 2020: 118).

Por su parte, el concepto de interseccionalidad, tomado de la perspectiva teórica de la producción feminista de mujeres no blancas de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, abre la posibilidad de elaborar una explicación acerca de las múltiples opresiones a las que son sometidas las mujeres y las identidades de género no binarias, víctimas de las estructuras de la colonialidad del género. Asimismo, permite comprender el efecto de la intersección entre las categorías de raza y género, a la vez que pone de manifiesto su parcialidad o límite cuando son utilizadas de manera aislada.

Ferrari advierte que tanto el feminismo de la igualdad como el feminismo de la diferencia, en sus desarrollos, se han concentrado solo en teorizar y representar los intereses de mujeres blancas y occidentales, y en omitir la experiencia de aquellas otras mujeres con discapacidad. Sin embargo, también expresa que progresivamente temas como la discriminación en razón del género y la discapacidad han comenzado a tener lugar en las corrientes teóricas del feminismo decolonial, y que es a partir de estos que aporta la noción de “colonialidad de la capacidad” (Ferrari, 2020).

¿A qué se hace referencia con colonialidad de la capacidad?

Marcela Ferrari reconoce en primera instancia la articulación de la triada género, raza y discapacidad de la siguiente manera.

- Recupera la definición de género que aporta Rita Segato (2014), quien entiende que esta es una categoría que se construye a partir del patriarcado y representa la primera forma de jerarquización y estratificación en función de una desigualdad política que parte de una diferencia biológica (citado en Ferrari, 2020).

- La categoría de raza, entendida en los términos aportados por Aníbal Quijano (1992), la cual tuvo su iniciación con los procesos de conquista y colonización de las tierras latinoamericanas, que le dieron lugar a la construcción jerárquica de la sociedad. Con la marcación racial, se instauró una posición de subordinación de unas personas respecto de otras como un fenómeno natural y no como el resultado de la historia del poder, cuya desigualdad fue legitimada por el propio conocimiento científico (citado en Ferrari, 2020).

- Sitúa la posición epistemológica eurocéntrica que le dio lugar a la supremacía del paradigma hegemónico colonial moderno; nutrida desde el evolucionismo darwinista, favoreció la construcción de un único modo de existencia humana que redundaría en el racismo científico.

Desde este lugar, Ferrari destaca la inferiorización sufrida por las personas con discapacidad, que derivó en una desigualdad política basada en una supuesta irregularidad de las conformaciones psicológicas y biológicas.

Así, el concepto colonialidad de la capacidad remite al borramiento, a la desarticulación y al reemplazo de la ética comunal propios de la cosmovisión de los pueblos indígenas de Latinoamérica –basadas en el principio de reciprocidad y cooperación–.

En síntesis, se hace necesario comprender articuladamente las formas en que opera la colonialidad en nuestros días, a fin de advertir aquellas normas sociales que oprimen los cuerpos de ciertas personas; en esa línea es fundamental producir un quiebre con la idea de que existe un único modo de humanidad. En este sentido, Ferrari (2020) destaca que la perspectiva interseccional introduce la posibilidad de trascender la reducción de la discapacidad como diferencia a la desigualdad y opresión, para comprenderla más bien en el marco de un sistema de relaciones en el que se operan transversalmente relaciones interseccionales de género y de racialización.

Hasta aquí hemos estudiado que los aportes del pensamiento decolonial latinoamericano, en general, y de los feminismos descoloniales, en particular, han enriquecido la perspectiva de la interseccionalidad. A continuación, nos adentraremos en la indagación de la relación entre la perspectiva interseccional y los estudios sobre capacitismo.

3.1.5. Interseccionalidad

La interseccionalidad como perspectiva teórica y política constituye una forma de hacer visible las desigualdades y las opresiones que afectan las vidas de ciertos grupos sociales en particular. Fabio Grandas Ramírez (2015) reconoce que la perspectiva interseccional permite hacer conscientes aquellas desigualdades y discriminaciones que viven estas personas, trasladando el foco de la condición de discapacidad como diagnóstico y como objeto de estudio, hacia el reconocimiento de estas personas como productoras de saberes y valores relevantes. Desde esta perspectiva, el entrecruzamiento de categorías relacionadas en diferentes niveles permite identificar una trama en la que se producen exclusiones, desigualdades y opresiones vividas por sujetos situados en contextos sociales e históricos específicos y diversos entre sí.

Desde este enfoque, “para las ciencias sociales, el concepto o la perspectiva interseccional impele a análisis complejos sobre las diferentes formas de opresión y las maneras en que la herida colonial se encarna en cuerpos situados geohistóricamente en procesos particulares y locales” (Díaz, 2012: 30). Díaz sostiene que la perspectiva epistemológica interseccional abre camino para que la construcción de conocimiento desde las ciencias sociales se posicione desde un lugar superador de las múltiples perspectivas y que, contrariamente, los abordajes se realicen a partir de considerar la superposición y los entrelazamientos existentes entre las diferentes dimensiones que configuran las singularidades de las experiencias.

La investigadora Moira Pérez (2021) señala que la perspectiva interseccional suele ser comprendida como

[…] un recurso heurístico que permite percibir, comprender y abordar el interjuego entre las distintas categorías de diferenciación social que atraviesan a sujetos, prácticas e instituciones, y el modo en que dicho interjuego afecta a las experiencias sociales de los sujetos, su agencia política y las relaciones de poder y oportunidades en las que se encuentra.

(Pérez, 2021: 338-339)

La interseccionalidad proporciona una metodología particular y cuya finalidad es proporcionar un marco dinámico, no binario y multidimensional acerca del funcionamiento de las relaciones de poder y dominación, en el cual la distribución desigual de oportunidades de vida se realiza con base en aspectos como la clase, la etnia, la edad o el género, entre otros. En tal sentido, reconoce que el enfoque de la interseccionalidad ofrece una perspectiva que posibilita una comprensión más profunda en torno de las experiencias sociales, en la medida que visibiliza las formas de organización social del poder, a partir de matrices de dominación en las cuales se cruzan una serie de categorías interconectadas y constituidas, que propician formas específicas de privilegio y opresión interseccionales, con sus propias prácticas sociales y modos de reproducción específicos.

Por su parte, Lucas Platero (2017), retomando a Judith Butler, entiende que las personas estamos atravesadas y constituidas por diferentes organizadores sociales como el género, la etnia, clase, orientación sexual e identidad de género, diversidad funcional, procedencia nacional (Butler, citada en Platero, 2017). La identificación de estos organizadores, consolidados en categorías construidas socialmente e interrelacionadas entre sí, posibilitan un análisis que pretende entender y articular “qué papel juegan en situaciones personales y estructurales dadas, facilitando procesos de resistencia, pero también de vulnerabilidad” (Platero, 2017: 261).

La “interseccionalidad” puede ser definida como la variedad de fuentes estructurales de desigualdad que mantienen relaciones recíprocas, subrayando que el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, por ejemplo, son categorías sociales construidas y que están interrelacionadas. En este sentido, nuestra tarea no es enumerar una lista de todas las desigualdades posibles, sino estudiar aquellas manifestaciones e identidades que son determinantes en cada contexto y cómo son encarnadas por los sujetos para darles un significado.

(Platero Méndez, 2012: 2)

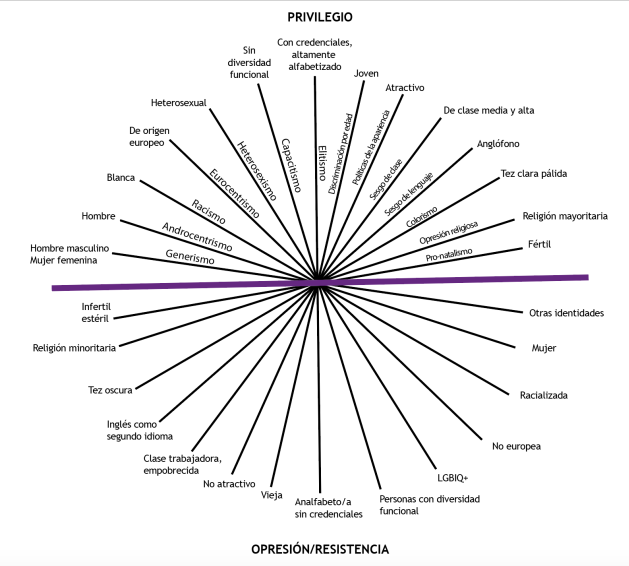

Precisamente, el concepto de interseccionalidad en tanto enfoque teórico-metodológico permite identificar las posiciones de opresión o privilegios que puede vivenciar el sujeto y que devienen de esas categorías ordenadoras. Patricia Hill Collins, en su libro Black Feminist Thought (1990), utilizó como principal referencia conceptual de su análisis la noción de opresión, definida como “cualquier situación injusta en la que, de forma sistemática y durante un largo periodo de tiempo, un grupo niega a otro el acceso a los recursos de la sociedad” (Collins, citada en Viveros Vigoya, 2023: 45). De esta manera, desarrolló la idea de “intersección de opresiones” o “matriz de dominación” (Viveros Vigoya, 2023), cuyo juego de interrelaciones se ilustra en la siguiente figura.

Interseccionalidad

Fuente: https://www.pnitas.es/interseccionalidad-feminismo-interseccional, imagen realizada a partir de la propuesta de Patricia Hill Collins (1990).

Moira Pérez (2021) reconoce tres características de los enfoques interseccionales. En primer lugar, aquel que refiere a la potencialidad para abordar simultáneamente los distintos ejes de posicionamiento social que afectan a las personas, en este sentido no binarista y no aditivo de las relaciones sociales. Esta idea no binaria permite visibilizar la complejidad intercategorial de las identidades sociales, evidenciando la diversidad que presentan las experiencias de las personas respecto de los modos distintos de experimentar las relaciones de poder y dominación, en tanto que este enfoque no subordina las categorías de pertenencia con sus problemáticas a otras, sino que las aborda de manera simultánea y le otorga a todo el mismo estatus de relevancia. Esto posibilita comprender que las personas pueden ocupar alternativamente posiciones de privilegio/marginación o de oprimido/opresor en línea con los desplazamientos ya mencionados al abordar la lógica binaria en la Unidad 1.

En segundo lugar, entiende que la perspectiva interseccional posibilita abordajes acerca de la opresión y del privilegio, conjuntamente con la posibilidad de analizar los modos en que los sujetos pueden verse perjudicados o beneficiados, de acuerdo con el lugar que ocupen en las diferentes jerarquías sociales, evidenciando las diferencias internas que pueden existir en una misma categoría.

En tercer y último lugar, la interseccionalidad como enfoque se presenta como una propuesta epistemológica superadora de las perspectivas unidimensionales, en tanto que complejiza la noción de saber situado. La interseccionalidad muestra la forma en que las experiencias se encuentran atravesadas por múltiples identidades. En este marco, se favorece una lectura compleja capaz que reconocer las variadas y dinámicas formas en que se expresa una misma problemática o situación en función de la matriz de opresión que le da lugar (Pérez, 2021).

De acuerdo a la propuesta que sostienen las investigadoras brasileñas Marivete Gesser, Pamela Block y Anahí Guedes de Mello (2022), la interseccionalidad se considera una herramienta teórico-metodológica de lucha política, cuyo origen se encuentra en las experiencias de opresión vividas cotidianamente; permite evidenciar la condición de ciertos grupos sociales para sufrir violaciones de derechos en mayor proporción que aquellos otros que ocupan posiciones más privilegiadas en la sociedad. Desde este enfoque, el capacitismo se presenta como otra de las formas que adopta la opresión hacia aquellos sujetos que difieren parcial o totalmente del ideal regulatorio de normalidad corporal. El capacitismo se sitúa en el mismo nivel que el sexismo, el racismo o la LGTB-fobia, en tanto que todas operan a través de la valoración o la disminución de unos sujetos respecto de otros, en función de un parámetro modélico de cuerpo de mujer, blanca y heterosexual.

Para ilustrar la relevancia de la propuesta teórico-metodológica interseccional, sugerimos conocer la experiencia de discriminación vivenciada por Ammarantha Wass, una mujer trans ciega.

La discriminación, según Ammarantha Wass, mujer trans ciega | El Espectador

Fuente: El Espectador (20/12/17).

En grupos pequeños, proponemos realizar una búsqueda exploratoria de noticias en la web y en portales digitales que visibilicen las experiencias de discapacidad en conjunto con alguna otra dimensión considerada por la perspectiva interseccional (género, clase, etnia, edad, religión, etc.). Sugerimos fundamentar las selecciones y ponerlas en común.

Algunas preguntas orientadoras:

- Desde la perspectiva interseccional, ¿cuáles son las dimensiones que más se relacionan en las noticias rastreadas?

- ¿Esas dimensiones se posicionan como privilegios o como opresiones para las personas?

- ¿Contamos con indicios que nos permitan conocer de qué manera las personas se posicionan o actúan frente a esas experiencias?

3.2. Narrativas, intervenciones y resistencias. Dimensiones sociales, culturales e identitarias en torno a las personas con discapacidad y sus familias

Para continuar con los aportes que realizan los feminismos interseccionales al campo de la discapacidad, es preciso preguntarnos por el carácter de las intervenciones y las prácticas que se llevan a cabo en torno de las vidas de las personas con discapacidad, así como el papel que estas asumen, las narrativas que construyen, los modos de resistencia que desarrollan y la posición que adoptan las familias en este marco.

Como detalla Isabel Balza (2011), los estudios feministas que incorporan la perspectiva de mujeres con discapacidad tienen lugar en el contexto anglosajón durante la década de 1990 y que su preocupación se concentra en analizar la discapacidad desde el paradigma teórico de los estudios de género, que se basa en una perspectiva crítica hacia el sistema de género y opresión que afecta de modos específicos a estas mujeres. Asimismo, reconocen que la crítica feminista de la discapacidad fundamenta sus análisis a partir de un cuestionamiento a las estructuras de dominación y discriminación existentes en el orden social, e inscriben la experiencia de la discapacidad en el contexto de los derechos y las exclusiones.

Desde la perspectiva social, la discapacidad es comprendida como una interpretación cultural de la variación humana más que como una inferioridad inherente o un rasgo a curar. Como ya hemos visto, desde este modelo se cuestiona que la discapacidad sea entendida en términos de una falla individual y se le otorga centralidad al contexto, a partir de identificar que el cuerpo encuentra la discapacidad al interactuar con ese entorno, con las circunstancias culturales y sociales. Del mismo modo, se parte de una concepción en la cual el sujeto con discapacidad asume un lugar activo, autónomo y con autoridad, distanciándose de la idea de un sujeto dependiente y débil.

Con ello, Balza advierte las tensiones que emergen a partir de interrogar las formas tradicionales para comprender a la discapacidad, las prácticas normalizadoras y los prejuicios y discriminaciones asociadas, originadas por las relaciones de poder y dominación (Thomson, 2005 citado por Balza, 2011).

Adicionalmente, señala que los análisis de Michel Foucault han resultado especialmente relevantes para analizar los modos en que se instauró una normatividad basada en el binomio normal / anormal en el periodo moderno. Con ello, se puso en evidencia una ruptura con aquellos modelos previos que entendían la perfección humana como una naturaleza dada por la figura de Dios y un modelo médico-científico que, aun en la actualidad, permanece privilegiado en la cultura occidental. A la par, reconoce que con los aportes de Georges Canguilhem acerca de la modernidad poscartesiana es posible comprender los modos en que esta categoriza y fija claros límites entre lo que se establece como normal y aquello que aparece como anormal o asociado a la monstruosidad.

Como efecto de esta demarcación, durante mucho tiempo las personas con discapacidad han sido segregadas en instituciones y en otras prácticas y otros espacios destinados a la corrección normalizadora de sus mentes y sus cuerpos, tales como talleres protegidos, escuelas especiales o centros de rehabilitación entre otros (Kipen y Vallejos, 2009).

En este sentido, el rol tradicional asignado a la mujer también fue trastocado en aquellas mujeres con discapacidad, poniendo bajo sospecha su aptitud para ejercer la maternidad, establecer vínculos de pareja, tomar decisiones respecto de su intimidad; también se presume una disminución en su carácter activo de cuidadoras y se construye una imagen asociada únicamente a sujetos que solo pueden ser destinatarios de cuidado por parte de personas sin discapacidad. Así, mientras que la idea de mujer comúnmente se relaciona con la idea de belleza estética, en el caso de aquellas con discapacidad la evocación remite a desagrado o fealdad (Hanna y Rogofsky, 2010).

Esto responde a la operación de un conjunto de estereotipos, entendidos como aquellas ideas simplificadas que se construyen alrededor de las personas, que suelen concentrarse fundamentalmente en destacar un único atributo de esta y a omitir las características restantes. Así, tal como señala Pedro Mouratian (2015), aquellos estereotipos que se reproducen en torno de la sexualidad de personas con discapacidad en ocasiones son contradictorios y se vinculan con actitudes e ideas discriminatorias, tales como que se trata de personas asexuadas, que no tienen deseo sexual o no piensan en ello, que tienen una sexualidad incontrolable, que no pueden sentir atracción sexual por otras personas, que por sus características corporales no pueden mantener relaciones sexuales, etcétera.

En esta línea, Torres, Gandolfo y Rodríguez Moreno (2022) afirman que la mirada sobre las personas con discapacidad las ubica en un lugar de pasividad que tiende a ocultar el rol de cuidadoras que suelen asumir dentro del seno familiar. Pero, al mismo tiempo, se enfrentan a una sobreprotección, en ocasiones excesiva, por parte de familiares, colegas, terapeutas, entre otras personas, situación que deriva con frecuencia en cuestionamientos acerca de sus aptitudes para ejercer libremente su sexualidad, desempeñar roles de crianza y maternidad, o tomar decisiones cotidianas tales como qué comer o qué vestir. Estas miradas suelen ser las responsables de coartar la libre elección de las mujeres con discapacidad tanto en el plano de su intimidad, que tiende a ser terreno de disputa, como en el plano de sus decisiones más básicas, dado que la posibilidad de tomar responsabilidades y asumir riesgos también suele ser objeto de cuestionamientos.

Las autoras identifican a esto como diferentes aspectos de las violencias específicas que se ejercen sobre las mujeres con discapacidad. Los aportes del feminismo interseccional brindan la posibilidad de reflexionar acerca de la feminización y el rol activo en la generación de plusvalía que tienden a asumir las mujeres e identidades feminizadas en tareas domésticas, incluidas aquellas destinadas al cuidado de otros miembros de la familia. Asimismo, destacan los modos en que la violencia y la explotación se reproducen sobre la vida de estas personas, puesto que en muchas ocasiones desempeñan numerosas tareas domésticas o de crianza sin ningún tipo de retribución económica, o incluso pueden verse sometidas en mayor medida a la explotación sexual.

Así, advierten la trascendencia que cobra la presencia o ausencia de un sistema de prestaciones de apoyos extrafamiliares que permitan la desfeminización y desfamiliarización de las tareas de cuidado y el desarrollo de tales tareas en un marco de derecho.

Recomendamos visitar la nota realizada a Verónica González Bonet en el diario La Nación el 23 de febrero de 2023. Disponible en https://www.lanacion.com.ar/sabado/vos-no-podes-cuidar-a-dos-bebes-ciega-madre-de-gemelos-y-de-un-nene-de-6-anos-aprendio-a-enfrentar-nid05022023/

A continuación, identificar qué aspecto o aspectos capacitistas se hacen presentes en el relato y con qué idea sobre la sexualidad se los relaciona.

Gandolfo, Mariana, Torres, Exequiel y Rodríguez Moreno, Natalia (2022). Feminismos, discapacidad y activismos situados: Pensamientos desordenados para algunas discusiones en escena. Educación y Vínculos. Revista de estudios interdisciplinarios en Educación, 5(9), 7-18. https://pcient.uner.edu.ar/index.php/EyV/article/view/1343

3.3. Educación sexual integral y discapacidad. Derechos sexuales y reproductivos

Sandra Anchondo Pavón y Cecilia Gallardo (2022) señalan que las prácticas eugenésicas fueron fuertemente sometidas a cuestionamientos por parte de múltiples sectores durante los dos últimos siglos. Se denunciaron enfáticamente la crueldad y los usos opresivos que se le dio a la eugenesia en distintos lugares del mundo, con el afán de hallar rasgos de perfección para la humanidad sobre la base de un ideal de progreso fijado de manera arbitraria por la racionalidad moderna.

Las autoras evidencian que las premisas relacionadas con la búsqueda del perfeccionamiento humano aún atraviesan de distintos modos el discurso social y científico actual, dado que se persigue el deseo y la búsqueda fáctica del aumento de las capacidades físicas y cognitivas de los sujetos. Si bien se prohibió, se penalizó y se cuestionó fuertemente el desarrollo de procesos eugenésicos a nivel mundial como parte de los proyectos de progreso que llevaron a cabo los Estados nacionales, en la actualidad, con las ventajas del libre mercado y las libertades individuales, el objetivo de mejoramiento sigue vigente. Se refuerza el descrédito de aquellas personas catalogadas como no funcionales o anormales, portadoras de características que son etiquetadas como inferiores e improductivas para el sistema neoliberal moderno, cuyo centro es la competencia individual, la meritocracia y la rentabilidad.

En este contexto las prácticas capacitistas resultan un mecanismo eugenésico destinado a la corrección normalizadora que se efectúa a priori, de modos que pueden resultar menos evidentes. Es decir, ya no se trata de la eliminación explícita de ciertos cuerpos, sino que, con la segregación en espacios e instituciones especializadas de aquellos sujetos identificados bajo la etiqueta del desvío de la norma, también se contribuye al borramiento de sus existencias en los espacios, instituciones y actividades de la vida social en general. De igual manera, las esterilizaciones forzadas constituyen otra de las formas que adopta la eugenesia en nuestros días, dado que se las suele realizar con la justificación de favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. También se suele privar a mujeres de vivir procesos naturales como la menstruación de manera informada y libre.

En nuestro país las esterilizaciones aún constituyen una realidad cercana: la Ley 26130 (Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica aprobada) sancionada en 2006, establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a la realización de prácticas de “ligadura de trompas de Falopio” y “vasectomía”, en los centros de salud, con solo manifestar su voluntad de hacerlo. Pero en su artículo 3, respecto de las personas con discapacidad, dispone la siguiente excepción: “Cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz, es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por el representante legal de aquélla”.

Distintas organizaciones nacionales vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como el propio Comité de los Derechos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas, encabezaron el pedido de modificación de estas disposiciones al Estado nacional, a partir de comprender que esta negación significa un claro ejemplo de vulneración de derechos. Esta práctica fuertemente extendida se fundamenta principalmente en prejuicios que comprenden a la discapacidad en un sentido negativo.

Tal como sostiene la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), una organización de Argentina de larga trayectoria en la materia, buena parte de los prejuicios en torno de la sexualidad de personas con discapacidad se basan en la idea de vulnerabilidad asociada a la dependencia y a la incapacidad para ejercer su sexualidad o la crianza, y se apoya en que la esterilización supone un mecanismo de preservación ante la posibilidad de que las personas con discapacidad sufran situaciones de violencia sexual.

En 2021 y tras un largo recorrido de lucha por parte de las personas con discapacidad y las organizaciones aliadas, se logró la aprobación de la Ley 27655 que modifica la aplicación del artículo 2 y 3 de la ley Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, dejando sin efecto que puedan practicarse esterilizaciones forzadas sin el consentimiento de la persona involucrada.

Así, estas modificaciones introdujeron explícitamente la necesidad de que toda persona que así lo desee tenga la posibilidad de acceder, de manera gratuita en los servicios de salud, a estas prácticas quirúrgicas siempre y cuando previamente exprese personalmente su consentimiento. Esto es de suma importancia, debido a que existen personas con discapacidad especialmente afectadas por la práctica de las esterilizaciones, como aquellas con discapacidad intelectual, a quienes muchas veces no se les explican las intervenciones médicas que se les realizan o se les brinda información en un lenguaje inaccesible.

Retomando la cuestión acerca de las relaciones que se evidencian entre los discursos medicalizantes y las prácticas eugenésicas en la vida de los sujetos con discapacidad inmersos en el proyecto moderno de sociedad, Gesser et al. (2022) aportan la idea de que la intención normalizadora de los cuerpos de las personas guarda relación con la necesidad de responder a la mejora capitalista. Ello responde a que el ideal de corponormatividad hegemónico de nuestros días resulta funcional a este sistema económico. Según estas autoras, el capacitismo, entrelazado con otros mecanismos de opresión como el racismo o el sexismo, opera produciendo afectaciones sobre poblaciones enteras.

Como ha quedado evidenciado, es preciso superar la hegemonía del modelo biomédico de comprensión de la discapacidad dentro del propio campo de los estudios de la discapacidad. En una entrevista que se le realizó (Arvili et al., 2016), Anahí Guedes de Mello expresa:

Hemos tenido una dificultad enorme en comprender la diferencia entre Disability Research y Disability Studies Research. El primero enfatiza la perspectiva del tratamiento médico y de la noción de la discapacidad como tragedia personal o de una condición anómala que debe ser corregida; el segundo ofrece una perspectiva de la discapacidad como parte de la condición humana. Resumiendo, el primero ve la discapacidad de acuerdo con principios biomédicos, psicológicos y educacionales. El segundo, se basa en una concepción sociocultural. […] Entonces hay de todo un poco y en exceso: la voz del sufrimiento, historias de vida marcadas por el rótulo de las narrativas de tragedia personal, muchos silencios, pocos análisis sociales, mucha fuerza biomédica. En ese cuadro pueden verse las disputas y tensiones entre distintos saberes que reivindican para sí la autoridad sobre los cuerpos con impedimentos, destacando la hegemonía de los saberes médicos.

(Arvili et al., 2016: 43)

En este sentido, la entrevistada entiende la estigmatización de las “desviaciones de la norma” a partir de lo planteado por teóricos como Erving Goffman o Garland Thompson: “Esto es porque la jerarquía de las corporalidades, incluidas las abominaciones del cuerpo y todos los contrastes entre los cuerpos ordinarios y cuerpos extraordinarios organizan la corpo-normatividad de nuestra estructura social poco sensible a la diversidad corporal/ funcional” (Arvili et al., 2016: 43; destacado en el original). La entrevistada también afirma que, por esto, la discapacidad es una categoría relacional, directamente vinculada a las formas no hegemónicas de vivir y de ser, lo que incluye a las sexualidades.

En autoría de un artículo titulado “Quem escreve pela deficiência no pensamento social brasileiro”, Fagner Carniel y Anahí Guedes de Mello exponen que existe una suerte de fabricación social de las ignorancias sobre las experiencias, ideas, realizaciones y perspectivas sobre la discapacidadN que es necesario revisar a la luz de las narrativas de quienes encarnan la experiencia (Carniel y Mello, 2021).

De la misma forma que en relación al movimiento LGBTI, hay una gran intolerancia social respecto de la sexualidad de las personas con discapacidad. De hecho, las personas con discapacidad enfrentan muchos problemas relacionados con la falta de autonomía para ejercer de forma plena su sexualidad. Las formas de opresión sexual que operan contra las personas con discapacidad parten de la percepción social de que los cuerpos discapacitados son repulsivos, feos, asexuados o hipersexuados y desprovistos de sex appeal, no pueden ser deseantes, provocar deseo o tener relaciones sexuales. Por eso, podemos perfectamente extender al campo de estudios de las sexualidades disidentes las experiencias y prácticas eróticas y sexuales de las personas con discapacidad, a la luz de las teorías antropológicas, feministas, queer y crip.

(Arvili et al., 2016: 45).

Hablamos de disidencias sexo-genéricas porque se ha instalado en los discursos que las personas con discapacidad tienen, como cualquier otra, el derecho a vivir libremente su sexualidad; no obstante, cuando llega el momento de respetar decisiones con respecto a la forma de concretarlo, aún aparecen resistencias.

En las instituciones estas resistencias se muestran, en ocasiones, cuando se censuran expresiones no hegemónicas (“no te vistas de esa manera”, “no uses tales o cuales formas”, “no parecés una nena”, “los nenes no hacen eso”). De ese modo se fomentan y sostienen ideales corpo-hetero-normativos (“tenés que ser así para que te quieran/miren las chicas”, “por tu discapacidad no podés tener pareja” o “¿tu pareja tiene discapacidad como vos?”), o no se reconoce la posibilidad de que existan formas diferentes de habitar infancias. Si bien actualmente se imagina y planifica la posibilidad, por ejemplo, de un test de embarazo que cumpla con ciertas condiciones de accesibilidad, aún existe el prejuicio sobre la posibilidad de que mujeres con discapacidad visual se encuentren en situación de embarazo, justamente porque la interseccionalidad que atraviesa a las mujeres con discapacidad suele invisibilizarse y se siguen sosteniendo prejuicios.

En el campo de lo educativo específicamente, es clave la vigencia de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) 26150, sancionada en Argentina en el año 2006, en la medida en que se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (PNESI) del Ministerio de Educación de la Nación. Este programa tiene por finalidad la coordinación del diseño, la implementación y el monitoreo de las diferentes acciones relacionadas con la implementación de la ESI en las instituciones educativas de todo el país y de todas las jurisdicciones, atendiendo a un tratamiento integral, permanente y transversal de las temáticas relacionadas conforme a lo establecido en los distintos lineamientos curriculares. Esta ley en su artículo 1N establece lo siguiente:

Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Dicho marco normativo, de carácter transversal y alcance nacional, proporciona una serie de lineamientos curriculares de Educación Sexual Integral destinados a la implementación en instituciones de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional, tanto públicas como privadas, abarcando desde nivel inicial hasta nivel terciario y formación continua de los docentes. Para ello, aporta cinco ejes transversales que proveen la base común de los contenidos curriculares que resultan válidos, prioritarios y obligatorios para el sistema educativo nacional y la totalidad de las jurisdicciones que lo componen, comprometiendo en dicha tarea tanto a docentes y directivos, como a personal de las instituciones, estudiantes, familias y comunidad en su conjunto.

Ejes conceptuales de la ESI

- Respetar la diversidad

- Ejercer nuestros derechos

- Cuidar el cuerpo y la salud

- Valorar la afectividad

- Reconocer la perspectiva de género

La enseñanza de los contenidos curriculares vinculados a la ESI, debe estar siempre ligada a las vivencias propias de las infancias y adolescencias en sus contextos territoriales y realidades socioculturales, económicas, étnicas, etc. Implica un compromiso que no solo se restringe a fomentar aprendizajes meramente cognitivos en torno de las sexualidades y el cuidado del propio cuerpo; también tiene la finalidad de promover aprendizajes relacionados con el plano de lo afectivo, es decir, la valoración de las emociones propias y ajenas, el fomento de valores como la solidaridad, el cuidado de la integridad de las personas, el respeto de la vida, los vínculos en comunidad.

Para ello, se establecen tres puertas de entrada a partir de las cuales se propicia el trabajo áulico en torno de estas temáticas, a saber:

- La reflexión sobre nosotros mismos.

- La enseñanza de la ESI:

- El desarrollo curricular

- La organización de la vida institucional cotidiana

- Episodios que irrumpen en la vida escolar

- La relación de la escuela con las familias y la comunidad.

Para más información se sugiere consultar el portal Educar, desde donde se puede acceder a diferentes recursos áulicos y materiales relacionados: https://www.educ.ar/buscador?subjects=18&tag_resources=114

Para acceder a los lineamientos curriculares de la ESI ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el008015.pdf

Mouratian, Pedro (2015). Sexualidad sin barreras: derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sexualidad-sin-barreras.pdf

En suma, la propuesta que ofrece la ESI abre un gran camino para que los aspectos vinculados a las sexualidades de todas las personas, reconociendo un abanico de identidades, puedan ser acompañadas con integralidad y sensibilidad desde las propuestas pedagógicas. Este marco de derechos brinda la posibilidad de poner en cuestión las ideas fuertemente arraigadas y estereotipadas acerca de los cuerpos y sus capacidades; la posibilidad de interrogar el rol que juegan los medios de comunicación incluidas las redes sociales en la construcción de las ideas erróneas acerca de las personas con discapacidad; habilita la expresión de las vivencias y experiencias en torno de las distintas dimensiones que involucra la sexualidad desde sus propias narrativas; permite evidenciar los modos de opresión y las desigualdades específicas a las que se enfrentan, como así también los modos de resistencia contracapacitista y los actos rupturistas que llevan a cabo para modificar los sentidos establecidos.

Esto resulta sumamente importante si tenemos en cuenta que después de las familias, son los profesionales de la educación y de la salud, quienes más se encuentran en contacto con las personas con discapacidad, acompañándolas en tanto docentes de apoyo, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, médicos, psicólogos etc., durante muchos años de sus vidas en los que el desarrollo de la sexualidad tiene lugar y requiere ser acompañado. Acompañamiento que, claro está, no debe limitarse a información vinculada a métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino que también debe abordar, de modo interseccional, aspectos tales como el cuidado del propio cuerpo y el de los demás, el placer, la genitalidad, los deseos, gustos, intereses, la afectividad y la identidad en términos amplios, entre otros.

Es importante destacar también que es necesario construir y emplear materiales didácticos y recursos en diferentes formatos que respeten los principios de accesibilidad en términos de formato escrito, visual y auditivo, acordes para cada edad. Es preciso reconocer que éste constituye uno de los grandes desafíos que afronta la implementación de la ESI en el campo de la discapacidad debido, entre múltiples motivos, a la prevalencia de las ideas ya mencionadas que comprende a las personas con discapacidad como despojadas de sexualidad. Los recursos con los que se cuenta para acompañar este desarrollo tienden a ser escasos o inaccesibles.

Se recomienda consultar el Documento de trabajo “La ESI como política de cuidado”, elaborado por la Dirección de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Este material didáctico se puede descargar desde https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2022-05/2021-%20Documento%20Apoyo%20ESI.pdf

Desear es mi derecho

En pos de romper con estas lógicas de tutelaje sobre las personas con discapacidad y abrir espacios en los cuales asuman el protagonismo sobre aquellos aspectos históricamente negados para ellas, como es el caso del ejercicio de su sexualidad, durante 2021 la REDI, junto con la Asociación Civil FUSA y el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer, llevaron a cabo el Proyecto Desear con Inclusión. Este consistió en el desarrollo de una serie de talleres a nivel nacional, que propiciaron espacios de encuentro e intercambio entre mujeres con discapacidad de distintas regiones de Argentina, cuyo corolario fue la elaboración del manual que dejamos a disposición para futuras consultas.

Este material, elaborado por mujeres con discapacidad, titulado Desear es mi derecho. Sexualidad y autonomía de las mujeres con discapacidad, es una guía realizada desde una perspectiva de derechos y de discapacidad, que recoge información, testimonios, recomendaciones y recursos accesibles referentes al ejercicio de la sexualidad y los presenta utilizando lenguaje claro a fin de democratizar el acceso a la información para todas las personas.

Se puede consultar en el siguiente enlace: https://redi.org.ar/wp-content/uploads/desear-es-mi-derecho.pdf

El siguiente video ofrece testimonios de jóvenes mujeres con discapacidad respecto del ejercicio de su sexualidad.

Sexualidad y discapacidad: derribar mitos y tabúes

Fuente: La Voz (2/1/2020).

Continuando con las narrativas de las personas con discapacidad y los discursos estereotipados que se desarrollan en torno de ellas, Sue Jones et al. (2015) se dedican a poner de relieve las tensiones y las disputas de poder que se producen alrededor de sus cuerpos. Particularmente, les interesa ahondar en lo referido a sus sexualidades a partir de reconocer que los modos en que ellas y ellos son entendidos determinan las acciones que se desarrollan en ese ámbito. Recuperando los aportes de Pierre Bourdieu, las autoras realizan una aproximación a las experiencias de un grupo de mujeres chilenas con discapacidades congénitas y parten de reconocer que ellas se inscriben dentro de un campo social e históricamente construido en el cual se desarrollan numerosas relaciones que constituyen lo que Bourdieu llama habitus. Este concepto hace referencia a las estructuras subjetivas de la sociedad que configuran nuestros modos de sentir, pensar y comportarnos en el marco de la sociedad, a la vez que establecen normas a las que se someten nuestros cuerpos.

Bourdieu (1991) sostiene la existencia de cuerpos legítimos e ilegítimos que se vinculan y complementan mutuamente, de los cuales unos son los que dominan y otros, los que son dominados. Entre los primeros se ubican aquellos que son sanos, bellos, productivos dentro de un espacio social determinado, y que logran posicionarse para cumplir las normas sociales; entre los segundos se ubican aquellos otros cuerpos que en un determinado contexto histórico y social se desvían de la norma, carecen de atractivo o resultan poco funcionales para posicionarse y corresponder con el habitus. No obstante, para ellos se erigen múltiples mecanismos de normalización. La legitimidad o ilegitimidad de los cuerpos se define en función del alcance de aquellos ideales productivos, determinados por la posición biomédica que se vincula tanto con la funcionalidad de los cuerpos como con el ideal estético que determina la norma de perfección corporal.

Resulta necesario comprender que el ejercicio de la sexualidad también constituye un habitus e implica una práctica mediante la cual se reproducen las estructuras de control social y poder. De allí que el tratamiento que se le otorgue a la sexualidad varíe en función del contexto histórico y cultural.

En el caso de las personas con discapacidad, el habitus se expresa a través de los estereotipos acerca de lo que pueden y lo que no pueden hacer, los prejuicios o los estigmas que se les asignan en distintos aspectos, y de manera especial en lo referente a su sexualidad.