1 . Pedagogía, pedagogías y normalizaciones

Objetivos

- Realizar una aproximación a conceptos clave del campo de la pedagogía en su intersección con la discapacidad, la normalidad, la alteridad y la lógica binaria.

- Comprender los procesos discursivos que acompañaron las distintas discusiones sobre la discapacidad en el campo de la educación, a lo largo de la historia de los sistemas educativos de Occidente.

- Reflexionar de manera situada y crítica respecto del desarrollo de conceptos y abordajes utilizados en Latinoamérica en general y en Argentina en particular, en relación con la educación de personas con discapacidad.

- Interpretar los principales debates teórico-metodológicos en torno a la normalidad y la discapacidad como construcciones sociales, históricas, culturales y sus efectos sobre las trayectorias educativas.

Introducción

El campo de la pedagogía es un complejo terreno marcado por la hibridez y las permanentes interconexiones y desplazamientos que suponen los espacios de frontera y las singularidades que allí emergen. No solo involucra la complejidad que confiere lo que producen las históricas tensiones entre “la teoría y la práctica”, “lo universal y lo particular”, “la educación formal y no formal”, los límites del “sujeto pedagógico”, la confianza o desconfianza en torno a la educabilidad y la potencia, etc. Lo anterior también supone, en el mencionado marco, aspectos éticos, políticos, epistemológicos e ideológicos (que históricamente se han presentado como neutralizados y naturalizados), así como múltiples herencias teóricas y morales características de la tradición occidental. Estas, al ser desplegadas en territorios de Latinoamérica, se materializan de modos muy diversos, debido a la impronta que le otorgan las tradiciones, las proyecciones y los aspectos culturales locales.

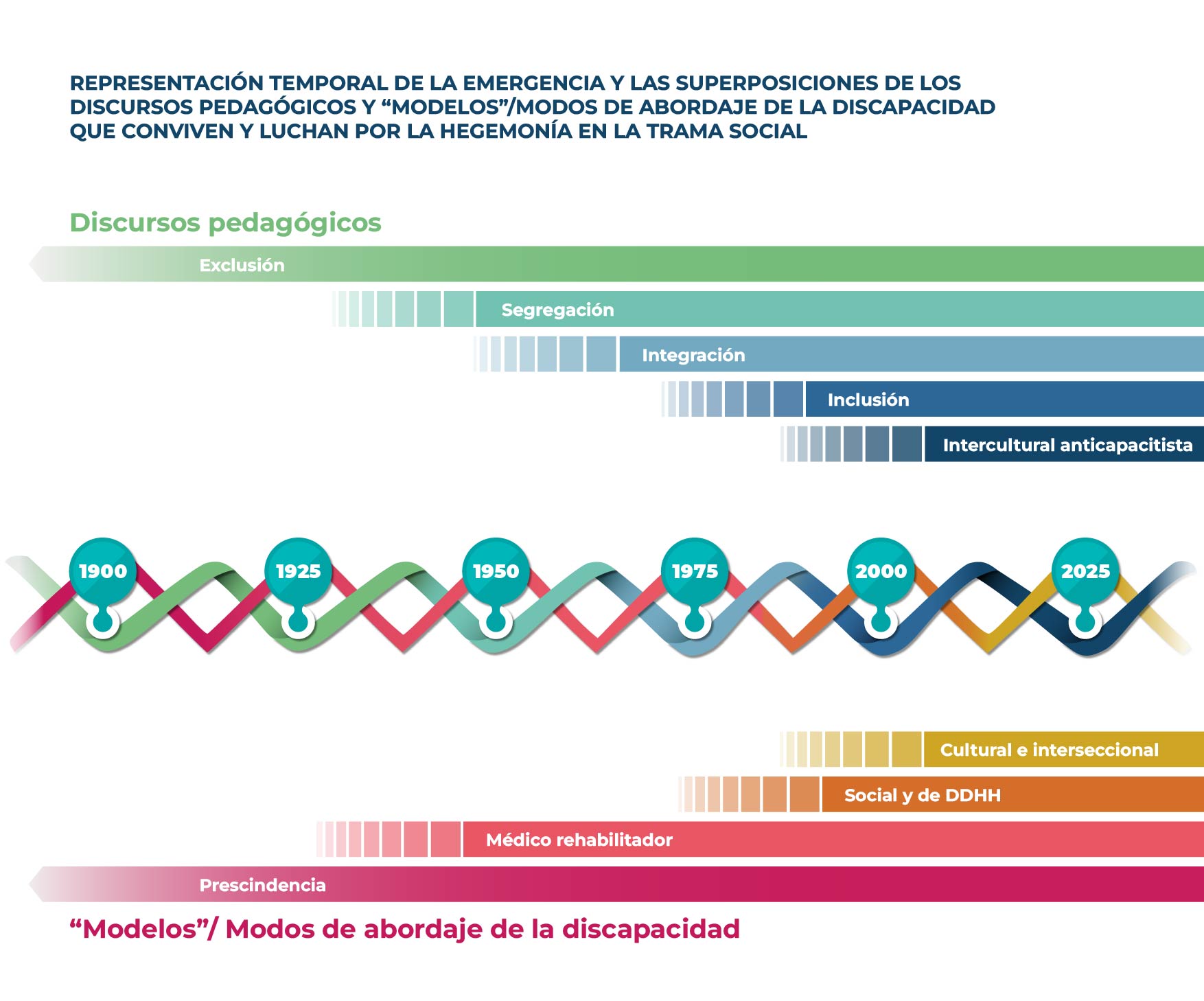

Existen muchos y variados aportes que, desde una perspectiva histórica crítica –en el sentido de que busca cuestionar “lo dado”, hallar alternativas, generar nuevas inquietudes, etc.–, colaboran en la comprensión de algunos procesos clave de la pedagogía en su entrecruzamiento con una de las múltiples figuras en las que la alteridad ha sido narrada desde el discurso hegemónico (incluyendo el pedagógico) y que desde hace algunas décadas expresamos con el término discapacidad. A diferencia de lo que ha ocurrido en épocas pasadas –aspectos que detallaremos más adelante–, actualmente este término se entiende –al menos oficialmente– en tanto constructo cultural, histórico, social, fruto de múltiples discursos, así como de prácticas constitutivas y constructoras de las sociedades occidentales de las que formamos parte. Pero, a la vez, cabe enfatizar aquí –por la relevancia que se otorga, en el presente trabajo, a la dimensión activista– que, más allá de lo explicitado en torno a los derechos de las personas por la normativa, la discapacidad y todo lo referido a ella también constituye un motivo de recreación y tensión permanentes dada la multivocidad que, en los últimos años, se ha ido desarrollando de la mano de distintas configuraciones identitarias y en el marco de distintas intersecciones.

Cabe preguntarse, entre otras cuestiones: ¿cómo y para qué se construyó la categoría “discapacidad”? ¿Sobre qué bases? ¿A quiénes alude? ¿Qué impacto tuvo esa construcción en la historia de nuestros sistemas educativos? ¿Cuáles son las consecuencias de dicha construcción a nivel social? ¿Por qué es necesario revisar estas tradiciones?

En función de estos interrogantes se irán hilando aspectos clave que, a la vez que contribuyen a contextualizar y comprender lo que será desarrollado en los distintos apartados, son también expresión del posicionamiento ético-político-ideológico del presente trabajo.

1.1. El campo de la pedagogía y la “invención de la alteridad deficiente”

Apple, Michael (1986). Ideología y currículo. Akal. Cap. 4.

Duschatzky, Silvia y Skliar, Carlos (2001). Los nombres de los otros. Narrando a los otros en la cultura y en la educación. En Jorge Larrosa y Carlos Skliar (eds.), Habitantes de Babel. Políticas y poéticas de la diferencia. Laertes.

Echeita, Gerardo, Parrilla, Ángeles y Carbonell, Francesc (2011). La educación especial a debate. Revista RUEDES de la Red Universitaria de Educación Especial, 1(1), 35-53.

Gesser, Marivete, Block, Pamela y Mello, Anahí Guedes de (2022). Estudios sobre discapacidad: interseccionalidad, anticapacitismo y emancipación social. Andamios, Revista de Investigación Social, 19(49), 217-240. https://uacm.edu.mx/portals/5/num49/10_T_Estudios_sobre_discapacidad.pdf

Krichesky, Graciela y Pérez, Andrea (2015). El concepto de inclusión. Perspectivas teóricas e implicancias. En A. Pérez y M. Krichesky (comps.), La escuela secundaria en el foco de la inclusión educativa. Investigación, desafíos y propuestas (21-46). Universidad Nacional de Avellaneda. https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-nacional-de-quilmes/pedagogia/krichesky-g-y-perez-a-el-concepto-de-inclusion/8138162

Pérez, Andrea (2024). Educación y discapacidad. La inclusión como problema. Voces de la Educación, 9(17), 43-70. https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/728/335

Pineau, Pablo (2001). ¿Por qué triunfó la escuela? En P. Pineau, I. Dussel y M. Carusso, La escuela como máquina de educar. Paidós.

Puiggrós, Adriana y Marengo, Roberto (2012). Unidad 1. La pedagogía y la teoría de la educación. Pedagogía [Carpeta de trabajo]. Universidad Nacional de Quilmes.

Veiga-Neto, Alfredo (2001). Incluir para excluir. En Jorge Larrosa y Carlos Skliar (eds.), Habitantes de Babel. Políticas y poéticas de la diferencia, Laertes.

Grinberg, Silvia y Levy, Esther (2010). Pedagogía, currículo y subjetividad: entre pasado y futuro. Editorial Universidad Nacional de Quilmes.

Pérez, Andrea; Londoño, Nicolás, Garaño, Ignacio (2022). La inclusión en escena: concepciones, experiencias, políticas y “otros/as”. En A. Arroyo Ortega y A. Freytes Frey (coords.), Narrativas de maestros y jóvenes acerca de la inclusión, la construcción de paz y la ciudadanía. Acercamientos desde Medellín y Buenos Aires. UNDAV Ediciones - Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE). https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/3006

Skliar, Carlos (2008). Entre lo común y lo especial, la (pretenciosa) pretensión de la diversidad. En G. Frigerio y G. Diker (comps.), Educar: posiciones acerca de lo común (223-234). Del Estante.

El siguiente video, firmado por “La barra disca”, enfatiza la dimensión política de la discapacidad, así como el carácter inquieto, múltiple, hermenéutico y complejo de los procesos de identificación de todas las personas.

Identidades

Fuente: El Semillero Producciones (21/11/2020).

A fin de comenzar el recorrido, cabe dedicar algunos párrafos a un repaso por discusiones del campo de la pedagogía, así como por las relaciones entre la historia del sistema educativo moderno y la “invención de la alteridad deficiente” –según la expresión utilizada por Carlos Skliar (2000)–. Para ello resulta ordenador exponer algunas ideas que recuperan estudios como los abordados sintéticamente a continuación, de acuerdo a los siguientes ejes.

1.1.1. Problematización del campo de estudios de la pedagogía

En cuanto a la problematización acerca de los temas, objetos y problemas de la pedagogía y las pedagogías, cabe recuperar de qué trata su campo. De acuerdo a lo expuesto por Adriana Puiggrós y Roberto Marengo (2012), dadas las particularidades que asume la difícil definición del objeto de la pedagogía como campo de estudios, debe ser problematizada según el marco ideológico, histórico, científico, etc., de cada momento.

Las concepciones de la educación han cambiado al ritmo de la historia de los pueblos. No es posible proponer una definición de la educación remitiéndose a una serie de contenidos ni de metodologías. De la misma manera, no es posible sostener una definición universal de “pedagogía”, válida para todas las situaciones y sin superposiciones de sentidos con “educación”, aunque muchos autores han tratado de establecerla.

(Puiggrós y Marengo, 2012: 18).

Tras la mención de los aportes de distintos referentes que conformaron históricamente el campo en tanto disciplina, Puiggrós y Marengo (2012) destacan algunos asuntos que aparecen reiterados en distintas corrientes, echando luz sobre algunas precisiones que, por un lado, permiten advertir la “inquietud” y el dinamismo permanente de los temas centrales que aborda la pedagogía, mientras que, por otro, permiten comprender el porqué de la necesidad de hablar de pedagogías en plural. Este aspecto es central en un contexto de pensamiento como el que se propone aquí, cargado de facetas que requieren vislumbrar a los sujetos en situación, es decir, en la intersección entre las tradiciones pedagógicas –embebidas por la historia de occidente, del pensamiento colonial, modélico y normativo, entre otras cuestiones–, y la singularidad, la alteridad, el acontecimiento, la experiencia, la identidad otra.

Otro / otra

En el marco de ciertas corrientes de pensamiento se utiliza el término “otro” u “otra” luego de la mención de uno o más sustantivos, y no antecediéndolos, como se hace tradicionalmente. (Ejemplos del uso más frecuente: “me interesan otras formas de identificarme con la discapacidad”, “hay otras maneras de narrar la historia del sistema educativo”, “en este plan de estudios se desarrollan otros contenidos”, etc.).

En el presente trabajo, siguiendo la línea que en el campo de la educación argentina promueve Carlos Skliar –junto con la tradición académica más amplia atenta a las problematizaciones en torno a la otredad (Levinas, 2006; Derrida, 2008)–, se utilizará “otro” u “otra” luego de la mención al sustantivo cuando la intención sea dar cuenta de un aspecto vinculado a la lógica binaria que será desarrollada más adelante. Implica un intento de "des-esencialización" de lo que aparece en la cotidianidad como sustancial y objetivamente ‘otra’ cosa, ‘otro’ contenido, ‘otra’ identidad, etc. (y, por tanto, busca desnaturalizar el lugar de modelo que asume lo que no es ‘otro’); y en esa dirección, deja manifiesto el posicionamiento epistémico que supone, en ese marco, la alusión a algo no hegemónico.

Siguiendo los ejemplos mencionados, “me interesan formas otras de identificarme con la discapacidad” (puede implicar aquellas formas nunca estudiadas, aquellas disruptivas respecto de las tradiciones, etc.); “hay maneras otras de narrar la historia del sistema educativo argentino” (puede estar aludiendo a maneras impensables desde la tradición de la educación moderna, como puede ser una narrativa desde la experiencia indígena o de la comunidad Sorda, es decir, a partir de componentes lingüístico-culturales diferentes a los modelos de historizar hegemónicos); “en este plan de estudios se desarrollan contenidos otros” (puede estar haciendo referencia al diseño de un plan desarrollado por personas con discapacidad, o puede estar aludiendo a conceptos y referencias bibliográficas provenientes del campo de la literatura y la poesía).

Si bien la pedagogía puede ser una disciplina con plena autonomía y con capacidad para afirmar una serie de cuestiones propias y, de esa manera, constituir un programa de producción conceptual, sin embargo, de la lectura de las diferentes obras pedagógicas se podría concluir que esta denominación abarca tanto a aquellas que sistematizan, relatan o describen experiencias, reflexiones, etc., como a otras que de manera más precisa se explayan. sobre ciertos tópicos considerados privativos de esta disciplina: la enseñanza, su organización, las instituciones educativas, las características de los individuos que se educan, las técnicas de la enseñanza, los medios de la educación, etcétera […]

De todo el conjunto de obras se pueden extraer variadas enseñanzas que permanecen vivas en las ideas pedagógicas vigentes, muchas de ellas hasta la actualidad, pero desde nuestra perspectiva resulta interesante resaltar algunas que pueden ubicarse como una suerte de denominador común que recorre a estas producciones: la alusión a la formación de un sujeto nuevo, más adaptado a los requerimientos modernos, que pueda sostener un sentido vital dentro de nuevos condicionamientos producto de los conflictos religiosos, de la nueva organización política y social, de las transformaciones propias del surgimiento del capitalismo y de la revolución industrial, la ampliación del mundo conocido por la incorporación bajo un orden colonial del territorio americano y la intensificación de la explotación como forma de relación con la fuerza de trabajo.

(Puiggrós y Marengo, 2012: 20-22).

De esta manera, Puiggrós y Marengo, con aportes de Alicia de Alba y Juan Carlos Geneyro, continúan delineando aproximaciones –siempre porosas– a los límites y potencialidades del campo de la pedagogía, que claramente trascienden al “estudio de la educación”. Haciendo alusión a referentes clásicos de la sociología y de la filosofía de la educación como Émile Durkheim y John Dewey, Puiggrós y Marengo mencionan la dimensión ética, situacional y relacional del saber pedagógico, así como la relación entre dicho saber y sus efectos prácticos en realidades específicas, en cuanto componentes inherentes de la pedagogía. Para los citados autores, Durkheim y Dewey colaboraron en las precisiones para la conformación del campo, con un fuerte impacto en la consideración de los conocimientos que emergen de prácticas sistemáticas no necesariamente habituales en los ámbitos científicos tradicionales: “Tal es el caso del saber educativo, porque además se incluye a la misma práctica como saber en acto y en el interior del saber científico y no como un mero campo o espacio de aplicación de nociones o conceptos elaborados por fuera de las prácticas” (Puiggrós y Marengo, 2012: 25).

1.1.2. Los orígenes de los sistemas educativos

Con respecto a la historización del sistema educativo moderno, resulta significativo considerar, junto con trabajos como los de Pablo Pineau (2001), Michael Apple (1986) y José Gimeno Sacristán (2000), sus momentos fundacionales, así como la conformación del campo del currículum en tanto campo de estudios. Los procesos involucrados fueron orientados por los intereses económicos de ciertas élites y no solo teniendo en cuenta aspectos como la construcción de ciudadanía y la participación social y democrática. En tal contexto, dichas élites promovieron la diferenciación del currículum, y, por tanto, una idea diferenciada de la proyección ciudadana.

Las investigaciones de Apple en Estados Unidos –cuyo sistema educativo tuvo íntima relación con el proyecto sarmientino que conocemos en la Argentina, razón por la cual se jerarquiza en el presente apartado– muestran que mientras que determinados sectores debían recibir una educación de “dirigentes” capaces de ejercer autoridad y control sobre otros sectores, la mayor parte de la población debía recibir una educación que los capacitara para obedecer, desarrollar habilidades especializadas y pautas esperadas. A eso se sumó el desarrollo de estudios del campo de la psicología y la medicina, como los realizados por Alfred Binet (1857-1911) y Théodore Simon (1872-1961), que dieron lugar a una serie de evaluaciones o test para la identificación de niveles de inteligencia. Binet promovió que los test tuvieran como objetivo la elaboración de diagnósticos; sin embargo, tuvieron como efecto el inicio de una fuerte tendencia a la estandarización y elaboración de pronósticos en torno a los potenciales rendimientos académicos del estudiantado. Todo esto, junto con la creación de la escala métrica de la inteligencia publicada por los citados autores en 1905 –es decir, en un contexto de creciente masificación de la educación formal–, formó parte de los engranajes de la consolidación del sistema productivo industrial capitalista.

De acuerdo con Apple, a través de la legitimación y justificación provenientes del discurso científico, el currículum moderno fue, desde sus orígenes a fines del siglo XIX, y de la mano de referentes provenientes del ámbito de la administración de empresas, un campo que otorgó centralidad a un determinado tipo de inteligencia adaptable a los tiempos y la productividad requeridos. Las personas identificadas con un nivel de inteligencia mayor, según la escala creada con ese propósito, eran las que debían dirigir a la sociedad y recibir educación para tales fines, mientras que lo opuesto debía ocurrir con aquellas personas identificadas como seguidores (Apple, 1986).

Asimismo, las mencionadas pruebas de inteligencia resultaron funcionales –para pedagogos y administradores– al desarrollo de un determinado ordenamiento de trayectorias vitales, propiciando, a partir de diagnósticos realizados en poco tiempo, las derivaciones a instituciones “paralelas” a las de la educación regular cuando las evaluaciones psicométricas así lo sugerían.

[…] el currículo tenía que ser diferenciado para preparar a individuos de inteligencia y capacidad diferente para una variedad de funciones diferentes, pero específicas, de la vida adulta. […] Estas funciones adultas variables se pensaba que implicaban funciones sociales desiguales que producían un privilegio y poder social desigual. Pensaban estos educadores que los individuos de alta inteligencia eran más morales […] Esta idea de la desigual distribución de la responsabilidad y el poder se reflejaba cuando hablaban acerca de cómo la diferenciación del currículo cumpliría dos fines sociales: la educación para los dirigentes y la educación para los que ellos llamaban ‘los seguidores’.

(Apple, 1986: 101-102; destacado en el original).

A partir de la clásica lectura de Ideología y currículo, de Michael Apple (1986), les proponemos responder estas preguntas:

¿Qué argumentos permitieron legitimar y sostener la homogeneidad cultural en el diseño del currículo y, a su vez, producir una diferenciación social al interior de la escuela?

¿Qué importancia se le otorgó a la inteligencia y a la organización científica del currículo?

¿Qué nuevos significados se construyeron en torno a la educación en los inicios del campo del currículum como campo de estudios?

¿Qué vinculación tiene lo anterior con la conformación de “lo especial”?

Como expresa María Angélica Lus, ya no es el asilo y el abordaje orientado a la identificación y cura de las “patologías” lo que primaría a partir de principios de siglo XX, sino la intervención, desde la propia escuela primaria que ya tenía carácter de obligatoria y gratuita (Lus, 1995), a partir de la perspectiva psicométrica. Esta estaba acompañada de una determinada orientación ideológica en el ordenamiento y el control social (Apple, 1986). A partir de lo anterior, cabe citar a Alfredo Veiga-Neto, quien se expresa críticamente acerca de las razones que hoy hacen más compleja la labor pedagógica en clases en las que los llamados “anormales” comparten los espacios “inclusivos” de los “normales”.

[…] no es tanto porque sus (así denominados) niveles cognitivos son diferentes, sino, antes de ello, porque la lógica propia de dividir a los estudiantes en clases –por niveles cognitivos, por aptitudes, por género, por edades, por clases sociales, etcétera– fue una estrategia inventada para, precisamente, poner en acción la norma, a través de un creciente y persistente movimiento de marcación, separando lo normal de lo anormal […]

(Veiga-Neto, 2001: 172-173; destacado en el original).

Las cuestiones didácticas y su impacto en los aprendizajes también fueron orientados a la diferenciación del campo de la educación especial, con un fuerte impacto en el devenir institucional de su estudiantado a través de discursos y prácticas. De acuerdo a lo señalado por Lus, aquí se desarrollan cuidados más precisos, una menor cantidad de estudiantes por maestro, la incorporación de equipos conformados por profesionales de distintas disciplinas, etc. “[En este marco] era lógico que también se aspirase a contar con una didáctica especial para cada categoría de discapacidad” (Lus, 1995: 67).

Retomando los debates en torno a la educabilidad, Ricardo Baquero (2008) critica su conceptualización en términos individuales, que es la base en la sospecha de determinados sujetos a ser educados más que en la potencialidad de las situaciones educativas para promover desarrollo. Afirma que no se trata de cuestionar de manera abstracta la relevancia que los abordajes clínicos atentos a la singularidad y los tiempos del estudiantado pueden llegar a tener al definir un diagnóstico y/o proponer un abordaje para su tratamiento. No obstante, sostiene que sí cabe juzgar cuidadosamente cuán pertinente o suficiente es el uso de abordajes clínicos habituales, basados en la individualización, para la identificación de problemas que necesariamente requieren ser abordados en contexto.

Debería llamar nuestra atención que sean los abordajes de tipo psicométrico los que posean aquel prestigio o confianza en su potencial para dirimir nuestras dudas sobre los logros y posibilidades de los sujetos. Nótese, como señala MehanN, que el tipo de saber que produce un abordaje de tipo psicométrico/individual es una suerte de saber “descontextualizado”, que partiendo de un encuadre rutinario en el que la interacción con el sujeto está regulada y minimizada, obtiene resultados a ser interpretados por lo que han obtenido otros sujetos en situaciones similares ubicándolo así de acuerdo a una media relativa. En muchos casos el juicio sobre los logros y posibilidades se obtiene de una, dos o tres sesiones en que se interactúa con el sujeto.

(Baquero, 2008: 20).

Otro aspecto a destacar es la naturalización de los mecanismos y conceptos ya mencionados, los cuales lograron consolidarse hasta nuestros días, aun cuando los escenarios en los que se disputan los saberes e identidades en cuestión han sido profundamente transformados en las últimas décadas, tal como lo expresa Gimeno Sacristán.

[…] damos por necesariamente existente algo que no lo es. Lo damos por definitivo, cuando es una creación histórica que surge por unas razones […]. La presencia natural y ahistórica de la escolarización hace que carezca de connotaciones problemáticas en muchos casos y para buena parte de la población, incluso para quienes la viven como profesionales de la misma: los profesores. Hoy la escolarización, la que es obligatoria, en particular, es un rasgo que se ha universalizado en las diferentes sociedades y culturas. […] a modo de mito, representa un conglomerado simbólico de significados, valores, aspiraciones y expectativas de comportamiento que operan en las formas de pensar, de querer y de relacionarse los miembros de la sociedad. Imágenes que actúan de manera implícita y explícita en la formación de las aspiraciones que tenemos –como individuos y como sociedad– para poder llegar a ser diferentes (¿mejores?) a como somos. Es un mito ligado a la creencia en la existencia del progreso, al que hemos llegado a considerar formador de una vida más plena y de más calidad en las sociedades avanzadas.

(Gimeno Sacristán, 2000: 10).

De manera entrelazada con lo anterior, cabe continuar abordando la impronta moderna del mundo capitalista que dio origen a la masificación del sistema educativo formal que conocemos, y la consecuente conformación de espacios homogeneizantes de “inclusión-excluyente” (Skliar, 2000; Veiga-Neto, 2001) que definen que, a diferencia de épocas pasadas, todas las personas nos encontremos dentro de lo previsto por la norma. Los procesos de institucionalización de la sociedad han hecho de la norma un operador “central para el gobierno de los otros; nadie escapa de ella” (Veiga-Neto, 2001: 180).

- Veiga-Neto (2001) sostiene que la imposición cultural de la normalidad constituye una estrategia de dominación (p. 168). Caracterizar de qué maneras se hace efectiva esa imposición y cuáles son las alternativas críticas que el autor sugiere.

- A partir de la lectura de Duschatzky y Skliar (2001), elaborar una reflexión crítica acerca de las tres versiones discursivas sobre la alteridad que identifican en los ámbitos educativos.

- Elaborar y socializar en el foro un ejemplo, circunscripto a la vida cotidiana escolar, donde se observe la instalación del binomio normalidad/anormalidad (puede ser en los discursos, en las prácticas, en la organización institucional, en la distribución de los saberes, etc.).

- ¿Cuál es la crítica que sostienen estos autores con respecto a las políticas de inclusión educativa? ¿Qué tipo de posicionamiento pedagógico proponen frente a los discursos que pretenden colonizar la diferencia?

1.1.3. Los “determinantes duros” de los sistemas educativos

Respecto de los “determinantes duros” que continúan formando la trama de las instituciones educativas y sus modos de construir subjetividad, cabe hacer mención a Jaume Trilla, para quien la educación escolar moderna cuenta con particularidades entre las que se destacan no tanto sus modos de funcionar y sus fines, sino las maneras en que se desarrollan. Según este autor, la escuela es una institución que, de modo intencional y específico, apunta a: “constituir una ‘realidad colectiva’, un ‘espacio físico y temporal delimitado’, una ‘sistematización de contenidos’ y una ‘forma de aprendizaje descontextualizado’” (Trilla, 1985: 20).

Para Ricardo Baquero y Flavia Terigi (1996), estos aspectos son ‘determinantes duros’ dada su persistencia a través del tiempo y de los innumerables intentos de reforma que han existido desde los orígenes del sistema educativo, que no han logrado alterar demasiado los mencionados determinantes. Como expresan Baquero y Terigi, la escolarización constituye un modo, entre otros posibles, de dar tratamiento a la infancia (Baquero y Terigi, 1996: 3). Y en este caso –y en línea con lo ya expuesto–, sustentado por el carácter obligatorio y por lo que Anne Querrien identifica como un “ordenamiento específico de relaciones entre el Estado y la familia, entre el deseo de saber y la obligación de trabajar” (Querrien, 1983: 17).

Los determinantes duros, junto con la contextualización brindada en los párrafos anteriores, otorgan sentidos concretos a la expresión de Skliar destacada en el siguiente eje.

1.1.4. El cuestionamiento de la normalidad

Carlos Skliar propone “poner en tela de juicio la normalidad”. En rigor, es la normalidad la que produce, inventa y reinventa lo que considera “el objeto/problema” de investigación e intervención de la tradición pedagógica en general y de la educación especial en particular, construyendo su opuesto, la anormalidad.

[…] me parece que habría que considerar la existencia de una frontera que separa de modo muy nítido aquellas miradas que continúan pensando que el problema está en la ‘anormalidad’ de aquellas que hacen lo contrario, es decir, que consideran la ‘normalidad’ el problema. Las primeras –solo en apariencia más científicas, más académicas– siguen obsesivas por aquello que es pensado y producido como ‘anormal’, vigilando cada uno de los desvíos, describiendo cada detalle de lo patológico, cada vestigio de anormalidad y sospechando de toda deficiencia. Este tipo de miradas no es útil para la educación especial ni para la educación en general: lo ‘anormalizan’ todo y a todos. Las otras miradas –tal vez menos vigilantes, pero también menos pretenciosas– tratan de invertir la lógica y el poder de la normalidad, haciendo de esto último, de lo normal, el problema en cuestión. Esas miradas tienen mucho que ofrecer a la educación: por ejemplo, la desmitificación de lo normal, la pérdida de cada uno y de todos los parámetros instalados en la pedagogía acerca de lo ‘correcto’, un entendimiento más cuidadoso sobre esa invención maléfica del otro ‘anormal’, además de posibilitar el enjuiciamiento permanente a lo ‘normal’, a la ‘justa medida’, etc. Estas miradas, entonces, podrían socavar esa pretensión altiva de la normalización que no es más que la imposición de una supuesta identidad única, ficticia y sin fisuras de aquello que es pensado como lo ‘normal’.

(Skliar, 2005: 15).

Los aspectos mencionados nos ayudan a entender los procesos de normalización y homogeneización que han contribuido al otorgamiento de una supuesta naturalidad a la idea de que hay “sujetos normales” y que hay sujetos “desviados de la normalidad”. Aquí entran categorías asociadas a la discapacidad, pero no solo ellas, en la medida en que, como sabemos, son muchos los aspectos vinculados a la construcción de lo “no normal” (como los relativos a cuestiones de género, racialización, etc.), con todas las consecuencias que ello ha conformado en términos sociales e individuales. Lo anterior es una construcción que, lejos de devenir de la naturaleza, es necesario revisar, interpelar, cuestionar y disolver, si lo que queremos es pensar en el derecho a la educación para todas las personas. Entendemos que los aportes expuestos colaboran en una reflexión crítica de nuestras propias tradiciones y prácticas cotidianas en línea con lo explicitado en el título del presente apartado, que busca problematizar la ya mencionada invención de la alteridad deficiente (Skliar, 2000), fruto de la lógica binaria presente en la trama de las relaciones humanas de Occidente, que continuará siendo desarrollada en los próximos apartados.

A partir del relato en primera persona de Carlos Skliar, les proponemos reflexionar acerca del lugar que han ocupado aquellas personas señaladas como “otras” en los ámbitos educativos, así como abordar la necesidad de adoptar, como educadores y educadoras, un posicionamiento ético.

"El Lugar del otro en los discursos sobre inclusión y diversidad" (parte 1)

Fuente: Entre comillas (13/8/2013).

1.2. Escolarización, disciplinamiento y binarismos: la naturalización de lo normal y lo patológico

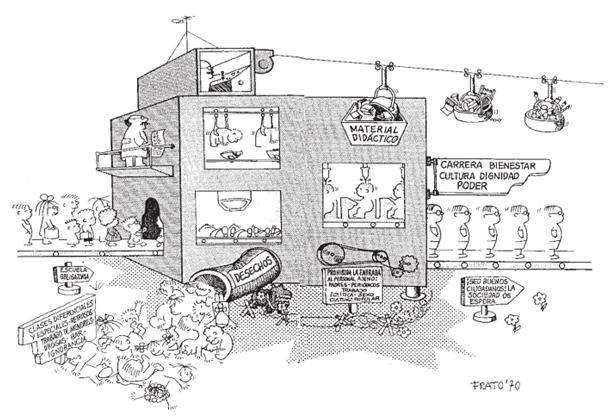

Analizar críticamente y elaborar una reflexión a partir de la ilustración “La máquina de la escuela”, elaborada por el dibujante y pedagogo italiano Francesco “Frato” Tonucci (2008: 10).

Lo expresado hasta aquí contribuye a ubicar históricamente los significados que, en cada momento y lugar, tuvieron las distintas maneras de construcción de ser y no ser en el pensamiento occidental, en gran parte desplegado a partir de los procesos de escolarización masiva, gratuita y obligatoria. Esta historización, cargada de dinámicas de inclusión y exclusión, etiquetamientos, patologizaciones, medicalizaciones y abordajes veladamente racistas, no implica dejar de valorar la relevancia que el acceso a la educación pública y gratuita tiene para nuestras poblaciones en la actualidad. No obstante, sin una revisión atenta y crítica de las formas de construcción de ‘lo propio’ y ‘lo otro’ en la historia de nuestra sociedad, difícilmente podamos tomar conciencia de aquello que hemos naturalizado en torno a la conformación social de las desigualdades para actuar en pos de los derechos de todas las personas. En esta línea, estas reflexiones colaboran en desnaturalizar “la idea de que algunas personas tienen más derechos que otras a formar parte de los espacios tradicionales de la educación ‘común’” (Pérez y Latino, 2020: 129).

En la Argentina, autoras como Inés Dussel (2000) y Adriana Puiggrós (2002 y 2003), entre otras referentes, han estudiado críticamente distintos procesos en la cotidianeidad escolar durante los orígenes del sistema educativo argentino. Tales procesos, a través de rituales y prácticas discursivas, fortalecieron el control y el disciplinamiento de la heterogénea población del país –resultado, por su parte, de políticas de inmigración proveniente de Europa a fines del siglo XIX–, y, a la par, posibilitaron el afianzamiento del discurso binario para distinguir civilización de barbarie, justificando así el genocidio de amplias poblaciones indígenas de sus territorios.

Rafael Gagliano (1991) ha destacado, en este marco, dos de los rasgos escolares más sutiles –aún presentes en nuestra cotidianidad institucional–, como son los sentimientos de desconfianza y de sospecha respecto de la educabilidad de aquellas personas a las que se construyó como “los otros”.

La vieja vara positivista con que se medían las relaciones sociales de fines del siglo pasado y principios de éste, partía de una certidumbre básica: la desconfianza del prójimo, sea clase o individuo [...]. El inmigrante es, pues, para la mirada autoritaria, adulta, masculina y blanca de nuestra oligarquía, radicalmente otro, en cuerpo y alma. Un niño, casi de otra especie. [...] Una profunda sospecha sobre la capacidad de educarse y los límites de la enseñanza escolarizada recorrió la historia interna de nuestro sistema.

(Gagliano, 1991: 300 y 304; destacado en el original).

Asimismo, Puiggrós (1994) recuerda el carácter racista de las políticas públicas –incluidas las educativas–, que bajo distintas modalidades continuó ejerciéndose a lo largo de la historia de Argentina, a través de discusiones respecto de los grados de educabilidad o ineducabilidad de las poblaciones indígenas. El racismo afectó luego, claro está, a diferentes modos de clasificación del estudiantado: “[…] penetró el lenguaje pedagógico y es aún hoy uno de los elementos determinantes de las distinciones educativas que producen circuitos desiguales de escolarización” (Puiggrós, 1994: 105).

La noción de binarismo permite poner en diálogo todas estas formas de opresión para comprender algunos puntos nodales que afectan las relaciones entre las personas, entre distintos campos disciplinares, entre distintos sectores sociales. La lógica binaria (Bhabha, 2002; Skliar, 2000; Duschatzky y Skliar, 2001) que supone la construcción de un primer término/sujeto/colectivo que narra/define –de manera inferiorizante– al segundo término/sujeto/colectivo, aprovechando una relación de poder asimétrica, atribuye deficiencia e incompletud a quienes muestran rasgos que difieren de los modelos hegemónicos del ser y estar en el mundo, y esto se encuentra íntimamente vinculado con la construcción del “no-ser” (ver, más adelante, Fanon, 2009; Grosfoguel, 2012). En esta relación asimétrica, esta lógica consolida a quienes se ubican en el primer término en tanto protagonistas capaces de tomar decisiones y definir cómo debe ser/estar en el mundo el segundo término construido en dicha relación. Nuestra subjetividad occidental está fuertemente atravesada por esa manera de relacionarnos, a tal punto que pasa desapercibida. Pero aun en el caso de que la advirtamos, solemos hallar justificaciones esencializantes que neutralizan nuestra capacidad de acción, “como si fuera propio de tal discapacidad, de tal género o tal tipo de empleo realizar tal o cual cosa” (Pérez, 2024a: 50). Precisamente porque la lógica binaria no conforma ninguna “esencia” sino que, más bien, es un modo de vincularnos “en situación” –aunque esto pase inadvertido–; suele desplazarse entre los sujetos de acuerdo a los mayores o menores privilegios, las mayores o menores opresiones que se ejerzan en cada caso.

La naturalización del binarismo en las relaciones entre personas y/o sectores sociales acarrea una suerte de amnesia. Al estar tan encarnada, solemos reproducirla acríticamente, sea narrando (de modo inferiorizante) a las personas o a los sectores sociales que están participando de la relación (como cuando decidimos realizar una intervención profesional de modo acrítico e inconsulto, priorizando los saberes académicos sin considerar las expresiones y singularidades de la persona con la que trabajamos, e irrumpiendo en su cuerpo a pesar de su negativa con el argumento de que “es por su bien”); sea aceptando dicha asimetría y modo de opresión en el caso de que nuestra ubicación se desarrolle en el segundo término (como cuando aceptamos que nos descalifiquen por el solo hecho de formar parte de un grupo racializado, o por ser una persona con discapacidad o por sentir identificación con una configuración no binaria en términos de género). Pero, además, encontramos maneras varias de cómo la lógica binaria se desplaza permanentemente entre las relaciones de poder de la trama social. Frente a la posibilidad de que se nos asocie con lo “no deseado” por las imposiciones sociales, solemos intentar distanciarnos de ello, aun cuando sea parte constitutiva de nuestra historia y de nuestra subjetividad, aun cuando conozcamos los efectos negativos que tienen sobre la persona que, en esa relación, no ocupa el lugar del privilegio. Esto es algo que hacemos permanentemente, en distintos momentos, con un dinamismo complejo que hace difícil su identificación. A modo de ejemplos, encontramos personas con una discapacidad X intentando diferenciarse, de manera despectiva, de otra discapacidad por el hecho de que esta última es más subestimada socialmente que la suya; mujeres cisgénero que, participando de una manifestación feminista, discriminan a mujeres trans; empleados que reciben órdenes de manera autoritaria y luego se vinculan del mismo modo en cuanto encuentran la posibilidad de reproducir la opresión hacia otra persona.

(Pérez, 2024a: 50).

En línea con lo desarrollado en el apartado anterior, se recuperarán aquí algunos aportes específicamente vinculados al concepto de normalidad en tanto construcción histórica claramente identificada con el campo disciplinar de la medicina, así como con la conformación de las ciencias humanas. Siguiendo a DaviesN, Skliar afirma:

La palabra ‘normal’ como construcción, conformación de lo no desviante o forma diferente; el tipo común o standard, regular, usual solo aparece en lengua inglesa hacia 1840. La palabra ‘norma’, en su sentido más moderno, de orden y de conciencia de orden, ha sido utilizada recién desde 1855, y ‘normalidad’, ‘normalización’ aparecen en 1849 y 1857, respectivamente.

(Skliar, 2002: 127).

Una obra fundacional e ineludible es la titulada Lo normal y lo patológico, escrita por Georges Canguilhem (1971), referente de uno de los pensadores más reconocidos en torno a la problematización de la normalidad, como es Michel Foucault. Este último demuestra que las ciencias humanas y las instituciones comenzaron a consolidarse como portadoras y dotadoras de “verdad” a partir del desarrollo de la modernidad, y a través de disciplinas en las que emerge “poder de la Norma”’, neutralizando aspectos ideológicos y políticos, homogeneizando y a la vez individualizando para definir lo que identificará como “desviaciones y especialidades”. Según sus palabras, el poder de la norma se torna así funcional para un sistema de igualdad formal como el promovido por las sociedades de Occidente.

Lo Normal se establece como principio de coerción en la enseñanza con la instauración de una educación estandarizada y el establecimiento de las escuelas normales; se establece en el esfuerzo por organizar un cuerpo médico y un encuadramiento hospitalario de la nación capaces de hacer funcionar unas normas generales de salubridad […]

(Foucault, 1989: 189).

En la cuarta conferencia publicada en el libro La verdad y las formas jurídicas, Foucault señala que a partir del siglo XVIII surgió un tipo de saber novedoso y potente en comparación al que organizaba la vida en la Edad Media. Cabe nuevamente citar sus palabras en tanto colabora en una mejor comprensión de la responsabilidad que, desde los distintos campos disciplinares, tenemos en torno a los modos en que las figuras de la alteridad se desarrollan.

[…] un saber de vigilancia, de examen, organizado alrededor de la norma por el control de los individuos durante toda su existencia. Esta es la base del poder, la forma del saber-poder que dará lugar ya no a grandes ciencias de observación como en el caso de la indagación, sino a lo que hoy conocemos como ciencias humanas: Psiquiatría, Psicología, Sociología, etc.

(Foucault, 1995: 100).

Es así que la normatividad de los discursos forma parte ineludible de la disputa por el control de la alteridad, y gran parte de la efectividad de estos procesos responden a su asociación con una supuesta “naturaleza humana”, algo capaz de brindar trascendencia y sentido a la cotidianidad de la ciudadanía y las instituciones. En esta línea, François EwaldN (citado en Veiga-Neto, 2001: 166) expresa lo siguiente: “saber cómo se efectúa la división entre lo normal y lo anormal constituye todo un problema. Se comprende que ella nunca expresará una ley de la Naturaleza; tan solo puede formular la pura relación del grupo consigo mismo”.

Inés Dussel, por su parte, afirma que la pedagogía se convirtió en algo normativo:

[…] prescribe cuál es la conducta “natural” y esperable, y por lo tanto “genera” y “produce” lo anormal, la transgresión, la desviación. […] En ese acto de producir la vara común, la instauración de la norma excluye a quienes no la cumplen. No es casual que sea en esta época que aparece la clasificación de los alumnos según sus capacidades, y que se confine a los “anormales” en instituciones especiales. Nótese el lenguaje que se utiliza para referirse a los “desviados”: “deficientes”, “anormales”, “dis-capacitados”. Todos estos calificativos sólo adquieren sentido cuando se los compara con un individuo “normal”.

(Dussel, 2004: 317).

La autora sostiene que “la pedagogía tomó como modelo a la biología y, ésta, rápidamente, se medicalizó” (Dussel, 2004: 321). Estos modelos de clasificación y jerarquización de las inteligencias están estrechamente ligados a estructuras clasistas, racistas y sexistas de las sociedades que definen una escolarización a partir de la creación de criterios de educabilidad de gran parte de la población.

1.2.1. La normalidad como ideología

De acuerdo a lo que se viene sosteniendo hasta aquí, la educación produce sujetos en el tránsito de su individualidad a su sociabilidad. A su vez, entendemos que el acto de educar es un acontecimiento social, dado que establece o continúa el vínculo entre sujetos produciendo, también, sociedad (Puiggrós y Marengo, 2012). En tal sentido, lo que se enseña y los métodos mediante los cuales se enseña son producto de herencias, legados, tradiciones, significados, órdenes sociales que se hacen presentes en la transmisión de los saberes. En este apartado, nos interesa pensar los modos de transmisión de un saber implícito, el de la ideología de la normalidad y sus modos de producir subjetividades en función de las figuras históricamente anudadas a la discapacidad.

El concepto de ideología de la normalidad permite visibilizar que la discapacidad es producida a través de sus discursos y sus prácticas. La hipótesis detrás del concepto sostiene, al decir de María Alfonsina Angelino, que “es la exclusión la que genera discapacidad y no a la inversa y que la normalidad opera como fuerza legitimadora de tal exclusión” (Angelino, 2009: 134). De tal manera, la ideología de la normalidad opera sobre la base de la lógica binaria, en tanto el segundo término no existe (no se construye) fuera de la interpretación y narración que construye el primero.

Así, la discapacidad es una categoría de clasificación y producción de sujetos que establece un parámetro de normalidad único inventado en un marco de relaciones asimétricas y desiguales (Angelino, 2009). El trabajo de la ideología genera efectos de evidencia: borra los procesos históricos de producción de normalidad, naturaliza el déficit como principio explicativo de la discapacidad y sostiene relaciones y significaciones que construyen a las personas con ‘discapacidades’ como deficitarios, reproduciendo una desigualdad. De este modo, “la producción de la norma es concomitante a la producción del déficit” (Angelino, 2009: 135).

Recuperando los aportes de Louis Althusser, podemos afirmar que los aparatos ideológicos del Estado se vuelven observables bajo formas institucionales precisas y especializadas (la iglesia, la escuela, la familia, el sistema jurídico, el sistema político, los sindicatos, los medios de comunicación, la cultura) (Althusser, 2011). Uno de los aparatos ideológicos del Estado dominante en las formaciones sociales capitalistas y analizado por Althusser es, según sus palabras, “silencioso en grado sumo y se llama escuela” (2011: 125). La escuela recibe a las infancias de todas las clases y les inculca, por alrededor de dieciséis años y durante cinco días a la semana, los “saberes prácticos tomados de la ideología dominante” (2011: 126). El resultado de este proceso es la reproducción vital del régimen capitalista y la producción de sujetos acorde a las tareas asignadas a las distintas clases sociales. De este modo, produce sujetos que serán trabajadores, agricultores, empleados, intelectuales, capitalistas, empresarios, militares, policías, políticos, administradores, sacerdotes, laicos, etc. Sin embargo, gracias a la función de la ideología, la escuela es pensada, como ya fue anticipado en el apartado histórico, como un medio neutro, desprovisto de ella, respetuoso de la libre conciencia y la libertad de las infancias (Althusser, 2011).

La ideología es también una “representación de la relación imaginaria entre los individuos y sus condiciones reales de existencia” (Althusser, 2011: 131). En este sentido, Angelino (2009) afirma que la ideología interpela al individuo como sujeto para que acepte su sujeción y la cumpla en sus gestos y actos. Así, la discapacidad entendida como déficit opera más allá de la conciencia, generando un efecto de conocimiento, de verdad, de evidencia naturalizado e incuestionable; y el déficit, se transforma en el principio explicativo de la discapacidad (Angelino, 2009). Es por ello que las autoras apuestan a desnaturalizar el déficit para problematizar a fondo la ideología de la normalidad y sus efectos en las subjetividades. Para entender de qué manera el déficit constituye el efecto de evidencia en la ideología de la normalidad en las sociedades, Angelino recupera un fragmento del libro Patas arriba. La escuela del mundo del revés, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien, con sus características claridad y sensibilidad, expone los usos sociales (e ideológicos) del test de Binet ya mencionado.

Hace un siglo, Alfred Binet inventó en París el primer test de coeficiente intelectual, con el sano propósito de identificar a los niños que necesitaban más ayuda de los maestros en las escuelas. El inventor fue el primero en advertir que este instrumento no servía para medir la inteligencia, que no puede ser medida, y usado que no debía ser para descalificar a nadie. Pero ya en 1913, las autoridades norteamericanas impusieron el test de Binet en las puertas de Nueva York, bien cerquita de la estatua de la Libertad, a los recién llegados inmigrantes judíos, húngaros, italianos y rusos, y de esa manera comprobaron que ocho de cada diez inmigrantes tenían una mente infantil. Tres años después, las autoridades bolivianas lo aplicaron en las escuelas públicas de Potosí: ocho de cada diez niños eran anormales. Y desde entonces, hasta nuestros días, el desprecio racial y social continúa invocando el valor científico de las mediciones del coeficiente intelectual, que tratan a las personas como si fueran números. En 1994, el libro The bell curve tuvo un espectacular éxito de ventas en los Estados Unidos. La obra, escrita por dos profesores universitarios, proclamaba sin pelos en la lengua lo que muchos piensan pero no se atreven a decir, o dicen en voz baja: los negros y los pobres tienen un coeficiente intelectual inevitablemente menor que los blancos y los ricos, por herencia genética, y por lo tanto se echa agua al mar cuando se dilapidan dineros en su educación y asistencia social. Los pobres, y sobre todo los pobres de piel negra, son burros, y no son burros porque sean pobres, sino que son pobres porque son burros. El racismo solo reconoce la fuerza de la evidencia de sus propios prejuicios.

Fuente: Galeano (1998: 56; fragmento de “Curso básico de racismo y de machismo”).

De esta manera, se instala la creencia de que la norma estaría dada por la naturaleza y, por lo tanto, debería funcionar como ley para la identificación de sujetos normales/anormales. De ahí la importancia de cuestionar que la normalidad social tenga un origen biológico, verificable estadísticamente y cuyo valor promedio sea la expresión de la norma (Kipen y Vallejos, 2009). Por el contrario, la ideología de la normalidad alude a prácticas normalizadoras, rituales normalizadores e instituciones de normalización. Estas últimas, sobre todo las instituciones de salud y la escuela, son instituciones paradigmáticas productoras de normalización. La escuela obligatoria, con su gradualidad y secuenciación, construye un modo único de aprender, una única historia legítima, una lengua, generando algunos sujetos resistentes a los aprendizajes esperados y otros que son constituidos bajo la sospecha de discapacidad a partir de que expresan dificultades de aprendizaje (Kipen y Vallejos, 2009).

Así, la discapacidad es una anormalidad que, a partir de ser diagnosticada, es decir, a partir de ser producida en un acto de enunciación que supone la constatación profesional de una falta respecto del parámetro de una normalidad única, presenta algunas características paradojales. No se corrige, pero el discapacitado debe intentar la corrección, a través del sometimiento a rehabilitación. No se cura, pero la cura es la orientación de las intervenciones profesionales y del sentido común. No se castiga punitivamente, pero somete a dominación extrema, que incluye la expropiación del cuerpo y la sospecha de inhumanidad.

(Kipen y Vallejos, 2009: 174; destacado en el original).

Relacionando los procesos de construcción de la normalidad con los fundamentos utilizados por enfoques racistas, proponemos reflexionar acerca de:

¿A qué procesos históricos responden distinciones y categorías vinculadas a parámetros de normalidad? ¿Qué lugar asume/asumió el sistema educativo en la construcción de estos parámetros? ¿En qué medida dichos parámetros contribuyen a potenciar el desarrollo de los sujetos, y en qué medida lo condicionan y limitan?

¿Qué es la normalidad? Entonces, ¿qué es la discapacidad?

¿Qué pasaría si todos los espacios en que nos desenvolvemos socialmente fueran accesibles en términos comunicacionales, actitudinales, físicos, etc.? ¿Qué pasaría si dejáramos de pretender, dentro y fuera de nuestras instituciones educativas, la ‘normalización’ propia y ajena?

“Dijo que no sabía nada”

A partir de lo abordado hasta aquí, les proponemos:

- Leer la entrada del blog de la docente Lucía Inés Gorricho: https://luciagorricho.blogspot.com/2016/04/dijo-que-no-sabia-nada.html?m=1

- Elaborar una reflexión propia incorporando la bibliografía trabajada en esta unidad y analizando las dinámicas de inclusión y exclusión del currículo prescripto, el posicionamiento pedagógico, y la legitimación/deslegitimación de saberes y comportamientos en la vida escolar.

1.3. El concepto de inclusión educativa: entre eufemismos y derechos

“Quienes te prometen incluirte es porque ya te intentaron excluir […] ser rara […] no implica que nadie tenga que incluirme. Con que no me excluyan basta y sobra”.

La frase citada, extraída de una publicación de Rocío Muñoz Vergara (2018), resulta de interés en este apartado para reflexionar sobre las perspectivas que se declaran bienintencionadas en torno a la inclusión, aunque sin permitir la interpelación de aquello que permanentemente genera discriminación, ausencia de accesibilidad, etcétera.

Invitamos a la lectura completa de la publicación: https://revistarea.com/de-cerca-nadie-es-normal

En las últimas décadas la inclusión educativa se ha vuelto una noción ineludible en el marco de discusiones, tensiones y activismos en torno al derecho a la educación de sectores sociales históricamente vulnerados por la ideología de la normalidad, el racismo, la pobreza. Ha sido un concepto con desarrollo creciente desde los años 90 en torno a la educación de personas con discapacidad, aunque en el devenir de los primeros años del corriente siglo ha ido ampliando su perspectiva a distintos sectores (Krichesky y Pérez, 2015; Pérez, Londoño y Garaño, 2022). De hecho, estos desarrollos conceptuales han acompañado la consolidación de un marco legal atento a los derechos de todas las personas –marco que incluye tratados internacionales de derechos humanos, leyes nacionales y locales–, como en el caso de Argentina, que cuenta con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entre otras normas de suma relevancia que serán detalladas en la Unidad 2. En todos los casos, se trata de documentos que requieren constantes revisiones y ajustes cotidianos, precisamente, porque forman parte de un mundo estático como el de la moral normativa, y, por tanto, deben estar acompañadas y tensionadas permanentemente por prácticas, reflexiones y aspectos éticos que emerjan de la singularidad de cada encuentro. No obstante, se destaca su relevancia en la medida en que son el resultado de históricas luchas y reivindicaciones de distintos sectores sociales, y en tanto contribuyen a lograr ciertos amparos y canales de acción en una sociedad como la argentina, cuyo sistema educativo está marcado históricamente por profundas desigualdades (Pérez, Gallardo y Schewe, 2018).

En este marco, Dussel (2004) y Echeita, Parrilla y Carbonell (2011) se preguntan, desde hace años, si el discurso de la inclusión no debería, además, darle lugar al cuestionamiento y la denuncia de los mecanismos de exclusión para promover procesos de cambios radicales, para interrogar el relato según el cual “la expansión del sistema escolar moderno es la única manera, y la mejor, de ilustrar al pueblo y democratizar las sociedades” (Dussel, 2004: 306). Se trata de advertir que no alcanza con la repetición de eufemismos, para lo cual se requieren transformaciones profundas en las que el protagonismo no se encuentre solo en los derechos plasmados en las normas, sino también en la participación de todas las partes intervinientes, en la crítica-activa (Pérez, 2024a) y las reflexiones profundas en torno a las propias prácticas y modos de sentir y pensar “lo propio” y “lo otro”. El discurso de la inclusión puede resultar una apertura a nuevos modos de pensamiento, pero más frecuente aún es su devenir en cuanto “trampa”, puesto que suele neutralizar e invisibilizar las relaciones asimétricas en las que se desarrollan operaciones excluyentes de ciertas identidades y de ciertas formas de ser y estar en el mundo. ¿Somos conscientes de la asimetría que el discurso de la inclusión y la diversidad naturalizan? (Skliar y Pérez, 2013; Pérez, 2024a).

Nos parece importante ‘denunciar la exclusión’ porque constatamos a menudo una cierta resistencia a utilizar expresiones en negativo, especialmente al hablar de determinados temas socialmente sensibles […] Pero claro está que la eufemización del lenguaje no será la estrategia más adecuada para cambiar la realidad que nos incomoda. García Canclini insiste en que hace falta plantear determinados temas sociales en clave negativa y adoptar la que siempre ha sido la perspectiva del pensamiento crítico: la carencia, la privación, la penuria. En definitiva, el punto de vista de los desfavorecidos.

(Echeita et al., 2011: 49).

Entonces, no negamos la importancia que tienen los aspectos normativos y las decisiones macro y micropolíticas atentas a la participación de sectores históricamente vulnerados y excluidos de los espacios de decisión, trabajo, educación, recreación, de acceso a los derechos humanos en general, etc. No obstante, más allá de los conceptos y las normas que colaboran en el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas, consideramos fundamental sostener una perspectiva crítica que esté permanentemente atenta a trascender dichas cuestiones para que no queden solo instaladas en el plano formal y en lo que hemos identificado como “la lógica del parche” (Pérez, 2024a; Pérez, 2024b).

Si solo estudiamos estos procesos desde un punto de vista teórico o normativo, sin revisar nuestra propia trama cultural y nuestras tradiciones, y sin articular los múltiples aportes provenientes de la diversidad humana no previstos en las normas habituales, las decisiones no lograrán trascender la lógica del parche: aun cuando se destine un gran esmero en pos de traccionar la llamada ‘inclusión educativa’ en nuestras aulas, las propuestas de acción se continuarán manteniendo en la superficialidad frente a tajos tan profundos como los existentes entre un supuesto “deber ser” –proclamado y legitimado en distintos documentos oficiales–, y lo que ocurre en la capilaridad de la experiencia humana –en la que se funden o evaden las miradas, se entrelazan o rechazan los abrazos, se produce o aniquila el lugar de la confianza y de lo común–.

(Pérez, 2024a: 49)

Siguiendo los planteos de Violeta Alegre, una activista travesti que le pregunta a la sociedad que “incluye”: “¿A qué identidad me querés incluir para quererme?”, también podemos pensar críticamente en nuestras identidades, más allá de los términos en los que se desarrolló de manera tradicional el concepto de identidad en tanto lo “idéntico”, lo fijo, lo modélico. Si el discurso de la inclusión no trasciende esa lógica esencializada de los procesos en los que se desarrollan las trayectorias educativas y vitales de las personas, continuará encorsetando aquello que no se corresponde con la norma. De este modo, “la mayor adaptación posible respecto del modelo se torna condición para que una persona pueda estar en el lugar ‘común’, aunque nunca alcance a sentirse parte, a participar activamente de proyectos, actividades, propuestas propias y ajenas” (Pérez, 2024a: 54). Si en nuestras instituciones continuamos imponiendo condiciones y correcciones a quienes anteriormente habíamos construido como extranjeros sin derechos, como ciudadanos de tercera categoría, seres humanos sospechados de “in-educabilidad”, “in-empleabilidad”, “in-humanidad”, etc., la hostilidad –y no la hospitalidad– (Skliar y Frigerio, 2014) continuará siendo la protagonista en nuestras relaciones cotidianas.

Ejemplos de esto suelen darse cuando a una mujer trans se la valora más que a otra por el parecido con el estereotipo de mujer consolidado durante el siglo XX, o cuando a cualquier persona con discapacidad se le da la bienvenida a una institución educativa regular solo en tanto no perturbe los modos de comunicación, circulación, etc. imperantes (no por naturaleza sino en tanto constructo social), aspecto íntimamente asociado a prácticas de disimulo que varias personas con discapacidad han manifestado haber desarrollado como modo de disminuir la aparición de eventuales barreras actitudinales durante su recorrido por distintos ámbitos sociales, entre ellos, las instituciones educativas.

(Pérez, 2024a: 54).

Entonces, ¿cómo abordar la inclusión educativa?

A modo de síntesis, se recuperan algunas ideas elaboradas por Skliar (2007), que intentan reflexionar en torno a este interrogante:

- Un sistema político, cultural, lingüístico y educativo radicalmente nuevo.

- Un espacio capaz de espantar la asimetría implicada en la tolerancia y el racismo promoviendo políticas de hermandad y amistad, instalando un poder ligado a la vida y a la amorosidad.

- El reemplazo del lenguaje jurídico en favor de la ética y la responsabilidad con les otres.

- La eliminación de la hostilidad y la posición “deudora”, en favor de la hospitalidad (dar la bienvenida, atender sin condiciones, ser anfitriones, hospedar).

Por su parte, Veiga-Neto (2001) pone el foco de la inclusión en la construcción de perspectivas educativas atentas a la ética, señalando la necesidad de:

- Evitar simplificaciones acerca de las políticas de inclusión.

- Considerar la multiplicidad y las singularidades.

- Cuestionar las políticas indiferencialistas que busquen, en nombre de la igualdad, una imposición cultural.

- Cuestionar el deseo de saber activado por el deseo de poder (por ejemplo, la exclusiva demanda de formación en el campo psi).

- Problematizar desde la hipercrítica, no sobre “ellos” sino “junto a ellos”, sin temer a la fuerza de las palabras.

- Comprender que criticar las políticas de inclusión no supone su rechazo.

- Mantener activa la problematización y la crítica radical, la investigación histórica y la observación microscópica de las posibilidades del presente.

1.4. Categorías y perspectivas acerca de la discapacidad: capacitismo y accesibilidad desde los Estudios Críticos Latinoamericanos en Discapacidad

Dueñas, Gabriela (2013). Capítulo 1. La patologización y medicalización de la vida contemporánea. En Niños en peligro. La escuela no es un hospital. Novedades Educativas.

Kipen, Esteban y Vallejos, Indiana (2009). La producción de discapacidad en clave de ideología. En A. Rosato y M. A. Angelino (coords.), Discapacidad e ideología de la normalidad. Desnaturalizar el déficit. Novedades Educativas.

Rosato, Ana y Angelino, María Alfonsina (2009). Discapacidad e ideología de la normalidad. Noveduc.

A la luz de lo ya estudiado, cabe enfatizar que los seres humanos tenemos formas diferentes de percibir el mundo, así como de narrarlo, organizarlo, categorizarlo, analizarlo. El hecho de que hayamos naturalizado los abordajes característicos del pensamiento occidental no significa que debamos considerarlo el único ni “el mejor”. Sí es el preponderante en países como el nuestro, claramente atravesado por una matriz colonial que, en distintos órdenes de nuestra cotidianidad, impulsa permanentes tensiones y enfrentamientos con las diversas lógicas, reivindicaciones, resistencias y re-existencias que en distintos territorios y dimensiones culturales sostienen la disputa por la hegemonía.

En dicho marco, nos interesa aquí compartir la cuestión de cómo “nombramos” a la discapacidad, comentando algunas discusiones y acuerdos que se desarrollaron en los últimos años, así como tensiones narrativas que, esperamos, se mantengan como tales, dando cuenta del carácter cambiante e inacabado de la experiencia humana. Es menester destacar aquí que la referencia a los Estudios Críticos Latinoamericanos en Discapacidad se debe, en primer lugar, a la necesidad de que, desde la presente propuesta, se promuevan reflexiones situadas, que consideren las experiencias y reflexiones desarrolladas en territorio y con perspectiva descolonial, desde la autoría de referentes con discapacidad y sectores aliados que piensan desde Latinoamérica; en segundo lugar, a la participación de las autoras en espacios de colaboración, debate, aprendizaje, activismo con perspectiva crítica respecto de paradigmas tradicionales que han desatendido (y continúan haciéndolo) las múltiples marcas de la opresión racista, patriarcal, capacitista, etc. en pos de un proyecto extractivista y globalizador de la vida que atenta, desde hace siglos, contra su riqueza y la diversidad del territorio latinoamericano (Yarza de los Ríos et al., 2019).

A partir de Frantz Fanon, Ramón Grosfoguel expresa una reflexión que contribuye a la comprensión de estos asuntos:

El racismo epistémico se refiere a una jerarquía de dominación colonial donde los conocimientos producidos por los sujetos occidentales (imperiales y oprimidos) dentro de la zona del ser se consideran a priori como superiores a los conocimientos producidos por los sujetos coloniales no-occidentales en la zona del no-ser. La pretensión es que el conocimiento producido por los sujetos pertenecientes a la zona del ser, ya sea desde el punto de vista derechista del «Yo» imperial o desde el punto de vista izquierdista del «Otro» oprimido occidental dentro de la zona del ser, por esta sola razón se considere universalmente válido para todos los contextos y situaciones en el mundo. Esto conduce a una epistemología universalista imperial/colonial tanto de derecha como de izquierda en la zona del ser al no tomarse en serio la producción teórica producida desde la zona del no-ser e imponer como diseño global/imperial sus esquemas teóricos pensados para realidades muy distintas a las situaciones de la zona del no-ser.

(Grosfoguel, 2012: 98).

Cabe aquí enfatizar la relación entre las distintas violencias racistas, basadas sobre la construcción de estándares de acuerdo a criterios biológicos y en procesos de patologización que continúan vigentes (Dueñas, 2013), con la construcción histórica de la discapacidad y sus múltiples consecuencias en la educación y en la ciudadanía (permanente infantilización de ciertos cuerpos, eterna heteronomía de los sujetos, etc.) que han dado lugar a lo que se conoce como capacitismo.

Wolbring (2008), Campbell (2009) y Taylor (2017) parten de la premisa de que el capacitismo se articula con el sexismo y el racismo, “discapacitando” poblaciones enteras porque no cumplen los ideales corponormativos socialmente establecidos. Campbell (2009) destaca además que el punto de vista capacitista sitúa a la discapacidad como enteramente negativa, proponiendo que esta debiese ser “mejorada”, curada o hasta eliminada.

(Gesser et al., 2022: 219)

1.4.1. Acerca del capacitismo

En los aportes del clásico modelo social anglosajón, podemos encontrar algunos indicios que caracterizan lo que denominamos, actualmente, opresión capacitista. Paul Abberley (2008) entiende que esa opresión se construye en relaciones sociales, mediadas por factores socioeconómicos, decisiones políticas y relaciones de diferenciación biológicas que jerarquizan y dividen a la sociedad en términos sexuales y raciales. El objeto de esa opresión es el cuerpo, sobre el cual recaen las prohibiciones, las prácticas esclavizantes, las distintas formas mediante las cuales se lo interviene. Además, podríamos agregar que esa opresión beneficia al orden social que en la modernidad asumió la forma histórica del capitalismo centralizado en los Estados nacionales.

Al interior de esa lógica de productividad particular de las formaciones sociales capitalistas, fue necesaria la construcción y el sostenimiento de ciertos estereotipos sobre el cuerpo “normal”. Por lo tanto, el “problema de la discapacidad” se asoció a personas consideradas no productivas, dando lugar a la normalización de un sistema de desigualdad. Al mismo tiempo, se desvió la atención de la discapacidad asociada al envejecimiento, se la redujo y se la concibió como algo excepcional.

En el año 2001, Fiona Campbell publicó un artículo en el que aborda el concepto de capacitismo (ableism, en inglés). La autora lo define como sigue:

[…] una red de creencias, procesos y prácticas que producen un tipo particular de yo y cuerpo que se proyecta como perfecto, típico de la especie, por lo tanto, plenamente humano privilegiando a quienes cumplen con el ideal corpóreo; mientras que la discapacidad se proyecta como un estado disminuido de ser, definido desde criterios biomédicos.

(Campbell, 2001: 44).

Fiona Kumari Campbell

Desde una perspectiva interseccional, es importante destacar que Campbell se reconoce como una académica y activista interdisciplinaria, especializada en Estudios sobre Discapacidad y Capacitación, en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Dundee, Escocia, Reino Unido. Consciente de las prácticas excluyentes de la academia, se identifica como una académica no tradicional, persona con discapacidad, LGBT y de origen minoritario religioso (debido a su origen australiano con ascendencia escocesa y judía de Sri Lanka).

Fuente: Professor Fiona Kumari Campbell | University of Dundee, UK

Por su parte, Gregor Wolbring, profesor de la Universidad de Calgary en Canadá, estudia el impacto de la ciencia y la tecnología en poblaciones marginadas, prestando especial atención a las personas con discapacidad. Recuperando a Wolbring, Mario Toboso Martín (2017) identifica las expresiones que puede asumir el capacitismo en la vida de las personas. La primera forma del capacitismo consiste en la categorización médica de las personas con discapacidad como deficientes o minusválidas, con su consecuente imperativo de rehabilitación. La segunda forma se refiere a la productividad y la competitividad económica como un requisito necesario para el progreso individual y social. Este imperativo conlleva la promoción de ciertas capacidades al tiempo que a otras se las considera innecesarias. De esta manera, el autor afirma que los efectos del capacitismo impactan en la jerarquización de derechos, la discriminación de algunos grupos sociales, la justificación de segregación a partir de otros “-ismos” (edadismo, racismo, sexismo, especismo), al tiempo que performa el lenguaje y las actitudes en todas las personas (no solo PCD).

Durante los últimos años, el término “capacitismo” fue fuertemente apropiado por la producción académica y el activismo latinoamericano. La autora chilena Michelle Lapierre Acevedo (2022) identifica una serie de puntos de contacto entre trabajos que pretenden estudiar el capacitismo en relación con otras dimensiones de interseccionalidad como el racismo (especialmente, en publicaciones brasileñas); el género (particularmente de trabajos interesados en conocer la realidad de mujeres negras, de color o afrocaribeñas); disidencias sexuales; neoliberalismo, capitalismo y clasismo (sobre todo en publicaciones hispanohablantes); pueblos indígenas, colonización, edadismo, etcétera.

En esta línea Gesser et al. (2022) sostienen que el capacitismo constituye un sistema estructural y estructurante, que se asienta en relaciones performativamente construidas sobre la repetición compulsiva de capacidades normativas, y que sitúa a ciertas corporalidades como material y ontológicamente defectuosas. Tal sistema opera mediante el condicionamiento, desde donde configura a las instituciones, a las organizaciones e incluso a los propios sujetos. De acuerdo con Gesser et al. (2022), el capacitismo refuerza la producción de vulnerabilidad como también de estándares y concepciones patologizantes de la vida y de los cuerpos, adjudicando más o menos sentidos a las experiencias vitales de las personas en función de dichos estándares en detrimento de sus derechos. Esto va acompañado, en primer lugar, de la responsabilización de las personas con discapacidad por su condición, así como de la tendencia a buscar la adaptación permanente de los cuerpos; asimismo, según expresan las autoras, implica tanto la jerarquización de los sujetos como una creciente precarización de las condiciones de vida, toda vez que las sociedades quedan eximidas de la responsabilidad de derribar barreras y construir apoyos.

El discurso biomédico y, en particular, el binarismo norma/desvío resultan el sustrato que le da origen al capacitismo, a partir de la construcción de un ideal normativo de cuerpo capaz y completo y, a la vez, su contraparte, el cuerpo abyecto, desde donde la discapacidad es comprendida como un estado de disminución del ser humano. Las autoras sostienen que este presunto estado de disminución suele ser el blanco de las prácticas biomédicas compensatorias y rehabilitadoras a fin de que estos cuerpos alcancen la completud y se adecuen al ideal de humanidad, cargando sobre las propias personas con discapacidad la responsabilidad de su condición individual. El capacitismo, entonces, sitúa a ciertas vidas en condiciones de mayor precarización, dado que el Estado suele considerar en el centro de sus acciones y políticas al ideal de cuerpo capaz, socialmente aceptado. En consecuencia, las distintas prácticas tienden a definir y a performativizar quienes somos y quienes debemos ser y, por consiguiente, también a determinar aquello que no debemos ser y en lo que no debemos convertirnos. En esta aproximación, entre otras posibles, pueden entreverse los hilos articuladores que establecen el parámetro de la normalidad corporal, fundamentado en el binarismo enfermedad/salud, y a partir del cual se erigen los principios biomédicos del cuerpo sano, funcional y perfecto.

Sugerimos el visionado de este breve video en que la investigadora Anahí Guedes de Mello explica qué es el capacitismo.

Entrevista com a Professora Anahí Guedes de Mello legendado

Fuente: Amorin (1/4/2022).

Anahí Guedes de Mello

Es antropóloga, desarrolló su trabajo y su trayectoria vital en Brasil, con intercambios en países como Portugal y Canadá. Durante la pandemia su labor se extendió al activismo en redes sociales y participó en varias instancias de conferencias, charlas, debates sobre el concepto de capacitismo y sus traducciones, así como sobre la participación de las personas con discapacidad en los espacios de investigación y las violencias hacia las mujeres con discapacidad.

Anahí es Doctora en Antropología Social (Universidad Federal de Santa Catarina). Además de su trabajo como activista, es investigadora asociada del Instituto de Bioética Anis.

Integra redes como el Grupo de Trabajo de Estudios Críticos sobre Discapacidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y coordina el Comité de Discapacidad y Accesibilidad de la Asociación Brasileña de Antropología (ABA).

Fuente: Schewe (2020: 214).

En la entrevista comentada, “'As deusas nos protejam dessas novas cruzadas'”: Anahí Guedes de Mello, anticapacitismo feminista desde el Sur global”, fue nombrada como “una de las principales referentes en esta temática [la discapacidad] en la región, destacando por su amplia producción académica y conocimiento" (Arvili et. al., 2016: 41) y "una de las más importantes teóricas emergentes de la discapacidad en Brasil” (Schewe, 2020: 215).

Se recomienda acceder a los siguientes materiales, que permiten adentrarse en la obra y biografía de Anahí Guedes de Mello:

Schewe, Lelia (2020). “As deusas nos protejam dessas novas cruzadas”: Anahí Guedes de Mello, anticapacitismo feminista desde el Sur global. Nómadas, (52), 215-226. http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n52/0121-7550-noma-52-215.pdf

TV ABA (4/11/2020]. Contracartilla de accesibilidad Anahi Guedes Mello. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=iuN03E-PMl0&t=597s

La noción de capacitismo ha sido muy fructífera a la hora de identificar, empíricamente, y promover la transformación de los efectos que posee en la vida social de las comunidades de nuestra región. A partir de su investigación, Lapierre Acevedo (2022), señala como prácticas capacitistas aún vigentes en América Latina:

- El asistencialismo, la medicalización, la privación de derechos (interdicción), la sobreprotección y/o la infantilización.

- En contextos educativos evidencia: prácticas de segregación en el ingreso, biologización de procesos educativos, la exclusión o ausencia de docentes con discapacidad.

- En contextos laborales: estigmatización de las PCD como sujetos vulnerables o incapaces, higienización de los espacios comunes.

- En las relaciones sociales: trato desigual, violencia, limitación en la participación ciudadana y política.

- Identidades: prácticas orientadas a culpar o responsabilizar a la propia persona con discapacidad por su existencia.

Capacitismo: La barrera de la que no se habla

Fuente: TEDx Talks (8/1/2024).

Reflexión sobre nuestras propias prácticas pedagógicas

- Listar algunas situaciones capacitistas presentes en la vida cotidiana de nuestras instituciones educativas.

- Como agentes capaces de transformar la realidad de nuestras instituciones, ¿qué actividades se podrían implementar para revertir las lógicas del capacitismo? Enumerarlas.

Tal como afirman Gesser et al. (2022), el desarrollo de una perspectiva anticapacitista, que sea conjuntamente interseccional y emancipadora, requiere tener en cuenta la lucha política que viene llevando a cabo el colectivo de las personas con discapacidad y debe orientarse a producir transformaciones sociales que faciliten la comprensión de la diversidad corporal como aspecto inherente a la naturaleza humana.

¿Qué acciones anticapacitistas se manifiestan, material y culturalmente, en Latinoamérica? (Lapierre Acevedo, 2022):

- Acciones que aseguren la promulgación e implementación de un marco legal y constitucional que proteja a las PCD, castigue el capacitismo y asegure su prevención.

- Constitución de un marco de relaciones sociales y colectivas entre iguales: rol de los movimientos sociales de PCD en unión con otros grupos segregados (movimientos crip, queer, artísticos, performativos, en redes sociales).

- Interpelación a los espacios institucionales.

- Revalorización de la experiencia en la investigación académica: métodos narrativos, biográficos, experiencia en redes y medios de comunicación.

- Sostenimiento del enfoque de los ajustes razonables y la accesibilidad para luchar contra la invisibilización del capacitismo.

- Posicionamiento ético político y epistemológico al respecto.

Hasta aquí hemos demostrado la necesidad de cuestionar el capacitismo en tanto eje de opresión que, en intersección con el sexismo y el racismo –entre otros–, reproduce procesos de exclusión social.

Desde esta posición teórico-política, el capacitismo puede ser develado a través de una perspectiva práctica emancipadora que ubique las luchas anticapacitistas a la par de otras, a fin de que las personas con discapacidad encuentren legitimidad en los espacios de la vida social que en la actualidad les son negados.

Ferrari (2020) sostiene la necesidad de que estas perspectivas se basen en la interseccionalidad e involucren tanto las prácticas profesionales, como las investigaciones referidas a las personas con discapacidad. Tanto es así que necesariamente los abordajes que pretendan teorizar sobre estas temáticas deben considerar la imbricación y las intersecciones estructurales existentes entre los distintos aspectos y cómo impactan entre sí.

A partir del relato que se encuentra publicado en el N° 4 de la Revista Inclusive del INADI, invitamos a abordar las siguientes consignas:

- Comentar alguna de las modalidades en que el capacitismo se intersecta con el sexismo y atraviesa la existencia de las personas.

- Describir la relación entre las prácticas rehabilitadoras y la reproducción de estas opresiones.

- Brindar algún ejemplo sobre los modos de resistencia que emergen ante los prejuicios y la discriminación.

Fuente: Risso y Véliz (2021: 53).