3. Trabajo y economía social, popular y solidaria

Objetivos

Se espera que al finalizar el estudio de la unidad las y los estudiantes hayan logrado:

- Problematizar qué es la economía y conocer las diversas lógicas y principios de integración de lo económico.

- Profundizar la comprensión de la economía desde una perspectiva plural a partir de la identificación de la economía pública, privada y popular.

- Identificar los diferentes enfoques conceptuales y trayectorias empíricas de la economía social y solidaria, y el lugar del trabajo como concepto organizador.

Introducción

Bienvenidos y bienvenidas a la tercera y última unidad de nuestra carpeta de trabajo. En esta unidad realizaremos una aproximación al amplio y diverso campo de la Economía Social y Solidaria (ESS) y la Economía Popular (EP), en el marco de lo que se concibe como economía plural. Asimismo, de manera transversal, reflexionaremos sobre el lugar del trabajo como concepto organizador de dicho campo, y analizaremos diversas experiencias y modalidades de producción, comercialización, distribución y consumo, alternativas a la lógica dominante del capital.

Para comprender el contexto en que reaparece la ESS, particularmente desde fines del siglo XX, es fundamental establecer un puente con los contenidos abordados en la Unidad 2, donde hemos presentado y analizado las profundas transformaciones socioeconómicas y políticas que han reconfigurado el mercado de trabajo, así como las condiciones laborales y de vida en Argentina y América Latina. Estas transformaciones son el marco en que vuelven a emerger tales iniciativas, experiencias y organizaciones.

Desde este enfoque, en esta tercera unidad de la carpeta retomamos lo trabajado en la Unidad 2 y avanzamos en el primer apartado en una caracterización inicial de la Economía Social y Solidaria y la Economía Popular; en el segundo apartado nos introducimos en el debate sobre qué es lo económico y sus diversas lógicas y principios de integración; en el apartado 3.3 presentamos los principales enfoques conceptuales de la economía social y solidaria tanto desde Europa como de América Latina y sistematizamos algunos conceptos centrales de este campo de estudios y acción. Concluimos con los contenidos de la unidad, en el apartado 3.4, analizando distintas trayectorias empíricas que conforman la ESS y la EP y ofrecemos algunos ejemplos prácticos. Estos nos permitirán reflexionar sobre la importancia de las economías alternativas, frente la lógica del capital, para el desarrollo y la transformación socioeconómica en las sociedades periféricas.

En síntesis, siguiendo el recorrido analítico propuesto, en esta tercera unidadN de la carpeta abordamos el lugar del trabajo como concepto organizador de las sociedades, para centrarnos en el estudio de diversos enfoques y experiencias de la ESS en tanto alternativas a la lógica del capital y la crisis del empleo asalariado. Para lo cual planteamos algunas preguntas clave:

- ¿Cómo pensamos lo económico? ¿Qué entendemos por economía plural?

- ¿Qué es la EP? ¿Qué es la ESS?

- ¿Por qué hablamos de un resurgimiento de la ESS a partir de la crisis de la sociedad salarial?

- ¿Cuál es el lugar del trabajo en la ESS?

Finalmente, presentamos una recapitulación de nuestro recorrido por los temas desarrollados en la carpeta de trabajo y proponemos algunas reflexiones para seguir pensando en estas transformaciones.

Esta unidad de la carpeta se basa en diversos materiales desarrollados por los equipos docentes de las materias Economía Social y Solidaria, y Trayectorias Empíricas y Políticas Públicas en Economía Social, de la Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria (EGESS) de la Universidad Nacional de Quilmes, Prof. Rodolfo Pastore, María Florencia Iglesias y Lizette Aguirre. También, por el equipo docente del Diploma de Extensión INICIA: Gestión de Iniciativas Económicas Colaborativas, y Economía Social y Solidaria (UNQ, 2020). Y, asimismo, en el elaborado por los y las docentes Santiago Errecalde, Rodolfo Pastore, Emiliano Recalde y Nelly Schmalko, para el curso Economía Social y Solidaria de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios de la UNQ.

Antes de comenzar, nos parece importante también resaltar que las resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación N° 3401/17 y 3400/17 establecen contenidos mínimos sobre Economía Social y Solidaria para las carreras de Abogacía y Contador Público Nacional. Al respecto, se señala que es central que los contadores públicos se formen en conocimientos específicos que aborden la gestión de cooperativas y mutuales y otras expresiones de la ESS, pero que también comprendan los fundamentos económicos y filosóficos que sustentan este tipo de instituciones, en donde la libertad personal de asociación en instancias de trabajo y proyectos asociativos resulta más importante que el capital (República Argentina, 2018).

Para quienes quieran profundizar en los contenidos curriculares mínimos planteados para la carrera de Contador Público sobre Economía Social y Solidaria, les dejamos a continuación un enlace a la nota que hace referencia.

República Argentina (2018), “Propuesta de contenidos para carreras universitarias”, 21 de agosto, Argentina.gob.ar. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/propuesta-de-contenidos-para-carreras-universitarias [Consulta: 24/2/21].

3.2. El debate sobre lo económico y las diversas lógicas y principios de integración de lo económico

Para comenzar a reflexionar sobre lo económico y problematizar las ideas hegemónicas que existen sobre ello, resulta importante preguntarnos qué entendemos por economía y qué lugar ocupa la economía en la sociedad. Lare analice dicho campo, como veremos a continuación.

3.2.1. Lo económico: enfoque formal y sustantivo

La economía, desde una perspectiva formal, parte de la noción de escasez, en un marco de necesidades infinitas, por lo cual su función es economizar eficientemente los recursos escasos, lo que la limitaría a una tarea de administración. En cambio, desde una perspectiva sustantiva, cuando hablamos de economía estamos haciendo referencia a las distintas modalidades en que las sociedades y grupos sociales organizan la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que se necesitan para la satisfacción de las necesidades y la reproducción de la vida.

En esta visión sustantiva, de la cual el filósofo y cientista social Karl Polanyi es uno de los principales exponentes, el énfasis está puesto en la interdependencia entre las personas y la naturaleza, y de estas entre sí, para obtener su sustento. Desde esta concepción, entonces, la economía es el proceso por el cual se satisfacen las necesidades humanas en una determinada sociedad, mediante diversas modalidades de producción, distribución, consumo y reutilización de bienes para satisfacer necesidades y multiplicar capacidades, bienes que pueden ser materiales, simbólicos, relacionales, finales o intermedios.

Karl Polanyi (1886-1964) fue un historiador económico y social y un antropólogo económico que se ocupó del estudio de los sistemas de intercambio y de las sociedades no mercantiles. De origen húngaro, nació en Viena, pero gran parte de su trabajo lo realizó en Gran Bretaña y EE. UU. Entre sus obras se destacan La gran transformación (1944) y Comercio y mercado en los imperios antiguos (1957).

Este autor introdujo la distinción fundamental entre sociedades caracterizadas por la reciprocidad, por la redistribución y por el intercambio, diferenciando los mercados periféricos o secundarios (en aquellas sociedades donde existe el mercado, pero este no constituye el eje ordenador general) de las sociedades con un sistema generalizado de mercado. Analiza también cómo se produce la circulación económica en las sociedades precapitalistas, en las que la economía está incrustada en otras relaciones sociales. En la sociedad moderna la economía se habría independizado del resto de las instituciones sociales para después dominarlas progresivamente. En cambio, en la casi totalidad de las sociedades tradicionales, la economía estaría empotrada o incrustada en otras relaciones sociales, como las relaciones de parentesco o los fenómenos religiosos. Para Polanyi, los aspectos institucionales son cruciales en todaeconomía, en la medida en que aseguran la recurrencia de los movimientos económicos y dan unidad al sistema productivo. Ya a mediados del siglo XX Polanyi señalaba los peligros implícitos en el hecho de que la definición formal de la economía se convirtiera en paradigma académico, visión política y sentido común. De esto se desprenden algunas consecuencias significativas, como la autonomización de la esfera económica con respecto al resto de la sociedad y la identificación del mercado con un mercado autorregulado. Basada en ello, según Polanyi (1977), esta corriente a la que llama “economía formal moderna” contempla determinados rasgos característicos:

- Autonomización de la esfera económica (asimilada al mercado) con respecto al resto de la sociedad. A través de este movimiento, se reduce lo económico únicamente a lo que pasa por el mercado. Desde esta perspectiva formal, el problema económico central es la escasez. Los recursos disponibles en una sociedad (naturaleza, dinero, trabajo) no son suficientes para satisfacer sus necesidades (ilimitadas). Por lo tanto, la economía debe proponer soluciones eficientes que resuelvan esta situación, diseñando mecanismos para cubrir una cantidad creciente de necesidades y empleando recursos disponibles escasos. Para resolver esta asignación eficiente de recursos escasos a fines múltiples se recurre al mercado, utilizando los precios como pauta para ordenar la distribución. Así, el mercado sería la institución donde se ejercen las acciones individuales para lograr el bienestar de la sociedad. En consecuencia, desde esta perspectiva solo tendrían carácter económico las prácticas que pasan por el mercado.

- Identificación del mercado como institución autorregulada. Este aspecto implica el ocultamiento de todos aquellos cambios históricos e institucionales que fueron necesarios para el advenimiento del mercado como eje organizador, olvidando las estructuras institucionales que lo hacen posible, donde quizás la más importante sea el Estado moderno burgués. Así, lo económico se presenta escindido de lo político, cultural y social, aun cuando sea difícil negar su carácter de construcción política y social.

- Identificación de la empresa moderna con la empresa capitalista. Esta asimilación se basa en la propiedad privada de los bienes de producción, por lo que la creación de bienes supone un posible lucro para los dueños del capital (Laville, 2003). Es decir, este formato empresarial se guía por el objetivo del lucro bajo una relación asalariada, con su concepto de lo productivo y la eficiencia.

Cuando se alude a “lo económico” como ámbito separado de otros ámbitos de la vida humana, se hace referencia a la economía en tanto definición formal escindida de lo político, cultural y social. Por lo tanto, la economía, como disciplina formal, sería el ámbito donde se plantea analíticamente el problema de la escasez, una tecnocracia que busca autolegitimarse en la opinión pública bajo el paradigma de la supuesta asignación eficiente de los recursos escasos.

Esta corriente dominante ha invisibilizado la diversidad de principios y formas económicas existentes –precisamente lo que nos interesa señalar en esta unidad–, a partir de consolidarse como una ortodoxia en la enseñanza de la disciplina y en el discurso económico hegemónico. En su raíz y exposición canonizada, este enfoque económico se basa en los principios conceptuales de la llamada revolución marginalista, de matriz neoclásica, surgida a finales del siglo XIX. En tanto explicación de lo económico, parte del axioma de la escasez, como ya señalamos, y de la racionalidad individual instrumental. Asimismo, toma en cuenta el comportamiento de los agentes individuales (consumidores/as y productores/as), quienes estarían motivados por la maximización de su interés individual (optimizando beneficios y minimizando costos), en un contexto de mercado competitivo ideal (competencia “perfecta”). Por lo tanto, según esta corriente, si se dejara actuar con libertad a la “mano invisible” del mercado, se obtendría un mayor bienestar individual y, consecuentemente, de la sociedad en su conjunto.

La perspectiva sustantiva de la economía plantea la existencia de una pluralidad de principios económicos y postula la necesidad de “encastramiento” de lo económico en lo social.

Esto significa para Polanyi la reinserción de lo económico en las formas institucionales e históricas que le dieron origen, haciendo énfasis en que las formas económicas no son naturales sino construcciones sociales y políticas y, por tanto, modificables.

La perspectiva sustantiva de la economía, en cambio, nos permite desnaturalizar el mercado autorregulado, identificando que no hay un único modo de organizar la economía, sino que las formas de producción, distribución y consumo son plurales e híbridas en la práctica y en los diversos contextos sociohistóricos. Desde la perspectiva de la ESS, se refiere a lo económico buscando reconocer una diversidad de actores, instituciones y principios orientados a “la producción y reproducción de las bases materiales de una sociedad, de modo que garantice la reproducción de la vida con dignidad de todas y todos sus integrantes, intergeneracionalmente y en armonía con la naturaleza” (Coraggio, 2013: 2).

En este marco, siguiendo a Polanyi (1975), se identifican distintos principios de integración económica.

- La autarquía hace referencia a la administración doméstica: “la idea de que la casa se sostiene con lo propio, con sus propios recursos, con su propio trabajo” (Coraggio, 2010: 63). Con ella, se apunta a dar cuenta de la capacidad de cada comunidad para satisfacer lo necesario con los propios recursos.

- La reciprocidad se plantea a partir de la obra del antropólogo Marcel Mauss, El ensayo sobre los dones (1925), y se vincula a la noción de solidaridad. Se trata de la construcción de lazos sociales que implican relaciones de “don” y “contradón”; lo que se prioriza es el sostenimiento del vínculo (como en las experiencias de cooperativas, mutuales, redes de trueque, círculos de ahorro y crédito solidarios, bancos de horas, redes de ayuda mutua, etc.). El dar (don), que parece ser unilateral, en realidad obliga al que recibe a devolver (contradón). Al haber don, hay obligación, y si hay reciprocidad de parte de quien recibe, se teje un lazo social no necesariamente mediado por el dinero.

- La redistribución implica la apropiación y distribución colectiva del excedente dentro de una unidad económica determinada. En las sociedades modernas, el Estado cumpliría un rol fundamental en ese sentido, a través de transferencias monetarias, subsidios a la producción, servicios públicos gratuitos, medios de consumo básico, etc. Los sentidos de la redistribución definen a su vez el carácter de un Estado, sobre quién se apoya para lograr sus ingresos y en quién invierte o a quién subsidia, procurando –o no– la justicia social y la mayor o menor distribución social de la riqueza producida.

- En el intercambio aparece la institución mercado (en sentido amplio). Para que exista intercambio tiene que haber relación entre personas, aun cuando el sistema capitalista haya hegemonizado dicho accionar, invisibilizándolo. Esta cuestión se exacerba más todavía en el contexto actual de expansión de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que mediatizan buena parte del proceso y el vínculo social que sustenta dichas prácticas de intercambio.

En definitiva, desde la definición formal de “lo económico” se identifica a la economía con su forma de mercado como si fuera universal, en tanto que para la economía sustantiva los procesos económicos varían de unas sociedades a otras, según las relaciones sociales de producción y los principios económicos predominantes en cada tipo de organización social. Más aún, bajo la hegemonía de las relaciones sociales capitalistas, es necesario reconocer y validar las formas plurales de hacer economía y las distintas racionalidades en el actuar económico, porque, si bien estas se encuentran subsumidas a la lógica del capital en tanto lógica dominante, no dejan de presentar una pluralidad de prácticas y lógicas económicas diversas de los actores y grupos sociales, tal como iremos desarrollando.

Un ejemplo interesante para pensar esta pluralidad de lógicas y racionalidades económicas puede verse en el video de una experiencia que se realiza en la Puna jujeña: el encuentro de intercambio “Cambalache - Trueque de la Red Puna” (2009). “El Cambalache es un encuentro anual de intercambio que realizan las comunidades de la Red Puna. Es una modalidad que nos muestra otras formas posibles de construir mercado, que además de resolver necesidades concretas, contribuyen a la recuperación y fortalecimiento de la cultura de estas comunidades y sus modos de habitar el territorio”. Realización: Dario Setta.

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=fDuEWivdM_4 [Consulta: 12/2/21].

Para profundizar esta temática y enriquecer la actividad que proponemos a continuación les dejamos el siguiente texto de lectura obligatoria de la unidad:

Coraggio, J. L. (2010) “Pensar desde la perspectiva de la economía social”, en Cittadini, R.; Caballero, L.; Moricz, M. y Mainella, F. (comps.): Economía Social y Agricultura familiar: hacia la construcción de nuevos paradigmas de intervención, Buenos Aires: Ediciones INTA. Disponible en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-economia_social_y_agricultura_familiar.pdf

Sobre la base de lo expuesto hasta aquí, reflexione y comparta en un foro de intercambio del aula virtual:

- ¿Qué concepción de lo económico tenía antes de iniciar la carrera? ¿Cuál o cuáles visiones de lo económico ha visto en otras materias de la carrera? ¿Qué sugiere esta distinción entre la visión formal y la sustantiva y qué miradas habilita o aporta?

- ¿Qué entendemos por empresa?

3.2.2. Lógicas y principios de la economía plural: privada, popular y pública

El académico francés Jean Louis Laville (2004) presenta la noción de economía plural, desde la cual critica la visión reduccionista de la acción económica implícita en el utilitarismo en economía. Para ello, sigue la distinción ya clásica formulada por Polanyi, antes señalada, entre el sentido formal de la economía convencional (medios escasos y fines múltiples), y el sentido sustancial de la economía en cualquier sociedad (economía en tanto interrelación humana y con la naturaleza como actividad de producción, distribución, circulación yconsumo de bienes con el objeto de satisfacer necesidades humanas). Al igual que Polanyi, Laville destaca que la visión formal de la economía lleva a tres reduccionismos: a) asimilar la esfera económica al mercado; b) obviar los contextos institucionales que la propia acción mercantil requiere, y c) identificar a la empresa lucrativa como la única forma de unidad económica generadora de bienes.

Jean Louis Laville. Sociólogo y economista. Profesor en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Paris (CNAM). Desarrolló sus investigaciones en Sociología Económica en el Laboratorio Interdisciplinario para la Sociología Económica (Lise, CNRS-CNAM, París) y es el coordinador europeo del Instituto Karl Polanyi de Economía Política. Participa de múltiples redes internacionales, es miembro fundador de la red europea EMES (que investiga perspectivas socioeconómicas como la economía social y solidaria) y de la red latinoamericana RILESS (Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria).

Ha publicado Action publique et économie solidaire (2005), Sociologie des services (2010), Diccionario de la otra economía (2013), La economía social y solidaria en Europa y en Francia (2012), Economía solidaria y movimientos sociales. Una mirada desde Europa (2015), entre muchos otros trabajos.

Fuente: https://www.uaoceu.es/sites/default/files/investigacion/consejoasesor/CV Jean Louis Laville.pdf y http://www.socioeco.org/bdf_auteur-196_es.html, donde puede consultarse el listado completo de sus publicaciones.

Laville (2004) señala la importancia de una perspectiva plural de la economía, que reconoce la coexistencia de una diversidad de principios de integración de la actividad económica, así como una pluralidad de formas organizativas.

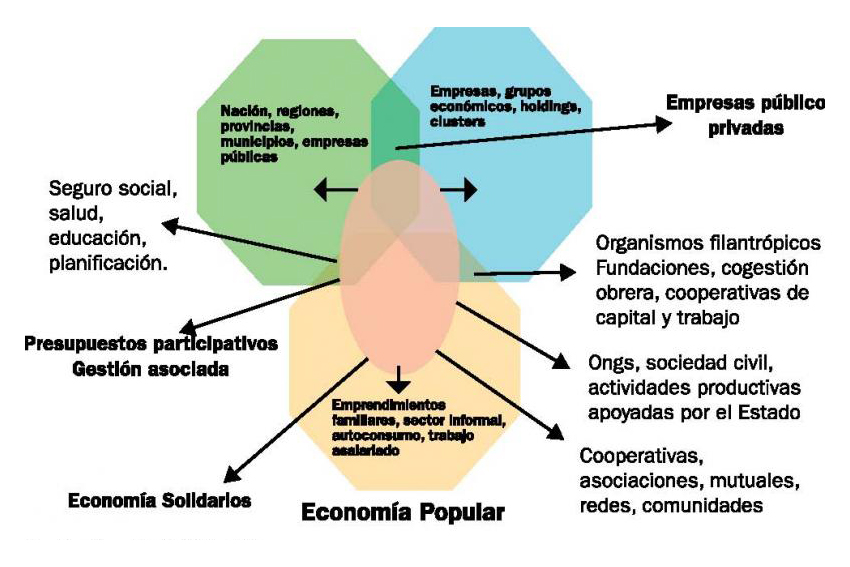

Desde esta perspectiva, los procesos económicos dependen de cada cultura, de la forma concreta de resolver las interacciones sociales, las formas de trabajo y la organización que se da cada sociedad para afrontar sus necesidades. Esto es lo que explica la existencia de determinados valores, motivaciones y actuaciones prácticas (Comas d’Argemir, 1998) y, por lo tanto, la existencia de diferentes formas organizativas de lo económico. Para conceptualizar este escenario, Coraggio (2009a) introduce la idea de un sistema económico mixto o plural en tensión, integrado por tres subsistemas o sectores con sentidos diversos:

- el sector de economía empresarial capitalista, orientado por la acumulación privada de capital;

- el de la economía popular, orientado por la reproducción de la vida de los miembros de las unidades domésticas, grupos y comunidades particulares,

- y el de economía pública, orientado por una combinación de objetivos – muchas veces en tensión–, tanto de bien común y garantía de derechos, como de acumulación política.

La ESS en la economía mixta

Fuente: Coraggio (2009a: 11).

En una economía mixta o plural, según este autor, la cultura en general está colonizada por los valores civilizatorios que son funcionales a la acumulación ilimitada del capital. Tanto es así que, si bien la economía popular dentro de su unidad doméstica genera lazos de reciprocidad e intercambio, no necesariamente estos lazos se reflejan de la misma manera hacia la comunidad, ya que está introyectada por valores económicos hegemónicos tales como el individualismo o las relaciones de disputa competitiva. El desafío entonces es cómo dotar de solidaridad sus prácticas, apuntando a fortalecer lazos sociales virtuosos y eficaces entre las personas, las organizaciones socioeconómicas y sus comunidades, reconociendo al mismo tiempo el trabajo reproductivo en las unidades domésticas (y las inequidades de género e intergeneracionales que puedan tener asociadas), así como las necesidades de apoyo y vinculación de políticas públicas apropiadas.

La noción de economía plural (Laville, 2004) busca desnaturalizar la “utopía liberal” de una economía y sociedad autorreguladas por las leyes del mercado, que bajo la hegemonía de la acumulación capitalista a lo largo de la historia y en la actualidad, ha puesto en jaque al propio sustento de las condiciones de vida humana y de la naturaleza. Desnaturalizarla implica, entre otras cuestiones, reconocer que no hay un único modo de organizar la economía sino que, como veremos luego, la economía plural rescata las diversas formas de organización socioeconómica y los distintos principios de relaciones de distribución presentes también en nuestras sociedades. Una de esas for mas contrahegemónicas es, justamente, la ESS, por lo cual es conveniente ir comenzando a indagar sobre las definiciones que la caracterizan.

José Luis Coraggio. Economista argentino (UBA) y Magister Artium en Ciencia Regional de la Universidad de Pennsylvania. Investigador y docente universitario con destacados antecedentes en el campo de la economía social, solidaria y popular.

Ha sido Rector de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento y Director-organizador del Instituto del Conurbano de dicha universidad. Desde 2003 es el Director Académico de la Maestría en Economía Social (MAES) de la misma entidad.

3.2.3. Las tres dimensiones del campo de la ESS

La multiplicidad de iniciativas socioeconómicas que constituyen la ESS coexiste con distintas formas de designar y entender este proceso. Existe una diversidad de terminologías –tales como economía popular, economía social o economía solidaria– que dan cuenta de un campo dinámico de significaciones y acciones sociales en pleno desarrollo, expansión y cambio. En este sentido, como ya mencionamos, Pastore (2010) propone considerar a la ESS como un campo en construcción, conformado por tres dimensiones de análisis interrelacionadas: a) una dimensión de trayectorias empíricas, b) una dimensión político-organizativa; y c) una dimensión simbólica. Veamos algunas consideraciones sobre las mismas a continuación.

- La dimensión de trayectorias empíricas, es decir, de experiencias diversas realmente existentes, da cuenta de una forma diferente de hacer economía, que une finalidad social de reproducción de la vida con dinámicas organizacionales de gestión asociativa y democrática. Como señalamos al comienzo, la denominación ESS busca integrar en un espacio compartido tanto las experiencias de la economía social histórica (particularmente la rica tradición del cooperativismo y el mutualismo) como las iniciativas de la nueva economía social, también llamada economía solidaria. En este último caso se hace referencia a diversas iniciativas emergentes, como las distintas formas de empresas o cooperativas sociales, las empresas recuperadas por sus trabajadores/as, las redes asociativas de emprendimientos de la economía popular, la agricultura familiar en el marco de estrategias asociativas, los mercados solidarios y ferias de ESS, las redesde comercio justo, las experiencias de monedas sociales, los programas de microcrédito y finanzas solidarias, las iniciativas asociativas de hábitat, entre otras. Analizaremos estas experiencias a partir de algunos ejemplos en el apartado 3.4.

- La dimensión político-organizativa alude a la existencia de proyectos de sociedad en disputa, y plantea una tensión estructural entre la adaptación a lógicas hegemónicas de funcionamiento económico y social y la potencial capacidad de transformación social con vistas a democratizar la economía y profundizar la solidaridad sistémica. Hace referencia a la disputa con las formas hegemónicas de poder económico y político, así como a diversos proyectos de sociedad que se presentan en un determinado momento.

En términos de Pastore (2006), la economía social reconoce una diversidad de fuentes ideológicas que desde sus orígenes se rebelan contra la posibilidad y efectos de una sociedad de mercado autorregulado, proyectando distintas alternativas de desarrollo sociopolítico y económico asentadas en la autogestión y la democratización económica. También Coraggio (2014) realiza un planteo más político de la ESS como proceso de transformación social y lucha contrahegemónica, en el camino de construcción sistémica de “otra economía”. Así la ESS pasa de ser vista como experiencias de sobrevivencia de los sectores populares, a constituir un punto de partida de una alternativa sistémica cuya viabilidad requiere también la construcción de otra política y otro Estado, otros sujetos; movimientos sociales con programas de transformación y no solo reivindicatorios de demandas particulares. En definitiva, estos aportes muestran la tensión que atraviesa a la ESS, en tanto amalgama dos cuestiones en su propia matriz constitutiva, esto es: los objetivos explícitos desde sus orígenes de transformación social contrahegemónica versus las dinámicas de adaptación a las lógicas dominantes del mercado. Este debate político ha estado presente en el desenvolvimiento de la economía social más histórica, y se ha reactualizado en las últimas décadas desde las nuevas prácticas y enfoques de la economía solidaria, posibilitando diversos posicionamientos políticos y prácticos al interior de dicho campo.

- La dimensión simbólica implica formas de significar y conceptualizar las prácticas humanas en la interacción económica, que centra su atención en las condiciones de reproducción de la vida y en las relaciones sociales de las personas entre sí y con su hábitat. Implica también centrar la reflexión en torno a la definición y representación simbólica que va a dar significaciones e identidad compartida a este conjunto heterogéneo de trayectorias empíricas. De allí que los debates conceptuales sobre las definiciones del campo de la ESS resulten claves. En sus últimos textos Pastore (2014) considera que esta dimensión simbólica de la ESS es más amplia que el debate conceptual, en la medida que incluye también la construcción de sentidos y significaciones en los planos culturales, educativos y comunicacionales.

Rodolfo Pastore. Profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Licenciado en economía (UBA), con formación de posgrado en sociología económica y en historia de las instituciones económicas (Universidad Complutense de Madrid). Se especializa en el campo de la Economía Social y Solidaria, desde la docencia, la investigación, la extensión y la gestión universitaria. Ha sido Director de la Licenciatura de Comercio Internacional y del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ. Actualmente es Director (Decano) del Departamento de Economía y Administración de la UNQ.

Para complementar y enriquecer lo presentado aquí les proponemos la siguiente lectura obligatoria de la unidad:

Pastore, R. (2014), “La economía social y solidaria, una construcción colectiva y plural”, en M. Lozano y J. Flores (comp.), Democracia y sociedad en la Argentina contemporánea. Reflexiones para un debate. Bernal: Editorial UNQ.

3.3. Enfoques conceptuales de la ESS en Europa y América Latina

En este apartado de la Unidad 3, realizamos una aproximación más sistemática a los enfoques conceptuales y trayectorias empíricas de la ESS. Para ello, en primer lugar, presentamos las perspectivas de los países europeos, a partir de la descripción del enfoque jurídico-institucional, el de las empresas y cooperativas sociales y sus vínculos con la economía civil y de comunión, y la corriente europea de la economía solidaria. En segundo lugar, nos introducimos en los principales enfoques desde América Latina, con especial atención a la economía del trabajo y economía para la vida, y la perspectiva de la economía de solidaridad. Posteriormente analizamos cómo la ESS reconoce y engloba una diversidad de trayectorias organizativas para hacer economía, a partir de la presentación de diferentes formas de organizaciónde la economía y del trabajo. Estas trayectorias dan cuenta de la importancia de las economías alternativas y la identificación de nuevas formas de trabajo que han reconfigurado la relación salarial, cuestión que hemos abordado en la Unidad 2.

3.3.1. Las perspectivas sobre la ESS en los países europeos

En este punto presentamos tres perspectivas europeas, para lo cual mencionamos los principales aportes y debates teóricos presentes en las y los autores referentes del campo:

- En primer lugar, exponemos el enfoque jurídico-institucional que reconoce a la Economía Social según la estructura formal de las organizaciones.

- En segundo lugar, introducimos el análisis de las empresas y cooperativas sociales como experiencias que surgen en las áreas de integración sociolaboral y provisión de nuevos servicios colectivos y/o asistenciales, la importancia de sus vínculos con la economía civil y de comunión.

- Por último, analizamos la perspectiva europea de la economía de solidaridad que contempla una visión más amplia de la economía y de la esfera política.

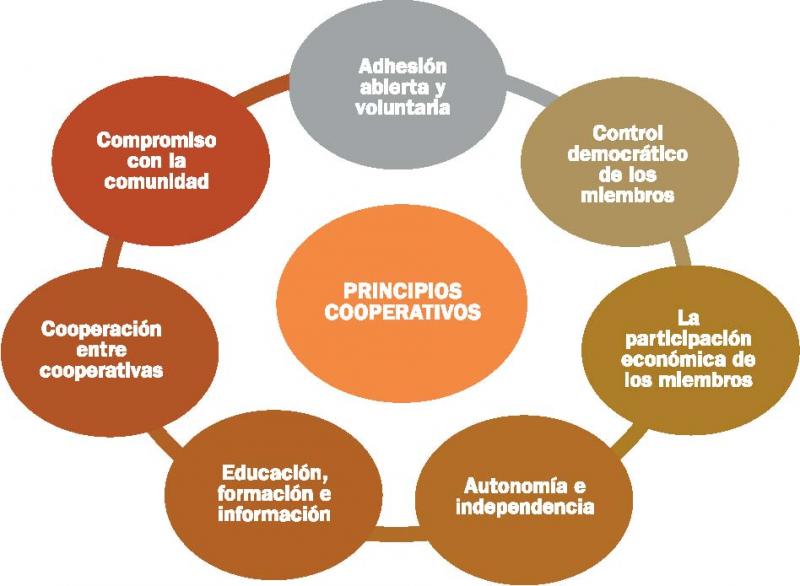

El enfoque jurídico-institucional y la consolidación del sector en Europa

La perspectiva institucional identifica a la economía social (ES) como un tercer sector de la economía, en el sentido de que las actividades se desarrollan diferenciadamente de la economía pública y la economía privada lucrativa. Incluye a todas las entidades que no persiguen el lucro sino la satisfacción de necesidades de sus miembros, están orientadas al bienestar, con participación de la sociedad civil y no están controladas por socios/as capitalistas o inversores/as.

Según la perspectiva institucional, los valores de la ES se materializan a partir de la forma jurídica (estructura formal) de las entidades. De acuerdo con Rafael Chávez y José Luis Monzón, principales exponentes de esta perspectiva, el sector está integrado por las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, pero también por las fundaciones, organizaciones religiosas, partidos políticos, sindicatos y otras entidades no lucrativas que conforman el llamado tercer sector.

Dentro de los principales aportes de esta perspectiva, encontramos, en primer lugar, el agrupamiento en un ámbito común de diversas entidades que en su accionar y valores se diferencian de la lógica privada lucrativa, pero también de la estatal. Es decir, son entidades que “en su funcionamiento contestan y cuestionan la lógica del desarrollo capitalista” (Monzón, 1987: 22). En este marco, España presenta casos significativos en los cuales se ha avanzado en la consolidación de la ES como sector económico y político diferenciado. Como ejemplo, cabe destacar el caso de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, que nuclea 29 confederaciones de la ES a nivel nacional y representa aproximadamente el 10 % del PIB español. Así también, a nivel regional, en Europa se puede mencionar la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF)N, instituida formalmente en 1998.

Estas entidades, así como el CIRIEC (Centro Internacional de Información e Investigación sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa), debaten sobre la ES, presentan informes sobre su rol en el plano socioeconómico y ponen en la agenda pública sus requerimientos y demandas.

Social Economy Europe (SEE) fue creada en noviembre de 2000 bajo la denominación de CEPCMAF –Conferencia Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones– con el objetivo de establecer un diálogo permanente entre la Economía Social y las Instituciones europeas. En 2008, CEP-CMAF cambió su nombre y se transformó en “Social Economy Europe”, representando la voz de los 2,8 millones de empresas y entidades de la economía social en la Unión Europea.

Rafael Chaves Ávila es Doctor en Ciencias Económicas (1995) por la Universidad de Valencia. Profesor titular de dicha Universidad en el Departamento de Economía Aplicada, y director del Instituto Universitario de economía social y cooperativa (IUDESCOOP) desde el año 2003 (http://www.uv.es/iudescoop). Presidente de la Comisión científica de CIRIEC-International para la economía social y cooperativa.

José Luis Monzón Campos es Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, presidente del CIRIEC-España y de la Comisión Científica Internacional del CIRIEC para la economía social y cooperativa. Miembro del Consejo de Redacción de varias revistas españolas y extranjeras y director de la Revista CIRIEC-España. Ha dirigido diversos proyectos de investigación españoles e internacionales en materia de economía social y cooperativa. Autor de numerosos artículos y libros, principalmente sobre economía social y empresas de trabajo asociado.

Como segundo punto, esta definición, basada en la constitución formal de la entidad, permite la operacionalización del sector de la ES en indicadores. Así, es posible cuantificar la magnitud del sector en términos de contribución a la generación de valor, empleo y otros efectos positivos sobre la integración social, pudiendo de esta forma interpelar la agenda de políticas públicas para el sector. Al respecto, y sobre la base de los trabajos de los autores de la ES institucional, Europa ha desarrollado el Sistema Europeo de Cuentas Satélites de la Economía Social, en el cual se refleja el valor agregado y la importancia económica de las entidades que la conforman.

Sin embargo, cabe mencionar que algunos autores advierten los límites de definir a la ES por su constitución formal. Laville (2003) plantea que las condiciones normativas de igualdad jurídica de los miembros de una cooperativa no garantizan de por sí procesos efectivos de democracia participativa. Otros autores también dan cuenta de estas tensiones (Singer, 2004; Defourny y Develtere, 2001), introduciendo el concepto de coopitalismo, como proceso de subsunción a las lógicas de funcionamiento mercantil capitalista de algunas trayectorias enmarcadas formalmente en la ES.

Las empresas y cooperativas sociales y sus vínculos con la economía civil y de comunión

Las empresas sociales o cooperativas sociales se expandieron en distintos países europeos desde fines del siglo XX ante la crisis de la sociedad salarial y las problemáticas del Estado social para atender nuevas necesidades emergentes, específicamente en las áreas de integración sociolaboral y provisión de nuevos servicios colectivos y/o asistenciales. Dicha renovación del sector social de la economía ha recibido distintas denominaciones en cada contexto nacional europeo, tales como empresas de inserción social, empresas comunitarias, cooperativas de solidaridad social, empresas de interés colectivo, entre otras.

En este contexto, Italia ha sido un caso pionero en estas trayectorias, pues ya desde la década de 1970 comenzaron las primeras experiencias de empresas sociales vinculadas a las estrategias de salud mental comunitaria. Las empresas sociales, luego de un significativo desarrollo y ampliación de los sectores sociales de actuación durante la década siguiente, tuvieron un primer reconocimiento legislativo en la ley de cooperativas sociales de 1991.

Algunos autores como Rotelli (1998) sostienen que a fines de la década de 1980 se comenzó a hablar de “empresas sociales” como forma de designar a las estrategias socioeconómicas que surgieron desde los años 70. Estas nacieron para hacer frente a las graves consecuencias de la creciente “desafiliación social” (Castel, 2009) provocada, como ya hemos señalado, por el cambio de paradigma socioproductivo e institucional que tuvo efectos sobre crecientes capas de la población en términos de vulnerabilidad social, precariedad laboral y de la vida.

De manera concisa, puede entenderse a las empresas sociales como entidades asociativas que realizan una actividad económica regular (desarrollo de bienes o servicios que satisfacen necesidades humanas) y están orientadas por una finalidad social de beneficio para la comunidad, básicamente por dos vías: 1) proveen y facilitan el acceso de bienes públicos vinculados a necesidades emergentes; o 2) impulsan la inclusión social de colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

La empresa social, entonces, constituye una organización socioeconómica asociativa con finalidad de utilidad social de provisión de bienes y servicios. Para alcanzar dicho fin, acude a una estrategia de hibridación de recursos (Laville, 2003), es decir, la combinación de recursos diversos que provienen del mercado, de la redistribución estatal y/o de la reciprocidad. De allí que también resulte central para dicha estrategia de hibridación su asiento territorial y la red de vinculaciones que logre desarrollar con un amplio conjunto de actores interesados. Dicho concepto de hibridación de recursos que aporta Laville (2003) se extiende como una estrategia válida utilizada por el campo más amplio de la ESS e incluso de la EP.

Para ampliar sobre la temática de empresas sociales se sugiere la lectura de la bibliografía recomendada de esta unidad:

Pastore, R.; Altschuler, B.; Sena, S; Mendy, G.; Martínez, M.; Polinelli, S. (2015), “Sistematizando prácticas en economía social y solidaria: universidad y empresas sociales para un desarrollo territorial inclusivo”, en C. Fidel, C. y A. Villar, Miradas y controversia del desarrollo territorial en Argentina. Aproximaciones a un enfoque analítico, t. II, Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación y Universidad Nacional de Quilmes, pp. 39- 70.

La corriente europea de la economía solidaria

La ES en Europa presenta una perspectiva más amplia que la del tercer sector. Laville se refiere a ella no como un sector supletorio cuando los sectores centrales –Estado y mercado– encuentran algunos límites, sino “como el conjunto de las actividades que contribuyen a la democratización de la economía, a partir de compromisos ciudadanos, sabiendo que algunas de esas actividades, como el comercio equitativo, tienen una dimensión internacional” (2005: 9). Tal movimiento multiforme de ES no tiene por objeto sustituir la acción estatal; por el contrario, propone formas de regulación política que buscan, en articulación con las regulaciones públicas, una reinserción de la economía en un proyecto de integración social y cultural.

Así, uno de los elementos más interesantes que aporta la visión europea de la ES es que no se define como un conjunto de meras actividades económicas con propósito social, sino que se basa en un concepto ampliado de la economía y de la esfera política. Para Laville, la economía solidaria y sus prácticas suponen una forma de democratización de la economía a partir de compromisos ciudadanos. Esta perspectiva define las iniciativas que ocurren en su seno desde una doble dimensión: socioeconómica y sociopolítica. Desde la dimensión socioeconómica, el enfoque de la economía solidaria se sustenta sobre la idea de que la economía no se reduce únicamente al mercado, sino que debe incluir los principios de redistribución y reciprocidad inspirados en los tres pilares de la economía de Polanyi (1975) que ya desarrollamos en el apartado 3.2.1 (mercado, redistribución y reciprocidad). Desde la dimensión sociopolítica, estas experiencias suponen un avance hacia la democratización de la sociedad porque proporcionan visibilidad, dan voz y traen a la esfera de lo público iniciativas generadas desde la sociedad civil que, en el marco de la ortodoxia capitalista, quedarían en el espacio de lo privado (Pastore, Iglesias y Aguirre, 2015).

Para reflexionar sobre la relación entre trabajo y ESS y profundizar en las perspectivas europeas les dejamos los siguientes videos:

Jean Louis Laville, profesor catedrático en Economía Solidaria. Conferencia “Asociarse y Cooperar para el Bien Común” (2018), organizada por el Posgrado de Dirección de Empresas de Economía Social de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Francés en Zaragoza, para conmemorar el 50º Aniversario de Mayo del 68 (duración 00:23:27).

Rafael Chaves Ávila, “¿Que es la Economía Social” (2019), IUDESCOOP (Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento) de la Universitat de Valencia (duración 00:01:28).

Rafael Chaves Ávila, “Una economía solidaria es posible” (2020). Primera sesión de la II Edición del Curso de Formación en Economía Social y Solidaria. Organizado por IUDESCOOP y EsF (Economistas sin Fronteras) (duración: 01:30:00).

3.3.2. Principales enfoques de la EES desde América Latina

Desde América Latina se han desarrollado diversas perspectivas sobre la ESS, teniendo en cuenta las particularidades de nuestra región, cuyas principales referencias desarrollamos a continuación.

Economía del trabajo y economía para la vida

Las perspectivas de la economía del trabajo y la economía para la vida, si bien realizan aportes diferenciados, tienen en común el valor de impulsar sentidos alternativos de la construcción económica de la sociedad, basadas en el criterio central de la reproducción ampliada de la vida humana y el buen vivir.

Como hemos visto, la definición sustantiva de la economía, con el objeto de garantizar la reproducción de la vida, es reivindicada por reconocidas voces de la ESS y de las corrientes económicas feministas. En tal sentido, en tanto que Coraggio (2004a y otros trabajos) va a plantear la noción de reproducción ampliada de la vida, las economistas feministas van a referirse al concepto de sostenibilidad de la vida (REAS, 2014).

La economía del trabajo, desarrollada por Coraggio, implica un contrapunto con la economía del capital:

[…] así como desde la Economía del Capital se ve el conjunto de la economía a partir de la lógica del capital y su acumulación, y el sistema de intereses en la sociedad resulta hegemonizado por los intereses generales o de determinadas fracciones de los capitalistas, desde la Economía del Trabajo se ve el conjunto de la economía a partir de la lógica del trabajo y su reproducción ampliada, confrontando esa hegemonía y afirmando la primacía de los intereses del conjunto de los trabajadores y de sus múltiples identidades y agrupamientos (Coraggio, 2004a: 151).

Desde esta perspectiva, la unidad doméstica (UD) se presenta como célula de la economía del trabajo, ya que tiene como objetivo la reproducción de la vida de sus miembros, pudiendo variar en su estructura y extensión, según la cultura de cada sociedad. Por lo tanto, la UD puede analizarse desde dos dimensiones: 1) por un lado, este agrupamiento interactúa en forma cotidiana, regular y permanente, incorpora diversos tipos de ingreso para proveerse y asegurar un cierto nivel de vida, comparte los recursos, y toma decisiones de consumo de forma conjunta; 2) por otro, dicho grupo puede estar ligado biológicamente a través de la existencia de lazos familiares o por diversos tipos de afinidad (étnica, ideológica, etc.), participar en redes de reciprocidad y de distribución social. Por otra parte, la UD depende principalmente de la utilización de su fondo de trabajo para lograr su reproducción biológica y cultural, que se alimenta por dos vías principales: a) trabajo de reproducción no mercantil y b) trabajo mercantil (Coraggio, 2004b).

Esta economía del trabajo se basa en la generación de prácticas contrahegemónicas, a favor de los y las trabajadoras, y de sus relaciones en armonía con la naturaleza. Para que estas prácticas se consoliden en clave de una transformación del sistema económico actual –con su lógica imperante de acumulación de capital y explotación– es necesario promover la solidaridad y organización entre los/as trabajadores/as, vincularlos/as en tejidos territoriales que a su vez dialoguen con el pequeño y mediano capital, y promover estrategias de desarrollo comunitario. De esta forma, “la economía popular realmente existente puede dar lugar a un sistema de Economía del Trabajo, capaz de representar y dar fuerza efectiva a los proyectos de calidad de vida en una sociedad más igualitaria, más justa y autodeterminada” (Coraggio, 2004a: 162).

En cuanto a la categoría de economía para la vida, constituye uno de los planteos realizados frente a las miradas más tradicionales de la racionalidad medio-fin y su concepción utilitarista, formulando la propuesta conceptual de la reproducción ampliada de la vida, desarrollada por el economista alemán Franz Hinkelammert y su colega costarricense Henry Mora Jiménez.

La racionalidad que se plantea, en oposición a la instrumental, se define como racionalidad reproductiva. Esta hace referencia a una racionalidad que no está pensando en los medios necesarios para llegar a un fin puntual, sino que se pregona que ese fin, y por ende los medios que lo motorizan, deben velar por la reproducción de la vida en sentido ampliado. Así, plantea que “la racionalidad que responde a la irracionalidad de lo racionalizado solo puede ser la racionalidad de la vida de todos, incluida la naturaleza; porque solo hay lugar para la vida humana si existe una naturaleza que la haga posible. Y esta racionalidad de la vida solo se puede fundar en la solidaridad entre todos los seres humanos” (Hinkelammert y Mora Jiménez, 2009: 44).

La perspectiva de la Economía de Solidaridad

La perspectiva de la economía solidaria o de solidaridad proviene de los trabajos realizados por el economista chileno Luis Razeto (1999 y 2006, entre otros). Refiere a una orientación fuertemente crítica y transformadora del sistema económico vigente, que aporta al entendimiento del trabajo y la cooperación como fuerzas productivas (a lo que llamará “Factor C”), a partir de las cuales debe organizarse el funcionamiento de las unidades de la economía solidaria y sus vínculos con otras unidades análogas.

Luis Razeto es un especialista chileno en Economía Solidaria. Profesor de Filosofía, licenciado en Filosofía y Educación y Magíster en Sociología. Se ha desempeñado como Director de la Fundación Solidaridad y de la Fundación Hábitat para la Humanidad (Chile). Ha dictado numerosos cursos y conferencias sobre los temas de su especialidad en Latinoamérica y Europa. Ha realizado un vasto trabajo de asesoría y capacitación a organizaciones de economía solidaria, microempresas, programas de desarrollo local y afines, en Chile y en diversos países latinoamericanos. Entre muchos otros libros ha publicado: Empresas de trabajadores y economía de mercado (Santiago: Ediciones PET, 1984), Las empresas alternativas (Santiago: Ediciones PET, 1987), Economía Popular de Solidaridad (Edición Conferencia Episcopal de Chile, 1986), De la Economía Popular a la Economía de Solidaridad en un proyecto de desarrollo alternativo (Santiago: Edicio nes PET, 1984).

En 2017 fue reconocido por el Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP) de la Universidad de Santiago de Chile, con el Premio CIESCOOP a la Trayectoria en Economía Social y Solidaria.

Fuente: Luis Razeto, sitio oficial <http: www.luisrazeto.net=""> [Consulta: diciembre 2019].

Este autor plantea la necesidad de profundizar la incorporación de la solidaridad en la economía, tanto en las prácticas e instituciones como en la teoría económica. Por ello, desarrolla un marco conceptual complejo e innovador sobre la cuestión, haciendo hincapié no solo en los efectos positivos sobre la vinculación social que ello genera, sino también en la potencialidad de efectos económicos positivos que puede deparar. De allí que señale que:

[…] el principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad (Razeto, s/f).

El concepto de Factor C se refiere a la fuerza de la solidaridad o cooperación convertida en fuerza productiva; es decir, la unión de conciencias, voluntades y sentimientos detrás de un objetivo compartido por un grupo de personas. De allí surge una potente energía social, llamada Factor C, que puede interactuar activamente con los demás factores productivos y tiene la capacidad de aumentar la eficiencia conjunta de la organización en combinación con dichos factores: el trabajo, la tecnología, los medios materiales, la gestión y el financiamiento.

La energía social del Factor C interactúa con:

- el trabajo, que, como trabajo en comunidad, implica cooperación, coordinación en equipo, lo que incrementa la productividad y eficacia laboral;

- la tecnología, entendida como tecnologías sociales y sustentables, potencia así la creatividad grupal y el acceso a la información de todos los integrantes;

- los medios materiales, en tanto propiedad cooperativa o asociativa que tiende a la preservación de las condiciones de la naturaleza;

- la gestión, concebida como autogestión o gestión participativa, que propicie el clima laboral, involucramiento y bienestar de los participantes;

- y el financiamiento, pensado como credibilidad y transparencia que facilita el aporte de los socios, las donaciones o el ahorro asociativo.

Para Razeto los factores productivos tienen directamente que ver con acciones realizadas por los seres humanos, de esta manera el financiamiento es pensado como un creer, los medios materiales como un poseer y un usar, la tecnología como un saber, la gestión como un poder, el trabajo como un hacer y el Factor C como un cooperar e integrar (Razeto, 1997). En esta descripción aparece una humanización de los factores económicos, los que son adjudicados al accionar directo del ser humano y no al mercado, como entidad desprovista de la intencionalidad de sus actos.

Luis Razeto Migliaro. Conferencia “El Factor C de la Economía Solidaria” (2016), Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cali (duración: 01:15:00).

José Luis Coraggio. Charla abierta “Economía Social y Solidaria”. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Tucuman (duración: 00:09:00).

Jose Luis Coraggio. Diálogos cercanos, Programa 4: “Economía Social” (2020), UNQTv (duración: 00:20:00).Rodolfo Pastore: “Una universidad para la economía popular, social y solidaria” (2020). Ansol videos (duración: 00:16:00).Entrevistas Divulgatio, Rodolfo Pastore y Bárbara Altschuler (2017). Secretaría de Posgrado, Universidad Nacional de Quilmes (duración: 00:11:00).

Rodolfo Pastore: “Una universidad para la economía popular, social y solidaria” (2020). Ansol videos (duración: 00:16:00).

Entrevistas Divulgatio, Rodolfo Pastore y Bárbara Altschuler (2017). Secretaría de Posgrado, Universidad Nacional de Quilmes (duración: 00:11:00).

3.3.3. Algunos conceptos centrales: solidaridad, trabajo asociativo y autogestión

Nos interesa aquí puntualizar algunas aproximaciones conceptuales y definiciones de categorías que resultan centrales para el campo de la ESS, y en particular su vinculación con la temática de nuestra carpeta, el mundo del trabajo y la producción.

En primer lugar, resulta significativo indagar sobre el concepto de solidaridad. Pastore (2006) señala que la solidaridad sirvió como una alternativa societal ante diferentes etapas de crisis y describe, basándose en Laville (2004), distintas formas de solidaridad que fueron emergiendo en determinados momentos históricos. Por un lado, la solidaridad filantrópica o de benevolencia basada en el “interés por otros”, que se materializa en donaciones a quienes serán asistidos, lo cual da lugar a una relación de asimetría entre ambos; se podría mencionar como ejemplo a la “sociedad de beneficencia” o entidades vinculadas a la iglesia, existentes hacia principios del siglo XX. Este tipo de solidaridad tiende a responder a lo urgente sin enfocar en las causas, buscando preservar la paz social a través de dádivas altruistas o voluntarias. En segundo lugar, se identifica la solidaridad entre pares, que refiere a formas asociadas de ayuda mutua, como fue la vasta experiencia del mutualismo de principio de siglo XX en Argentina, asociada principalmente a trabajadoresinmigrantes europeos con experiencias históricas ligadas al anarquismo o el socialismo. La tercera forma de solidaridad se describe como aquella vinculada a la acción pública Estatal, característica predominante del Estado benefactor, particularmente entre los años 40 y 70 del pasado siglo, la cual busca paliar los efectos nocivos de la sociedad industrial capitalista, a través de la intervención estatal.

Por su parte, en relación estrecha con el campo de la ESS, Gonzalo Vázquez (2011) define a la solidaridad como una modalidad específica del vínculo social y político que se pone en práctica en el acto asociativo. Esta idea nos permite pensar otra forma de solidaridad con fuerza democratizante, basada en la acción colectiva que construye organización e igualdad de derechos.

También, como vimos, la solidaridad tiene un lugar central al interior del propio proceso productivo y de trabajo en el enfoque de Razeto, quien la considera como un factor productivo en sí mismo, a partir de lo que llama “Factor C” (cooperación, comunidad, comunión, colectividad). Consiste, entonces, en la unión de personas que pone en juego saberes, voluntades y relaciones, en torno a objetivos en común, lo que permite aumentar la eficiencia y productividad de los emprendimientos asociativos.

En ESS la mayoría de los autores, aun con matices conceptuales, aluden a una solidaridad entre pares, que se diferencia de la filantropía o la beneficencia, y refiere a relaciones y experiencias de ayuda mutua y/o reciprocidad. La solidaridad, por ende, crea lazos solidarios, de cooperación y compromiso entre las personas y grupos sociales, que pueden ser diferentes entre sí pero no necesariamente desiguales en cuanto a derechos y valoración social. De este modo, la ESS recrea los vínculos sociales y construye sociedad, implicando tanto intercambios materiales como simbólicos (saberes) y afectivos.

En segundo lugar, nos interesa reflexionar sobre los conceptos de trabajo asociativo y autogestión. Al primero, Vázquez (2011), basado en Lia Tiriba (2009), lo define como el proceso en el que los trabajadores se asocian en la producción de bienes y servicios. A este concepto se incorpora la noción de “fuerza social colectiva”, es decir, la unión de muchas fuerzas en una fuerza social común, que permite un producto cualitativamente diferente al obtenido por todas esas mismas fuerzas por separado (Vázquez, 2011). A su vez, dichos conceptos tienen como antecedentes el concepto de cooperación social de Marx, que ya vimos en la Unidad 1, ya se trate de cooperación simple o basada en la división del trabajo. Este concepto da cuenta de la potencia de la fuerza social colectiva, en aspectos tanto materiales (ahorro de materias primas, eficiencia en el uso de infraestructura, herramientas o maquinarias compartidas, organización del trabajo y disminución de los costos de transacción, etc.) como de los intangibles positivos que implica la cooperación (intercambio de saberes, aprendizajes compartidos, control colectivo del trabajo, entre otros).

Ahora bien, se trata de trabajo asociativo cuando el marco de relaciones en que se desarrolla la cooperación se da a partir de la dirección, control y autoridad de las y los trabajadores asociados. Por el contrario, se trata de trabajo asalariado o de otro tipo de trabajo no asociativo cuando dicha dirección y control lo ejerce el capitalista o patrón, como hemos analizamos en la Unidad 1.

Por otra parte, en relación con concepto de autogestión, Paulo Albuquerque (2004), en el libro La otra economía, la describe como el conjunto de prácticas que se caracterizan por la naturaleza democrática de la toma de decisiones, que favorece la autonomía de un colectivo. Es un ejercicio de poder compartido que busca intencionalmente relaciones sociales más horizontales.

Así, el trabajo autogestionado refiere a la autogestión en la práctica laboral y productiva, donde las y los trabajadores producen bienes y servicios a partir de su propia dirección colectiva y democrática, siendo ellas y ellos mismos propietarios de los medios de producción y responsables de sus propias decisiones.

Vázquez (2011), debido a la similitud entre los conceptos de trabajo asociativo y trabajo autogestionado, propone unirlos en el concepto “trabajo asociativo y autogestionado”, al que define como:

Asociación voluntaria de trabajadores que cooperan en la producción y distribución de bienes y servicios, propiedad compartida de los medios de producción, toma de decisiones participativas y democráticas, relaciones internas basadas en la confianza y la solidaridad, distribución con tendencia igualitaria de los resultados y –en general– igualdad de derechos de todos los trabajadores que integran la misma organización productiva (p. 207).

En esta línea, entonces, el autor cita al especialista brasilero en economía solidaria Luiz Inácio Gaiger, y describe una serie de efectos positivos del trabajo asociativo y autogestionado:

- La cooperación en el trabajo multiplica la capacidad individual de cada trabajador.

- Las decisiones colectivas conducen a resultados más eficientes.

- Compartir conocimientos e información estimula la innovación y reduce los costos de transacción.

- La confianza y el sentido de pertenencia a un proyecto común estimula y motiva adicionalmente a sus integrantes (Gaiger, 2008 en Vázquez, 2011).

Así, la autogestión, la asociatividad y la solidaridad ponen en funcionamiento tres cuestiones que se refuerzan y complementan, dando lugar a un círculo virtuoso de reproducción social. La autogestión obstaculiza las prácticas autoritarias, favorece el compromiso, los vínculos, la confianza mutua y la reciprocidad. Otorga eficiencia en la producción y optimiza el proceso productivo. La asociatividad desnaturaliza la organización del proceso productivo, promueve la creatividad de nuevas maneras de hacer las cosas e incentiva la participación, lo cual da un mayor compromiso con la gestión del emprendimiento (Vázquez, 2011). Por lo tanto, en la gestión y el trabajo compartidos de las y los trabajadores de los emprendimientos productivos existe un sentimiento de responsabilidad por los resultados alcanzados, así como por los ingresos y la sobrevivencia de todos. Los intereses individuales van dejando lugar, no sin tensiones y contradicciones, a comportamientos solidarios. Este tipo de trabajo fortalece los vínculos entre sus integrantes.

Para profundizar pueden consultar:

Vázquez, G. (2011), “Sobre los conceptos de trabajo asociativo y autogestionado, sus organizaciones y trabajadores” en Danani, C. y Hintze, S (coord.), Protecciones y Desprotecciones: la Seguridad Social en la Argentina 1990-2010, Capítulo 6. UNGS.

Otra apreciación de Vázquez (2011) es que, a mayor grado de solidaridad interna, existe un mayor compromiso con las necesidades locales y los problemas sociales en general, ya que la experiencia de solidaridad estimula iniciativas a favor de la comunidad y, por tanto, proyecta esa identidad hacia el resto de ella. En este punto, diversos autores han señalado la relación estrecha que existe y puede potenciarse entre experiencias de la ESS y el desarrollo local o territorial, dado el arraigo local de dichas experiencias, su compromiso con la comunidad y con otras organizaciones, lo que crea entramados socioorganizacionales, y también con el cuidado del ambiente, lo cual lleva a pensar la ESS como una estrategia posible para el desarrollo local/territorial (Coraggio, 2002; Pastore y Altschuler, 2015; Altschuler, 2008 y 2013).

Para quienes les interese ampliar la lectura en esta línea de vinculación entre ESS y desarrollo local/territorial pueden consultar, desde una perspectiva de las prácticas universitarias:

Pastore, R. y Altschuler, B. (2015), “Economía social y solidaria en clave de desarrollo socio-territorial en Argentina. Conceptos, políticas públicas y experiencias desde la universidad”, Revista Eutopía, núm. 7, Flacso Ecuador. Disponible en: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/article/view/1689 [Consulta: 8/2/21].

Para analizar dicha cuestión desde el estudio de casos concretos de cooperativas y economías regionales:

Altschuler, B. (2008), “Desarrollo y territorio como ámbitos de disputa: economía social, concentración económica y modelos de acumulación”. Anales del 7° Coloquio de Transformaciones Territoriales, Universidad Federal de Paraná. Curitiba, Brasil: Editorial Esplendor. Disponible en: http://www.augm-cadr.org.ar/archivos/7mo-coloquio/mesa_4/20080196.pdf [Consulta: 8/2/21].

Por su parte, Albuquerque (2004) aporta elementos para pensar las ventajas del trabajo autogestionado, señalando que un ambiente más democrático de trabajo favorece la productividad. En este ambiente es más fácil aprovechar y conservar las experiencias y conocimientos acumulados. La presión del grupogenera un proceso de vigilancia mutua que reduce el ausentismo, castiga la pereza y aumenta la organización. Un ambiente participativo facilita la comunicación, la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones.

Esta idea se complementa con el aporte de Paul Singer (2007), en el libro organizado por J. L. Coraggio, La economía social desde la periferia, caracteriza la “autogestión democrática” como aquella que tiene capacidad para formular, debatir y decidir participativamente propuestas alternativas ante cada problemática.

Por último, es interesante aludir a los saberes del trabajo asociativo y autogestionado, pensando en la construcción de una nueva cultura del trabajo (Garo, 2013). Al respecto, Fischer y Tiriba (2009) en el Diccionario de la otra economía, definen a los saberes del trabajo asociativo como: “Conjunto de habilidades, informaciones y conocimientos (incluyen aspectos materiales, intelectuales y subjetivos) originados en la propia actividad de trabajo y acumulados en la experiencia histórica de los trabajadores” (Fischer y Tiriba, 2009: 325).

A su vez, estos autores vinculan el concepto de “saberes del trabajo” con el de “praxis”, aludiendo con este último al saber popular o de la experiencia. Así, el trabajo es tomado también como “principio educativo”, lo cual resulta muy interesante para pensar la relación estrecha existente entre educación y trabajo. Lia Tiriba, especialista brasileña en economía solidaria y educación de jóvenes y adultos resalta el “potencial pedagógico” de este tipo de prácticas autogestivas y asociativas. Para la autora, una “nueva cultura del trabajo” tendrá que ver con el:

Conjunto de prácticas, valores y conocimientos que se materializan en el proceso de trabajo propiamente dicho, que refleja no sólo en las relaciones de mercado, sino también en las de convivencia interna y externas del emprendimiento. Desde el punto de vista político e ideológico, los supuestos que nos señalan los marcos fundamentales de una cultura de trabajo de nuevo tipo serán las relaciones de producción caracterizadas por la perspectiva de valor de uso y no del valor de cambio, por las cuales el trabajador recupera el sentimiento de productor y sujeto creador de sí mismo y de la historia y en las cuales tienden a diluirse la propiedad individual de los medios de producción y la jerarquía asegurada por los que saben (Tiriba, 2009: 200).

Lia Tiriba. Doctora en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, Programa Sociología Económica y del Trabajo. Docente de la Facultad de Educación de la Universidad Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, Brasil. Investigadora del Núcleo de Estudios, Documentación y Datos sobre Trabajo y Educación/ UFF (NEDDATE). Especializada en Educación y de Jóvenes y Adultos (EJA) y Economía Solidaria (Ecosol) en Brasil, coordina junto a María Clara Fischer la colección Cadernos EJA em Economia Solidária (2012).

Dejamos el siguiente enlace del cuaderno 6, vinculado a la temática que venimos desarrollando: Eja Ecosol, Caderno 6, “O trabalho associado e autogestionario na educação de jovens e adultos”. Disponible en: https://issuu.com/ejaecosol/docs/caderno6 [Consulta: 8/2/21].

Para vincular lo hasta aquí desarrollado con cuestiones vistas en la Unidad 1, resulta interesante reflexionar sobre la energía y la fuerza social implicadas en lo colectivo, en la unión de conciencias y voluntades. Esto es lo que Razeto (1999 y 1997 entre otros) denomina Factor C y que otros autores desde la ESS también identifican como intangibles fundamentales para la cooperación y organización colectiva del trabajo y la producción, por ejemplo, en términos de eficiencia colectiva.

El capitalismo ya había identificado estos aspectos como factores productivos estratégicos; pero es en el toyotismo en particular y en sus derivaciones contemporáneas vinculadas a recursos humanos y managment que se potencia su utilización. La implicación de las y los trabajadores en la producción, el “ponerse la camiseta” de la empresa, los “círculos de calidad” y otros mecanismos resultan estrategias del capital para lograr mayor productividad y mayor extracción de plusvalor económico, no solo sobre la base del trabajo físico o intelectual regular de sus trabajadores, sino también a partir de inducirlos a poner en juego todo su potencial intelectual, emocional, de voluntad y capacidad de innovación.

La cuestión clave aquí es quién o quiénes se apropian de los beneficios y riquezas (materiales o no) producidas por dicha fuerza y energía social colectiva. Desde la ESS se plantea justamente que, a través del trabajo asociativo y la autogestión, sean las y los propios trabajadores quienes controlen, dirijan y decidan el rumbo y modalidad de dicho trabajo colectivo, y quienes, a su vez, se apropien de sus frutos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué potencial, limitaciones y desafíos plantea dicho camino?

3.5. Cierre de la unidad

En esta unidad, respondiendo a las preguntas que planteamos en la introducción, hemos problematizado qué entendemos por lo económico, para lo cual revisamos la distinción entre la definición formal y sustantiva de la economía, así como los diversos principios y lógicas de integración económica que coexisten dentro de lo que llamamos economía plural. También, hemos abordado diversas definiciones, enfoques, trayectorias empíricas y ejemplos concretos de la economía popular, la economía social histórica y la economía social y solidaria, marcando los diversos contextos de emergencia y/o resurgimiento de estas formas de economía alternativas a la lógica del capital, vinculados a la crisis de la sociedad salarial y el Estado de bienestar, pero también a posicionamientos políticos y simbólicos orientados a la transformación social de las condiciones capitalistas de producción, trabajo y existencia.

Así, por un lado, como hemos visto, el cooperativismo y el mutualismo vienen desarrollando experiencias exitosas desde hace más de 100 años en nuestro país y en el mundo, abarcando diversos sectores económicos como la producción de bienes y de servicios públicos, agropecuarios, de ahorro y crédito, de consumo, trabajo, vivienda y salud, entre otros.

Por otra parte, en las últimas décadas, tanto en nuestro país como en otros de América Latina y Europa, es destacable la expansión de iniciativas y experiencias socioeconómicas innovadoras, así como la creciente diversidad de trayectorias empíricas que conforman la economía popular, social y solidaria, las que se han desarrollado e incrementado tanto en cantidad como en complejidad, aumentando también la densidad de actores y vinculaciones con organizaciones e instituciones de apoyo.

Nos interesa resaltar aquí la centralidad del trabajo en las diversas trayectorias de la economía social, solidaria y popular, en tanto concepto y práctica organizadora de las iniciativas y de los sujetos que las integran. A diferencia del empleo asalariado, donde el trabajo se ve subsumido bajo la lógica y dirección del capital y/o empleador, en el campo de la ESS y de la EP las y los trabajadores se constituyen desde el trabajo asociativo, autogestivo y solidario, lo cual implica importantes reposicionamientos subjetivos, vinculares y organizativos, así como considerables desafíos de gestión en el ámbito productivo, comercial, administrativo, contable, logístico y comunicacional, entre otros.

En este sentido, si bien son numerosos los avances realizados, queda mucho camino por recorrer hacia la construcción de senderos de sostenibilidad de las experiencias de la ESS y la EP, considerando una sostenibilidad no solamente económica sino ampliada, que incluye también las condiciones de trabajo y seguridad social, la sostenibilidad ambiental, la gestión participativa y democrática al interior de las organizaciones, así como una mayor y mejor vinculación tanto con los territorios y comunidades de inserción como con los y las consumidores organizados. Es necesario también articular la diversidad de experiencias socioeconómicas existentes en estrategias de desarrollo asociativo, que permitan sortear las limitaciones de escala productiva, la falta de capital de trabajo, las dificultades de acceso a mercados de mayor valor agregado, el escaso poder de compra individual, así como la incorporación y la generación de innovaciones tecnológicas. Es deseable por ello avanzar en el desarrollo de canales de comercialización y mercados solidarios, con el objetivo de mejorar la inserción mercantil de los emprendimientos, para ganar en escala y regularidad de ventas o captar nuevos segmentos de consumo.

De allí que, como hemos señalado en la introducción de nuestra carpeta, resulta de suma importancia que las y los profesionales de las ciencias económicas y la administración, de manera interdisciplinaria junto a profesionales de otras áreas, conozcan las particularidades del sector y cuenten con herramientas conceptuales y técnicas que les permitan desarrollarse en la atención, acompañamiento y promoción de las distintas iniciativas asociativas y solidarias existentes.

Para ello las y los invitamos a seguir profundizando y formándose en este apasionante e innovador campo de pensamiento y acción, desde el cual se propone que el trabajo y la dignidad de las personas, el desarrollo sociocomunitario y el desarrollo local-territorial, así como el cuidado del ambiente, puedan guiar la construcción de empresas inclusivas y solidarias, a la vez que crecientemente sostenibles.

Actividad de cierre de la unidad. Investigación didáctica de experienciasterritoriales

En grupos de entre 4 y 6 estudiantes y de acuerdo con el/la docente del curso, proponer un área geográfica (barrio, municipio, región y/o provincia) e identificar:

- Al menos una iniciativa de la economía social histórica (cooperativa o mutual).

- Al menos una iniciativa de la economía popular o la economía solidaria.

En cada caso detallar:

- Nombre de la experiencia

- Tipo de organización

- Campo de economía de la que forma parte (ES, ESS, EP); justificar su respuesta.

- Año de inicio

- Producto o servicio principal que provee

- Zona o territorio de influencia

- Cantidad estimada de miembros (si es posible, señalar cantidad por género o grupos etarios)

- Página web o datos de contacto

- Otras observaciones que quieran agregar

- Imágenes o logo de la iniciativa

Nota: Se sugiere armar los grupos a través de un foro virtual con el criterio de proximidad territorial. También ampliar o achicar el recorte territorial propuesto según la conformación del grupo y la mayor o menor existencia de experiencias de la ESS y EP en el mismo.

Para la investigación pueden indagar a través de páginas virtuales o, de ser posible, a partir de un contacto con la experiencia y breve entrevista a los miembros/referentes. Una herramienta de valor que pueden utilizar es la ESSApp, https://www.essapp.coop/, aplicación donde se encuentran mapeadas más de 3.000 organizaciones de la ESS de Argentina.

Los resultados del trabajo serán presentados como tarea del grupo y en un foro de síntesis y puesta en común de las experiencias identificadas.

La ESSApp es una aplicación web disponible para dispositivos móviles desarrollada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) junto con la Universidad Nacional de Quilmes, en particular la Incubadora de Tecnologías Sociales y docentes investigadores del Área de Economía Social del DEyA, y la cooperativa de comunicación Huvaiti. En la misma pueden buscar organizaciones y experiencias de la economía social y solidaria: cooperativas, medios comunitarios, centros culturales, ferias, emprendimientos, comercializadoras, mercados territoriales, entre otras.

Pueden acceder a ESSApp desde la aplicación móvil disponible en el Play Store y el App Store, así como también a través de la página web https://www.essapp.coop/

3.6. Recapitulación del recorrido por nuestro material didáctico

Para dar fin a nuestro material, queremos realizar una breve síntesis de los contenidos desarrollados a lo largo de las tres unidades, y ofrecer algunas reflexiones que los atraviesan.

En nuestra primera unidad, hemos presentado una introducción al concepto de trabajo y una mirada histórica sobre cómo se lo ha concebido en diversas culturas y períodos, identificando algunos procesos históricos fundamentales que dieron lugar a transformaciones del mundo del trabajo y la producción, así como a la llamada cuestión social.

En este camino, hemos identificado algunas características del trabajo en las formaciones sociales precapitalistas, el esclavismo y la servidumbre, para analizar luego el proceso de transición hacia la gran industria en la sociedad capitalista. Señalamos también que en el período que va desde la Edad Media hasta casi finales del siglo XVIII la organización productiva urbana giraba en torno al taller artesanal, y que a partir de un lento y complejo proceso histórico los artesanos fueron dando lugar a los obreros asalariados, que se empleaban en la creciente industria.

Nos hemos centrado luego en el siglo XX, particularmente en las configuraciones que adoptaron el proceso de trabajo y de producción en los dos grandes períodos estudiados, el fordismo-taylorismo (1920-1970) y el posfordismo o de acumulación flexible (posterior a la crisis mundial de los años 70), el cual se constituye en un nuevo paradigma productivo, dominante hasta la actualidad. Asimismo, analizamos dichos cambios en el contexto de diversos procesos y transformaciones sociohistóricas a nivel mundial. Entre ellos, la crisis de los años 70 y el agotamiento del modelo fordista-taylorista, que dieron paso al período de acumulación flexible, el cual se vio configurado por el debilitamiento de los Estados nacionales, la fragmentación, segmentación y achicamiento de los mercados, y por el aumento de las disputas competitivas entre potencias y empresas trasnacionales.

En la Unidad 2 hemos estudiado la reconfiguración laboral a partir de la década de 1970 hasta la actualidad, puntualizando sobre los principales conceptos vinculados al mercado de trabajo: trabajo asalariado, empleo, desempleo, tercerización, autoempleo, trabajo precario e informal. Buscamos identificar las nuevas formas de trabajo y empleo en el contexto presente, a partir de las modificaciones introducidas en la relación salarial. Tal como lo abordamos tanto en la Unidad 1 como en la 2, la crisis de la sociedad salarial dio lugar a diversas formas de flexibilidad laboral, subcontratación y precarización del tra bajo, así como de tercerización y deslocalización de la producción. Estas condiciones se han visto facilitadas por la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y por la conformación de un mercado mundial cada vez más globalizado; a su vez, han incidido los crecientes niveles de desempleo estructural, pobreza y desigualdad social, en el marco de un avance de modelos y políticas neoliberales de escala mundial.